2021年10月6日、朝のNHK総合テレビで藤原宮跡で建物の跡発見 天皇が使った

「控え室」かという見出しでニュース報道があった。

普段ですと時間がたって忘れてしまうのであるが、ブログとして残し記録に留める

ことにした。

奈良県橿原市の藤原京(694~710年)の中枢部・藤原宮跡で、天皇が重要儀式を行う

大極殿の北側に、建物を建てるための基壇(土台)が見つかった。奈良文化財研究所

は9月30日発表した。尚、現地見学会は10月2日に実施されたそうです。

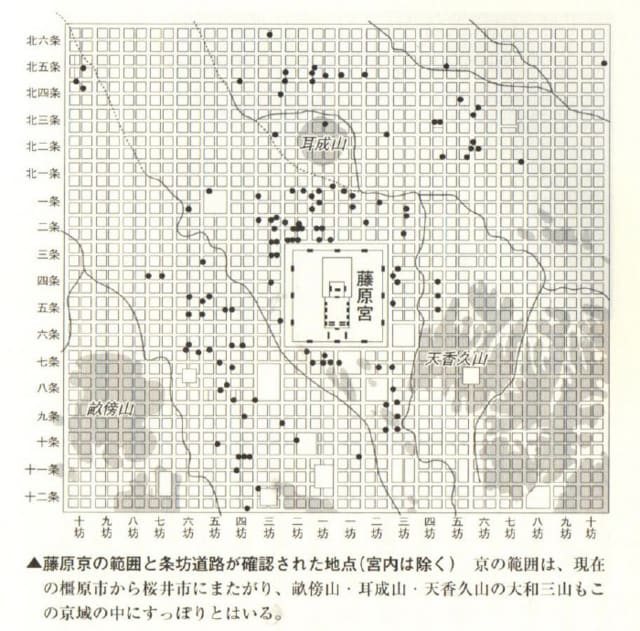

ここで基礎資料として藤原京の広域図と藤原宮の中の建物配置について書籍より添付

上の写真は藤原京の広域図

出典:平田稔、金子裕之 著「飛鳥・藤原京の謎を掘る」Page272

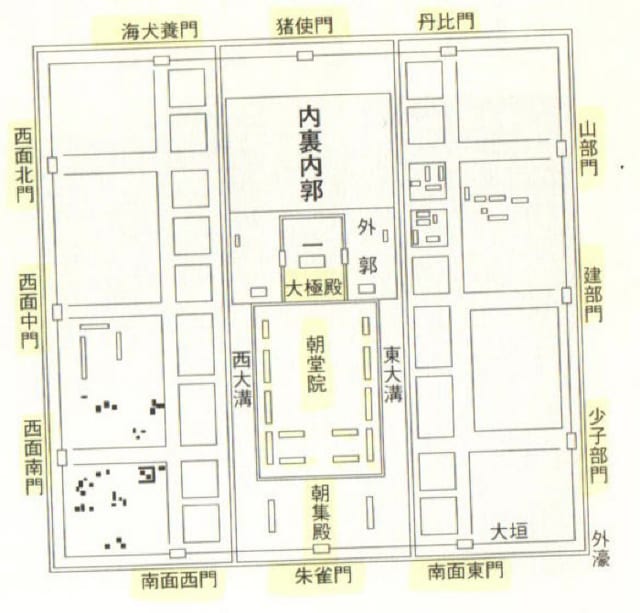

上の写真は藤原宮内の建物配置

出典:平田稔、金子裕之 著「飛鳥・藤原京の謎を掘る」Page172

藤原宮には大極殿(政治・儀式の中心建物)、内裏(皇居)、朝堂(役所)などがあり

約1Km四方の面積があった。

大極殿院の敷地は東西約120m、南北約165m。この中央に大極殿があったとされる。

飛鳥浄御原宮から藤原宮に持統天皇が移り住んだのは持統8年(694)、平城遷都(710年)

まで文武天皇と元明天皇と三代の天皇が住み続けた。

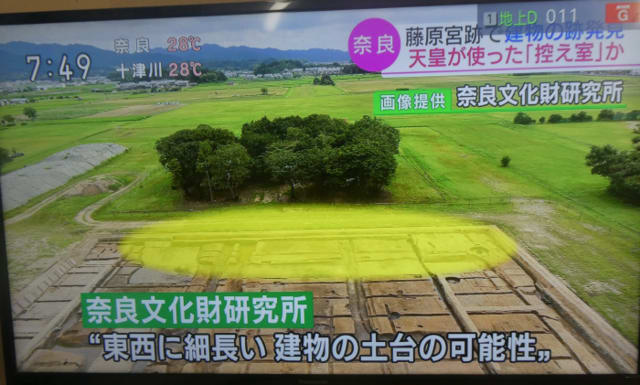

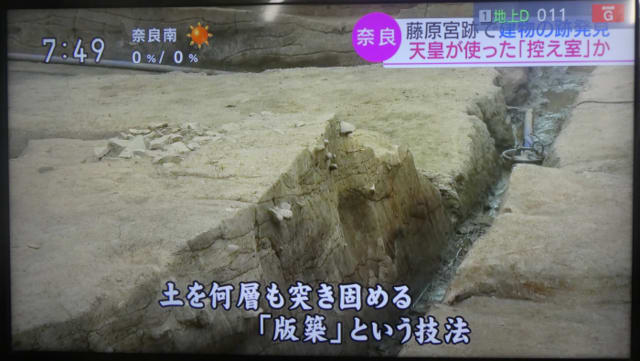

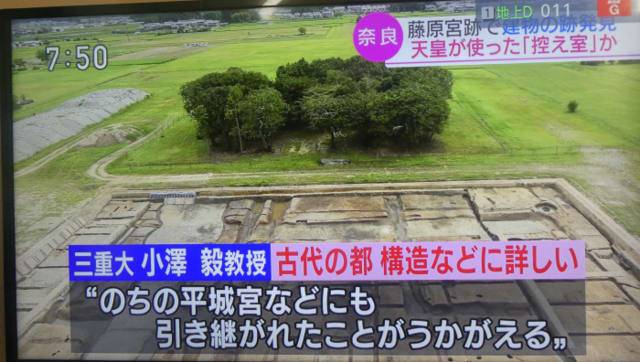

上の3枚の写真は大極殿(木が生い茂っている部分の上(南))の北側(手前)の黄色の部分が

建物の基壇の全体。調査区の西南部では基壇の盛り土(東西8m、南北4m)が確認された。

基壇は藤原宮期とみられる。専門家は大極殿の「後殿」などと呼ばれる建物があった可能性も

指摘しており、宮都の発展過程を考える上で注目される。

奈良文化財研究所(奈文研)は今回、大極殿の北方約1900平方メートルを調べた。

現時点では、礎石を据えつけた穴などは見つかっていないことから建物を配置する

計画はあったが、「最終的に着手に至らなかったことも考えられる」。

奈文研の2019年度の調査では、大極殿院の東面回廊に取りつく新たな回廊の跡

(大極殿後方東回廊)が確認された。同西回廊もあったと考えられている。

上の写真は奈良市役所の1階に展示の平城京の復元模型図で、今回発掘された建物と

同じような建物が大極殿の北側に大極殿後殿と言われる建物があった。

大極殿後殿は二つの回廊の真ん中の建物で「天皇が出御する前に衣装を整えたり、休憩を

したりするなどの場面で使う控室のような施設ではないか」と専門家が指摘しています。

平安宮(京都)にも、大極殿の背後に小安殿という施設があったという。

また、藤原京より前に建設された難波宮との類似性も注目されています。

上の写真は発掘現場の遠景

上の3枚の写真は橿原市 藤原京資料室展示の藤原京の模型です。藤原宮の遠景、中景、近景

撮影:2016-12-22

上の写真は藤原宮跡の航空写真 藤原京資料室展示より 撮影:2016-12-22

上の写真は大極殿のCG 藤原京資料室展示より 撮影:2016-12-22

関連サイト:

藤原宮にも天皇控室「後殿」、存在か 大極殿北で基壇みつかる(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース