2021年10月12日放送先人たちの底力 知恵泉「出雲阿国 新たな文化を創り出せ!」

で歌舞伎の誕生物語と出雲阿国が紹介されていました。

本ブログではこの番組で紹介された写真を利用して表題のテーマに迫っていきます。

画像提供:京都国立博物館

歌舞伎はいつ誕生したのか

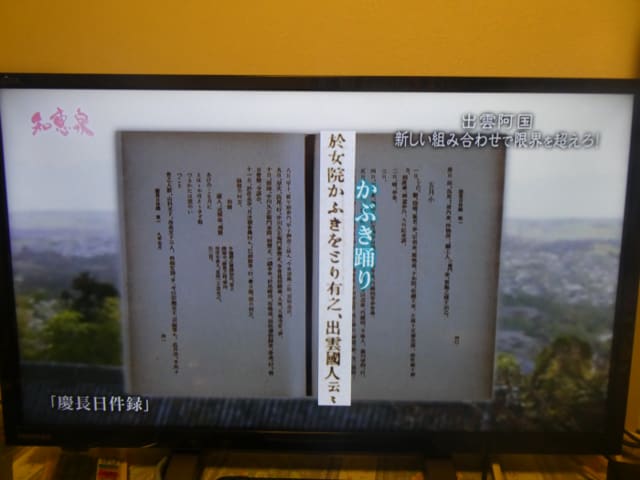

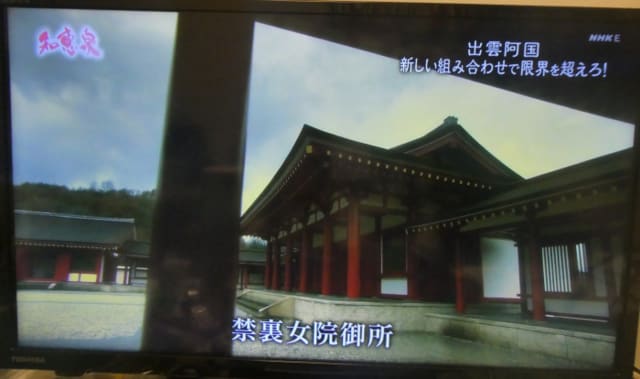

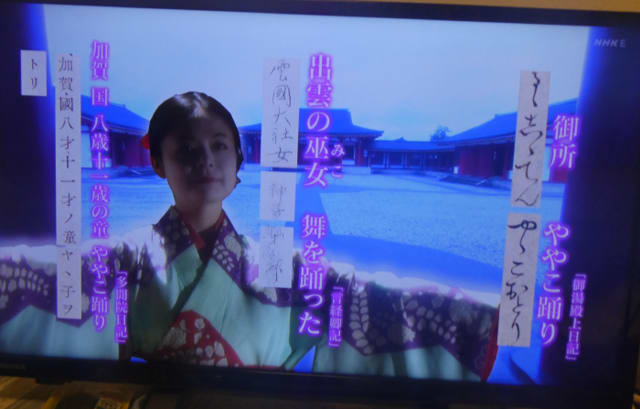

出雲阿国が慶長8年(1603)5月6日、禁裏女院御所でかぶき踊りを披露したと

慶長目件録に記載されています。

上記根拠により1603年5月6日に歌舞伎が誕生したとされています。

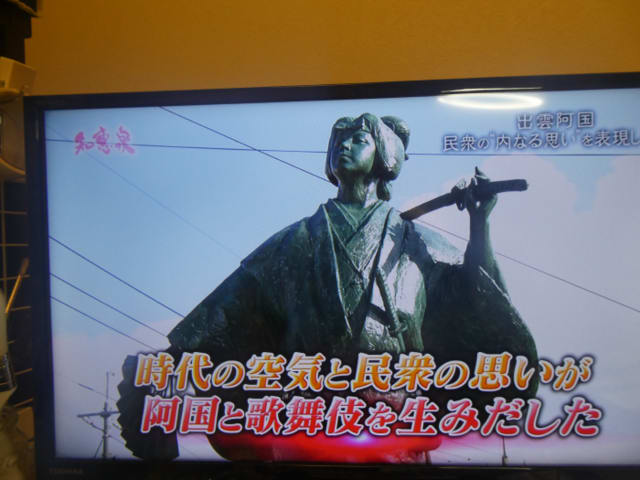

上の写真は京都市の南座近くの四条大橋の東詰め北側にある出雲阿国の銅像

かぶき踊りの前身、ややこ踊り

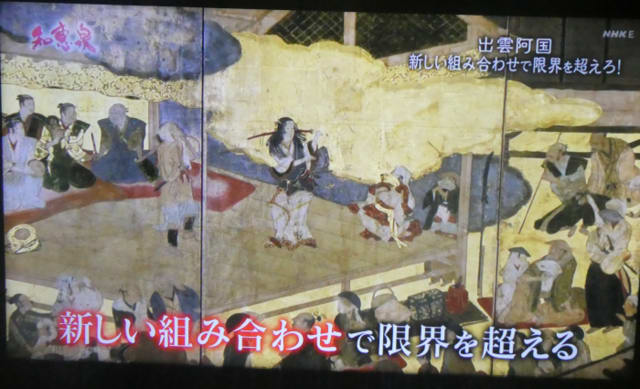

上の写真は歌舞伎図屏風で描かれた「ややこ踊り」

少女(アイドル)による踊りが特徴

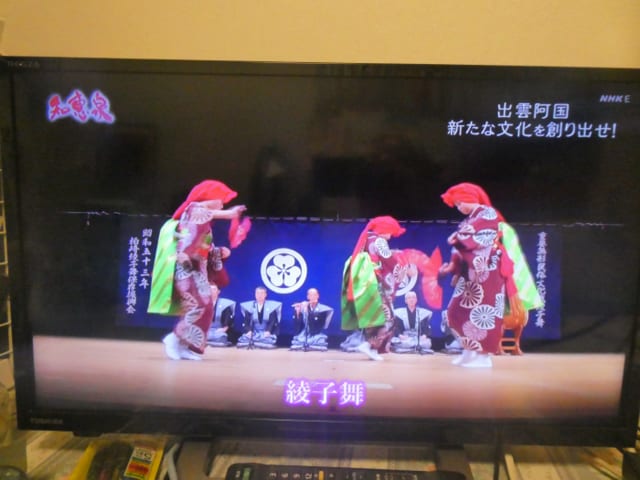

上の写真は現在も伝承されている新潟県柏崎市の「綾子舞」ややこ踊りの流れを汲んで

いるそうです。綾子舞は国指定重要無形民俗文化財となっています。毎年9月第二日曜日に公開

綾子舞現地公開 小歌踊 田舎下り踊(下野)

綾子舞現地公開 小歌踊 因幡踊(高原田)

令和3年度の綾子舞はコロナの関係で現地公開は中止されYoutube で配信されました。

上の写真は公家の近衛家の屋敷で女芸能者が踊りを演じたと記した時慶卿記

上の写真は御所でややこ踊りが行われたと記した御湯殿上日記

出雲の巫女が舞を踊ったとも記されています。

ややこ踊りは若くなければ踊ることはできず出雲阿国は今後どうするか悩みます。

出雲阿国の知恵① 新しい組み合わせ

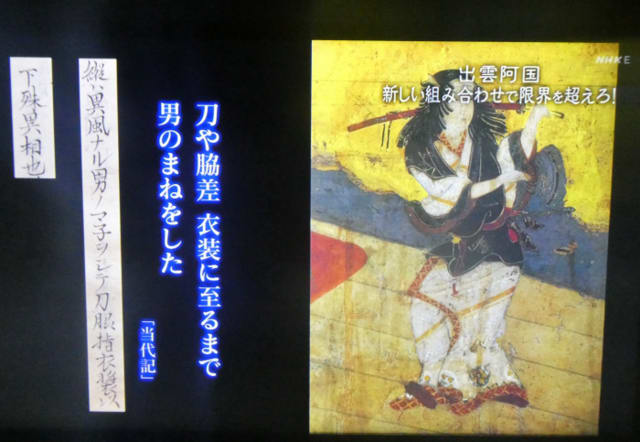

異性装

真ん中の刀を持っている人物が男装をした出雲阿国

番組の解説では見得をきっているところと解説

上の写真は男装に関する記述(当代記)

上の写真は現在の歌舞伎公演で見得をきっている場面

ここで観客が「いいぞ」と声を掛けることを「大向こう」と言うそうです。

出雲阿国はややこ踊りを離れて3年後の慶長8年(1603)5月6日、禁裏女院御所でかぶき踊り

を披露したとの記録(慶長日件録)を残すことになります。前述のとおり。

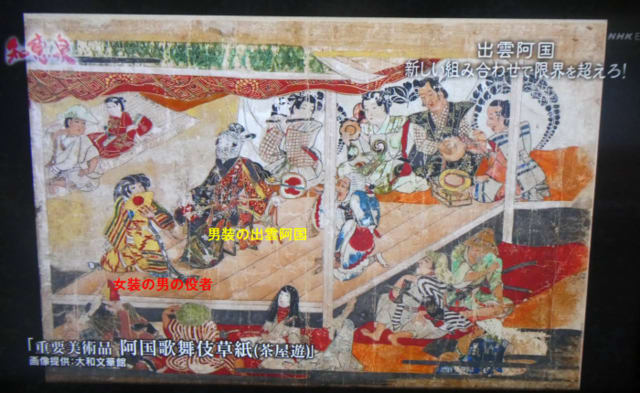

上の写真は別の演目で出雲阿国が男装して出演 男の役者は女装しています。

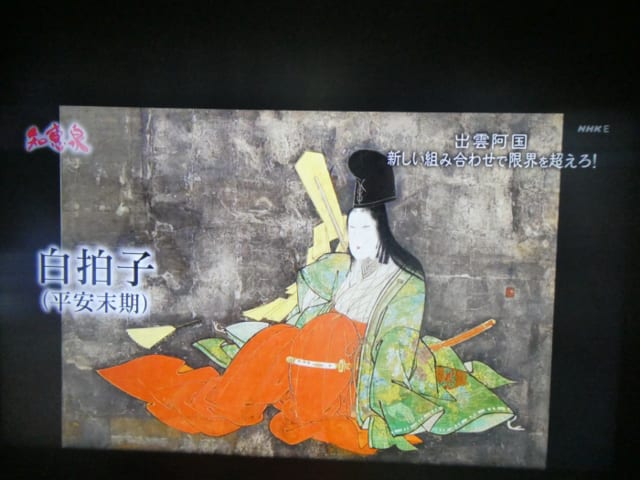

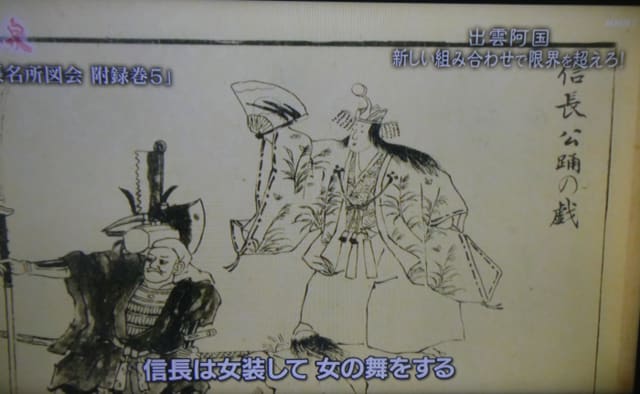

異性装については過去にもその例があり、女性が男装した白拍子や織田信長の女装姿

(上の2枚の写真)

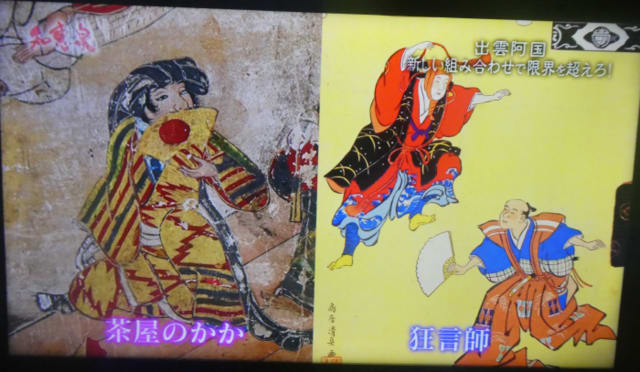

笑い

演出

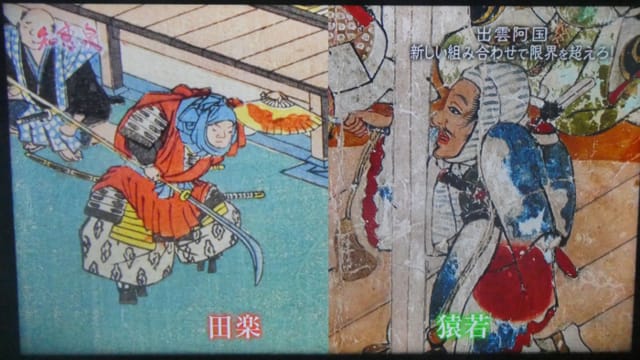

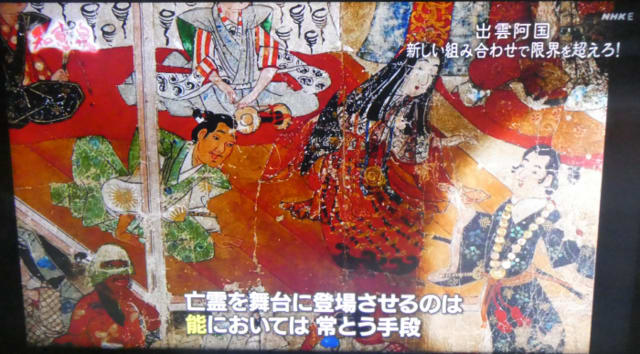

上の写真は重要美術品 阿国歌舞伎草紙(踊り念仏)よりで能で必ず出てくる

亡霊を登場させています。下の写真の右下の明るいした人物が亡霊

上述の3つ工夫

①異性装

②笑い

③演出(亡霊の登場など)

により出雲阿国らが演じる阿国歌舞伎は京の都で民衆に受け入れられ人気を博した

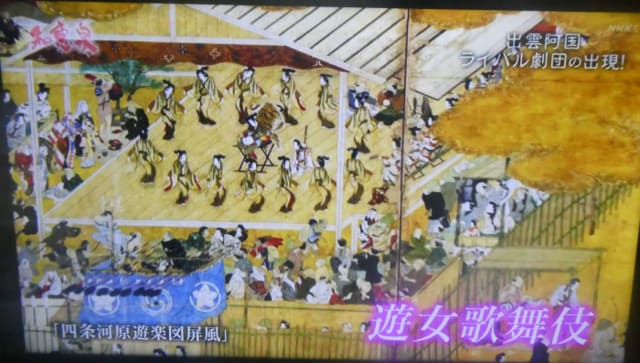

京都で名声を得た阿国歌舞伎であるが、この演劇を真似をした芸能が出てくる

その代表格が遊女歌舞伎である。(下の写真)

そこで、出雲の阿国は民衆の「内なる思い」を表現するため京を離れ地方公演の旅に出ます

出雲阿国の知恵② 民衆の「内なる思い」を表現

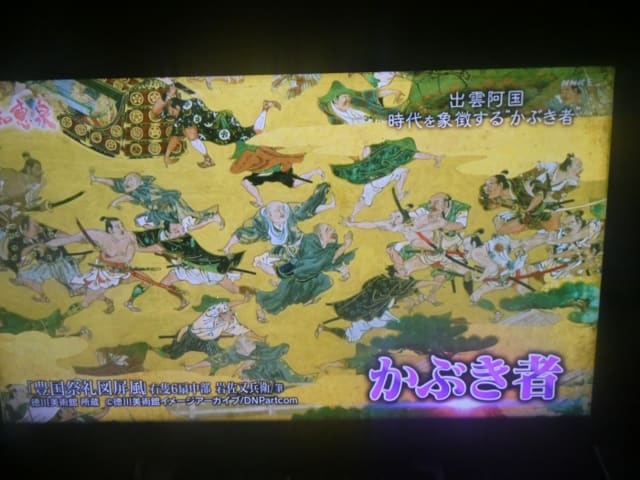

出雲阿国はかぶき者に注目して誇張して表現していきます。

また、念仏踊りの手法も取り入れていきます。

当時の女性たちにも阿国歌舞伎は広く受け入れられ阿国歌舞伎は全国規模でさらに

広く民衆の心を掴むようになります。

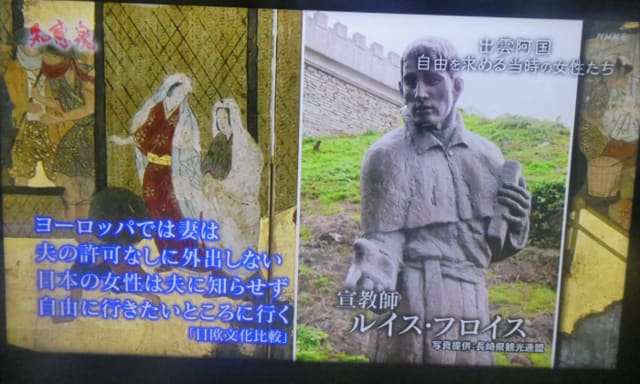

宣教師のルイス・フロイスは当時の女性(妻)たちの様子を上の写真の様に評しています。

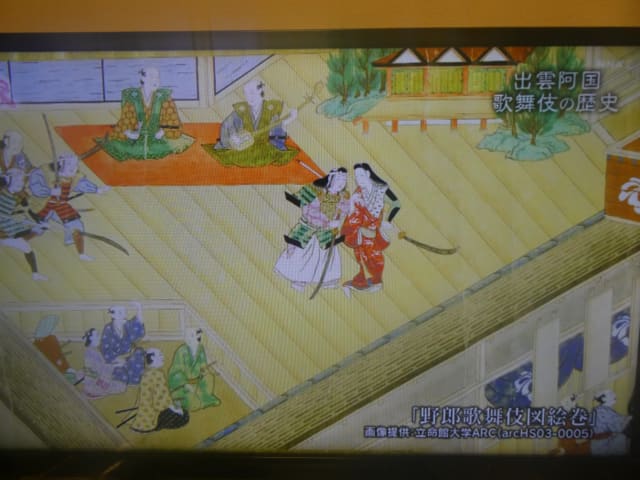

女歌舞伎の禁止と野郎歌舞伎

上述したように、出雲阿国が広めた阿国歌舞伎はあまりにも隆盛となり、幕府にとって

不都合となり寛永6年(1629)幕府により女歌舞伎が禁止されます。

そこから生まれてきたのが現在も継続している野郎歌舞伎となります。

上の写真は野郎歌舞伎図絵巻で描かれた野郎歌舞伎

元禄時代(1688-1704)の有名な歌舞伎役者を挙げておきます。

坂田藤十郎(1645~1709)は、元禄期に上方で近松門左衛門の脚本を多数上演。色男の優美な所作を演出する恋愛劇(和事)の芸を創始した。

芳沢あやめ(1673~1729)は、女らしさの表現に優れた女形で知られる。元禄期に上方で活躍、傾城(けいせい)(高級な遊女)役を得意とした。

初代市川団十郎(1660~1704)は、江戸歌舞伎を代表する役者で、上方の坂田藤十郎と並び称せられる名優。豪快な立ち回りの演技(荒事)を創始した。初代の父が成田山新勝寺(千葉県成田市)近くの出身で、同寺との縁が深く、ゆえに屋号は「成田屋」。

出雲阿国の生誕地

出雲で生まれた説の他に京都洛北の出雲路河原で生まれた説もあります。

関連ブログ

過去に出雲阿国について書いたブログにリンクしておきます。

出雲の阿国の所縁の阿国寺と阿国の墓 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

最後にWikipediaより出雲の阿国の略歴を引用紹介し筆を置きます。

概要

出雲 阿国(いずもの おくに、元亀3年(1572年) - 没年不明)は、安土桃山時代の

女性芸能者。ややこ踊りを基にしてかぶき踊りを創始したことで知られており、

このかぶき踊りが様々な変遷を得て、現在の歌舞伎が出来上がったとされる。

一般的には、彼女による「阿国歌舞伎」の誕生には名古屋山三郎が関係しているとされ、

「山三郎の亡霊の役を演じる男性とともに踊った」といった解説がなされることが多い。

お国が演じていたものは茶屋遊びを描いたエロティックなものであり、

お国自身が遊女的な側面を持っていたという可能性も否定できない。

なお、現在では「出雲の阿国」「出雲のお国」と表記されることが一般的であるが、

彼女の生存時の歴史資料にはこのような表記は発見されておらず、

これらの表記は、口伝を筆記したもの、あるいは、17世紀後半以降、

彼女が伝説化してから広まったものと考えられる。

没年については、慶長18年(1613)、正保元年(1644)、万治元年(1658)

など諸説ある。1658年だとすれば享年は86歳で当時としては長寿を全うした

生涯

出雲国杵築中村の里の鍛冶中村三右衛門の娘であり、出雲大社の巫女となり、

文禄年間に出雲大社勧進のため諸国を巡回したところ評判となったとされている。

慶長5年(1600年)に「クニ」なる人物が「ヤヤコ跳」を踊ったという記録

(時慶卿記)があり、この「クニ」が3年後の慶長8年(1603年)に

「かぶき踊」を始めたと考えられている。

『当代記』によれば京で人気を得て伏見城に参上して度々踊ることがあったという。

当初は四条河原の仮設小屋で興業を行っていたが、やがて北野天満宮に定舞台を張るに至った。

慶長8年(1603年)5月6日に女院御所で踊ったという記録があり、

文献によって踊ったものの名称が「ヤヤコ跳」「ややこおとり」「かふきおとり」と異なっている。

この事と記述の内容から考えて、慶長8年5月からあまり遡らない時期に

かぶき踊(かぶき者)というあらたな名称が定着したと考えられている。

内容面でもかわいらしい少女の小歌踊と考えるややこ踊から、

傾き者(かぶきもの)が茶屋の女と戯れる場面を含むようなものに質的に変化したと考えられている。

お国のかぶき踊りは、名古屋山三郎役の男装したお国と、

茶屋の娘役として女装したお国の夫・三十朗が濃密に戯れるものであった。

一座の他の踊り手も全て異性装を特徴としており、観客はその倒錯感に高揚し、

最後には風流踊や念仏踊りと同様に出演者と観客が入り乱れ熱狂的に踊って大団円となった。

このように、お国がかぶき踊りを創始するに際して念仏踊りを取り入れたとする

記述が一般向けの解説書や高校生向けの資料集により一般的であるが(山川出版

『詳細日本史図説』、『日本の伝統芸能講座 舞踊・演劇』)、この従来説に対して、

ややこ踊の一座やお国が念仏踊りを踊った可能性は低いと主張する者もいる。

阿国は慶長12年(1607年)、江戸城で勧進歌舞伎を上演した後、消息が途絶えた。

慶長17年4月(1612年5月)に御所でかぶきが演じられたことがあり、阿国の一座によるものとする説もある。

没年は、慶長18年(1613年)、正保元年(1644年)、万治元年(1658年)など

諸説あり、はっきりしない(二代目阿国がいたのではないかという説もある)。

出雲に戻り尼になったという伝承もあり、出雲大社近くに阿国のものといわれる墓がある。

また、京都大徳寺の高桐院にも同様に阿国のものといわれる墓がある。

なお、旧暦4月15日(現在では新暦4月15日とも)が「阿国忌」といわれている。