2021年10月5日に訪問し写真を撮ってきた明石市役所の近所にある明石市立中崎公会堂

について紹介します。

この記事を書くにあたっては次の資料を参照しました。

1)『兵庫県の近代和風建築 : 兵庫県近代和風建築総合調査報告書』(521.6/K3)

兵庫県教育委員会 編集・発行 2014.3

2)明石市立文化博物館編 企画展「幕末維新と人々のくらし」明石藩の世界Ⅳ(2021)

3)『明石大観』(291.643/37) 明石市教育会 〔編〕 明石市教育会 1932.11

明石大観 - 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp)

4)『近代の歴史遺産をたずねて』(521.6/K2) ビジュアルブックス編集委員会 編

佐藤光俊 写真 神戸新聞総合出版センター 2006.7

明石市立中崎公会堂の基本情報

住所:兵庫県明石市相生町1-9-16 TEL:078-917-3100

建設時期:明治44年(1911)7月 明石郡の公会堂として建設されました

同年8月13日こけら落としとして夏目漱石の講演が行われた

昭和58年(1983)に改修

設計者:加護谷祐太郎

開館時間:9:00~21:00 定休日:月曜日

公式サイト: 中崎公会堂 アワーズネット - 明石市立市民会館等Webサイト (hall-info.jp)

Goo地図を添付しておきます。

上の写真は中崎公会堂の玄関側(北側)から観たもの

上の写真は28号線(南側)から観た中崎公会堂 撮影:2021-10-5

以下、Wikipediaより(一部追加記入)概要を纏めたものです。

中崎公会堂は1911年(明治44年)4月に、当時の明石郡の1町・11村が共同で「明石郡公会堂」

として建設した。明治40年(1907)明石郡長に任じられた三輪信一郎が明石郡の中心施設

として公会堂の必要性を提唱した。公会堂建築委員5名を選定し調査し奈良県公会堂をモデル

建設費は地元の寄付などで賄われた[4]。建築当時は明石海峡に面した海岸沿いで[1]、一帯は中崎海岸と呼ばれていた[3][注 1]。公会堂周辺は、中崎遊園地として整備(明治36年(1903))されており、松並木は中崎海岸の面影を残している[5]。

設計を行ったのは、東大寺大仏殿の修繕にも携わった経験のある加護谷祐太郎である[4]。当時は西洋風の建築様式が流行していたが、あえて奈良時代や鎌倉時代の建築スタイルが採用され[4]、下屋を回した入母屋造や唐破風の車寄せなど、仏教寺院を思わせる外観となっている[1]。エンタシス風の加工が施された角柱や、鎌倉風の虹梁(装飾性のある梁)・蟇股(梁と梁を支える部材)、大仏殿風の繰形など、細部の意匠にも伝統的な和風様式が採り入れられている[4]。

建築された明治時代には、廃城令によって明石城の櫓の一部が解体(1901年(明治34年))されるなどしていた。中崎公会堂の特徴的な設計については、城に代わるシンボルを求める地域住民の意向や、西洋文化ばかりが有難がられる時勢に逆らって日本古来の文化を貴ぼうという意識があったのだろうと推測されている[4]。

一方、構造面では、木造平屋建てながら天井裏に西洋建築技術のトラス構造が採用され[4]、これにより内部に20メートル×12メートルの大空間を実現している[4][1][6]。この大広間は200名を収容可能なスペースとして利用されている[2][7]。

落成記念では夏目漱石の講演が行われた[8]。漱石はこの建物について「成程あれ程の建物を造れば其中で講演をする人を何処からか呼ばなければ所謂宝の持腐れになる許でありませう」と評したという[4]。公会堂では、その後も菊池寛や佐藤春夫の講演が開催された[4]。夏目漱石の講演については、内田百閒が随筆『百鬼園随筆』の中、「明石の漱石先生」で記述している[9]。

2012年(平成24年)には「国土の歴史的景観に寄与している」として国の登録有形文化財(建造物)となった(登録年月日2012年2月23日

注1)中崎海岸は明石港整備のために江戸時代から埋め立てが行われてできたもので、明治時代には公会堂に隣接して中崎遊園地なども設けられていた。一帯は昭和以降も埋め立てが続けられ、明石市役所や市民会館などが集積している[3]。現代では中崎公会堂は海には面さなくなっている。

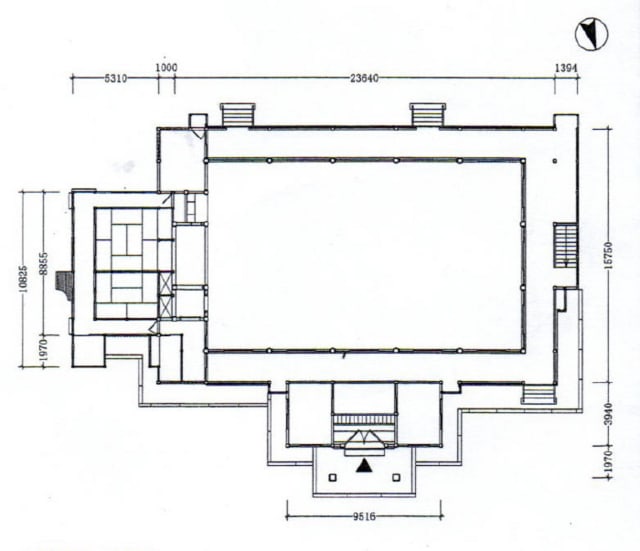

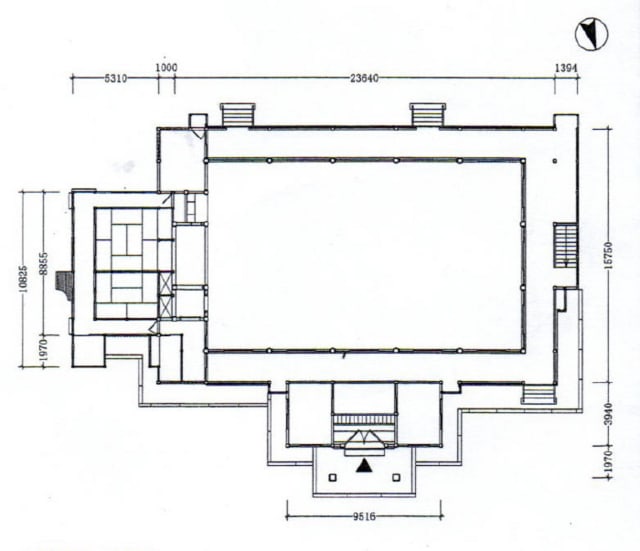

上の写真は中崎公会堂の平面図(注意:北側が下になっています) 出典:1)

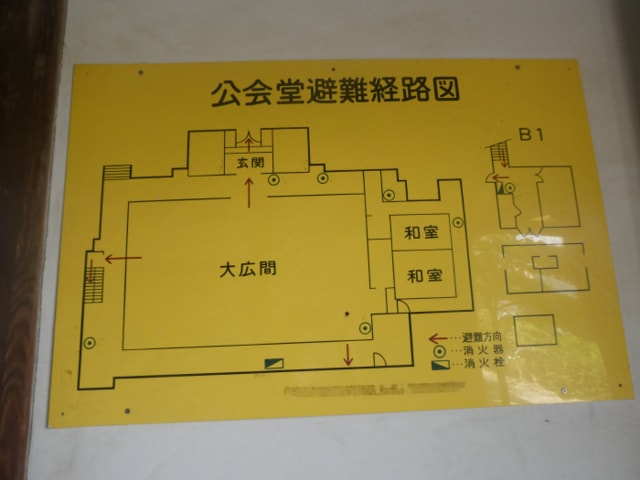

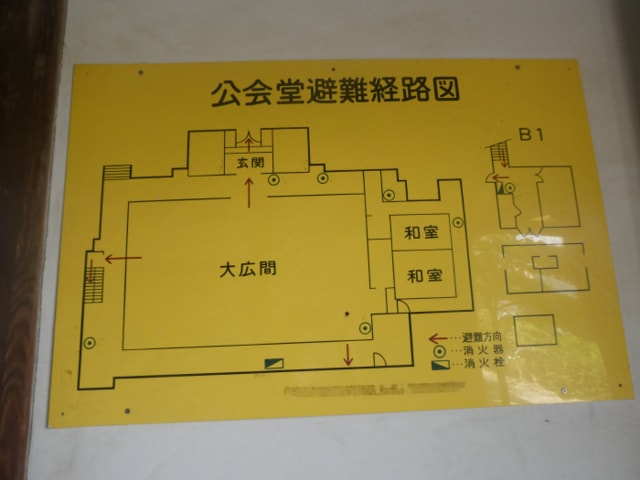

上の写真は現地に掲示の避難経路 地下にも部屋があるようです。

上の写真は内部の様子です。

上の写真も旧明石郡公会堂(中崎公会堂)の内部(大広間) 出典:4)Page8-9

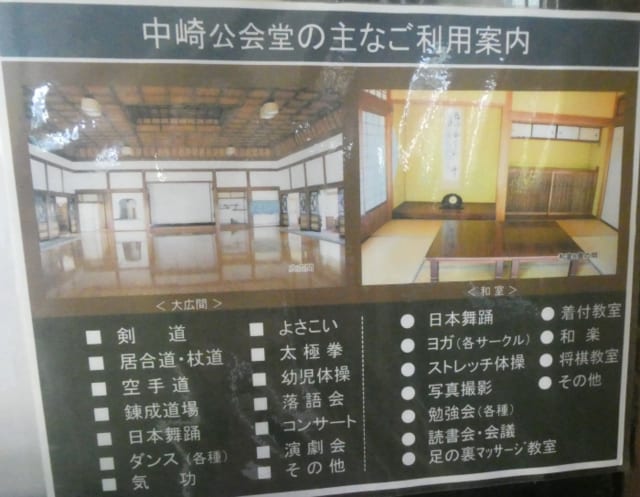

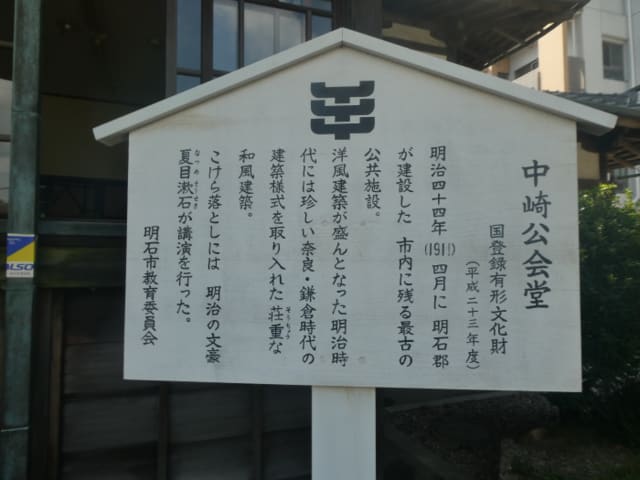

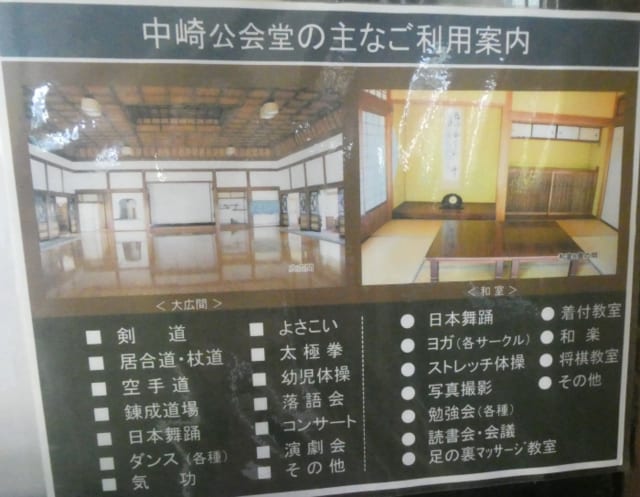

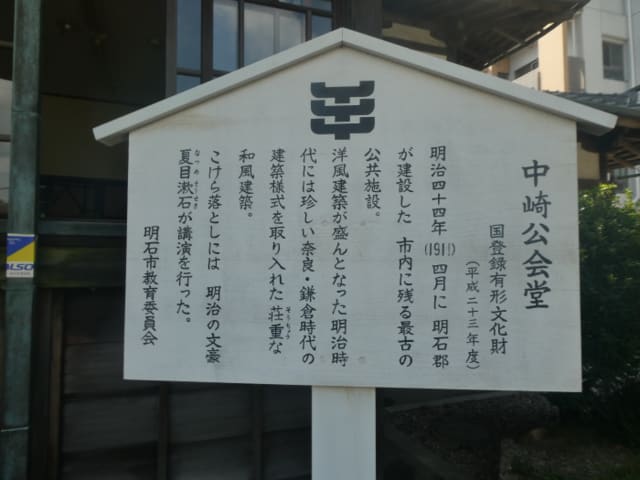

上の2枚の写真は現地に掲示の中崎公会堂の案内

上の写真は現地に掲示の大広間と和室及び利用団体の例示

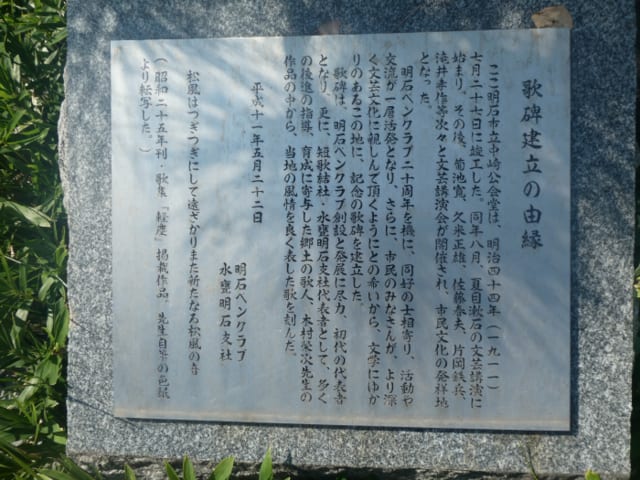

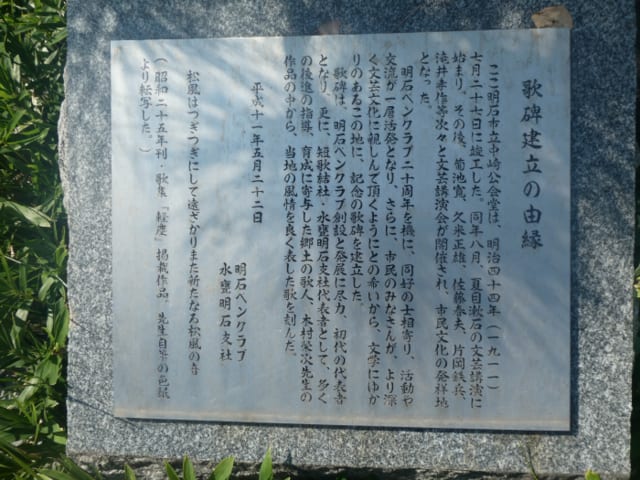

上の2枚の写真は平成11年(1999)5月22日に建てられた歌碑で、中崎公会堂のことが

説明されているので要約して引用させていただきます。

歌碑には「松風はつぎつぎにして遠ざかりまた新たなる松風の音」と詠まれています。

昭和25年刊の歌集「軽度」掲載の作品で作者は郷土の詩人の木村栄次先生である。

さて、明石市立中崎公会堂であるがこの公会堂は明治44年(1911)7月27日に竣工した。

同年の8月夏目漱石の文芸講演に始まり、その後、菊池寛、久米正雄、佐藤春夫、片岡鉄兵、

滝井孝作等次々と文芸講演が開催され市民文化の発祥地となった。

この碑は明石ペンクラブ20周年を機に建立された。

上の写真は平成12年(2000)に明石市の都市景観形成重要建築物になったのを記念して

建立された石碑。

上の2枚の写真は国登録有形文化財の説明板と登録証

平成24年(2012)2月23日に国の登録有形文化財(建造物)の指定を受けた。

第23-0542号 明治44年(1911)4月建設 昭和58年(1983)に改修

下記の文章は文化庁のデータベースに記載の解説説明文

もと海岸沿いに立地し、北面して建つ。木造平屋建、建築面積499平方メートル、入母屋造桟瓦葺。4周に下屋を廻らし、正面に唐破風造の車寄を付した玄関を張出す。小屋をトラス組として広い空間をつくる。寺院風の外観が特徴的な市内で現存最古の公共施設

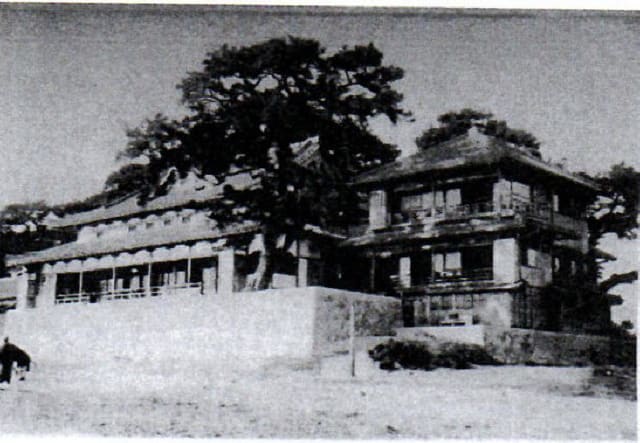

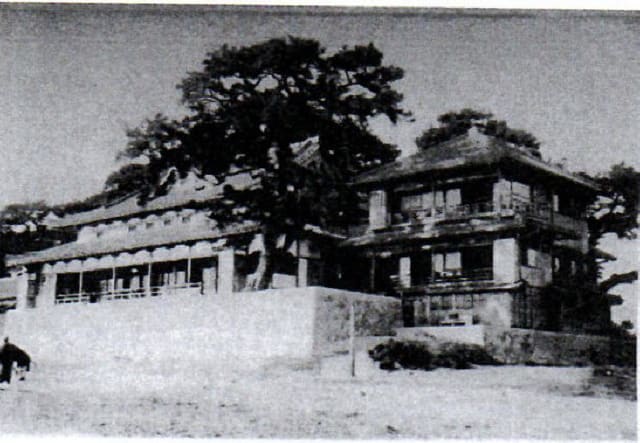

昔の中崎公会堂

上の写真は絵葉書からの昔の中崎公会堂

左手の中崎公会堂は現存していますが、右手のクラブハウスは現存していません。

出典:1)

上の写真も同じく中崎公会堂の絵葉書で明治44年(1911)から大正8年(1919)に撮影

出典:2)

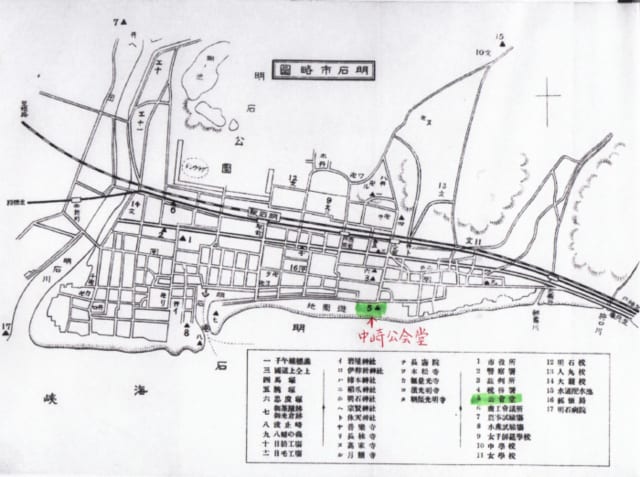

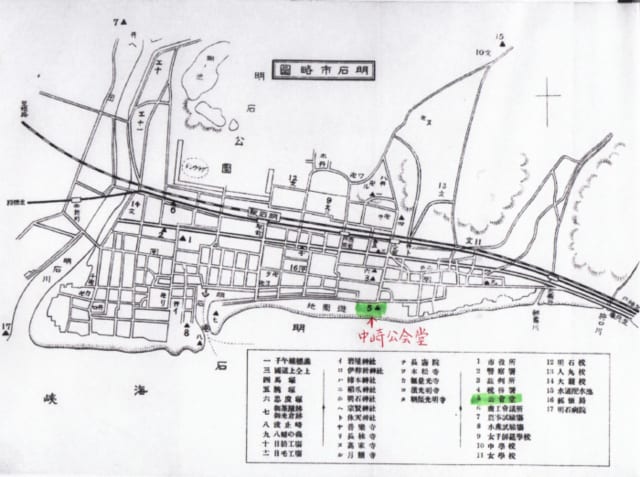

上の写真は昔の地図に中崎公会堂の位置を示したもの 出典:3)20コマ

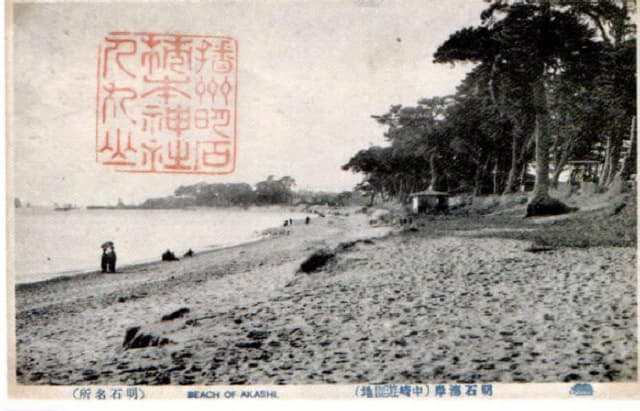

中崎遊園地

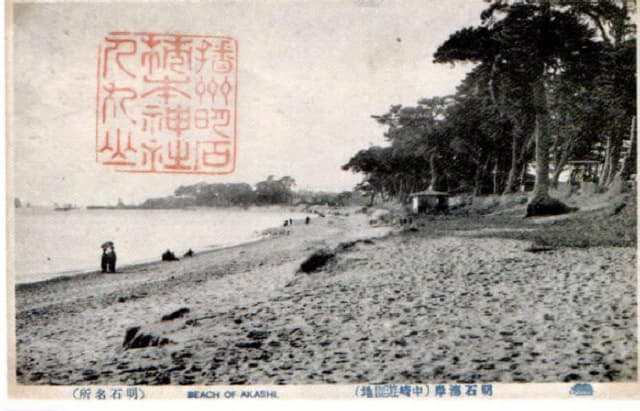

上の写真は明石海岸(中崎遊園地)の絵葉書 時期は明治36年(1903)以降 出典:2)