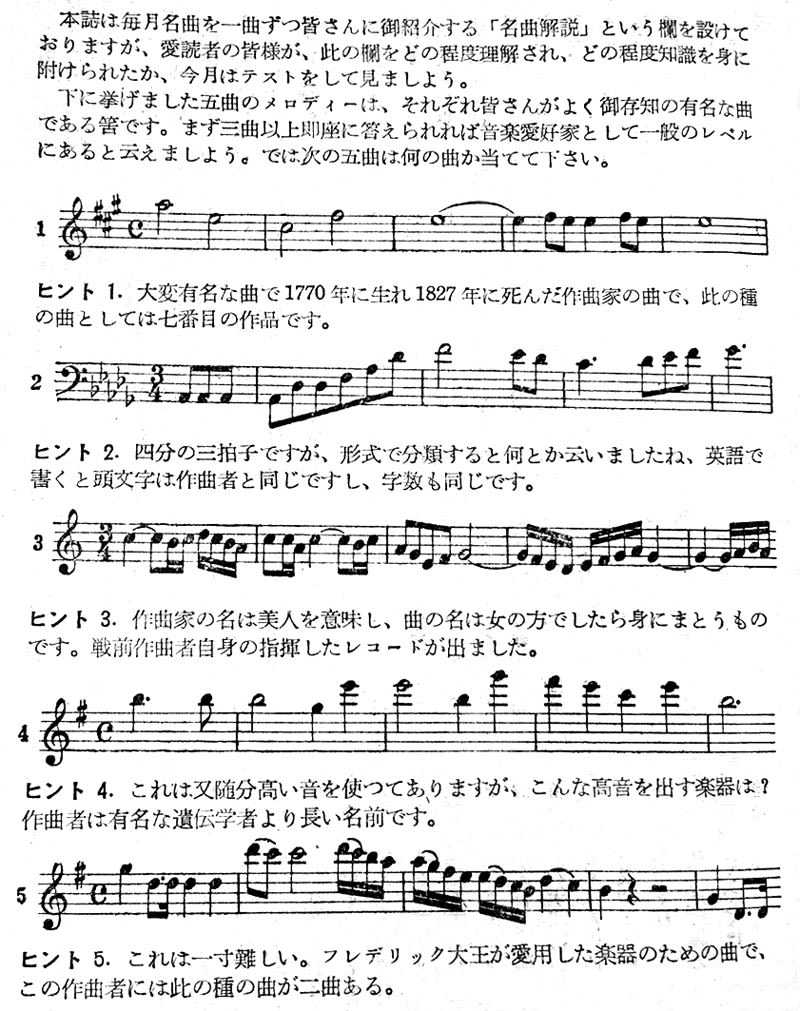

『音楽之友』昭和28年3月号から、メロディ・クイズです。

三曲以上、即座に答えられれば音楽愛好家として一般のレベルだそうです。

自分は音楽愛好家として一般のレベルに達してませんでした。。

『音楽之友』昭和28年3月号から、メロディ・クイズです。

三曲以上、即座に答えられれば音楽愛好家として一般のレベルだそうです。

自分は音楽愛好家として一般のレベルに達してませんでした。。

(↑ 小学館版学習まんが人物館より。市川能里さんの絵。)

ショパンの誕生日についてはハッキリせず、いろんなところに書かれていますが、大きく3つの説に分かれています(【 】内は主な根拠)

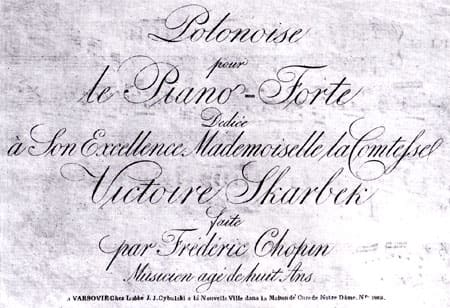

(1)1809年3月1日【1817年11月の処女出版『ポロネーズ』に「8歳の作品」と印刷されている(※の図)。また、1833年のポーランド文芸協会への入会申込書にショパン自身がこの日生まれと書いたらしい】

(2)1810年2月22日午後6時頃【ポーランド・ブロフフ教区の聖ロフ教会の洗礼簿】

(3)1810年3月1日【戦前の権威ある伝記のほとんどがこの日を誕生の日としている。上のマンガも】

ちなみにショパンの母が常に3月1日を誕生日として認めていたことから、(2)は旗色が悪いですね。

とにかく、どの説が正しいのかは、特に、誕生日が2月22日または3月1日のショパン命のピアニストや音楽好きにとっては一大事ですよね??

※ポロネーズト短調の表紙。一番下に8歳と書いてある。

ところで下の写真は1820年にワルシャワへ演奏旅行に来たイタリアの名歌手、アンジェリカ・カタラーニがショパンの演奏を聴いて感激して贈ったという金の懐中時計です。

↑ 恒文社『ショパンとその故郷』(ユゼフ・カンスキ著)78ページより

裏側の蓋を開けると。。

"Mme Catalani à Fréderic Chopin âgé de 10 Ans. À Varsovie le 3 Janvier 1820."

「カタラーニ夫人、10歳のフレデリック・ショパンにこれを贈る。ワルシャワにて、1820年1月3日」

この文字が正しいとするならば、上記(2)と(3)の説では1820年1月3日時点ではまだ9歳なので、(2)(3)はすっ飛びます。

有名人で、しかも40歳で分別盛りのカタラーニさんが金時計に文字を彫らせたんだから念には念を入れて誕生日や年齢を確かめたハズだし、肖像画を見る限りドジっ娘ではなさそうなので自分は勝手に(1)の1809年3月1日説を支持します~

Angelika Catalani, 1780-1849

でもこの時計には誕生日自体は書かれておらず、単に、有力な説のうちでは1809年3月1日なんじゃない?ってだけなんですよね。

本当の誕生日は全然違う日なのかもしれません。音楽霊媒師ローズマリー・ブラウンさんには、まず誕生日をショパンの霊に質問してほしかったです。

(参考・『音楽の友』1969年9月号、『音楽現代』1979年6月号、音楽之友社『音楽家の足跡』1975年属啓成著←時計の写真も)

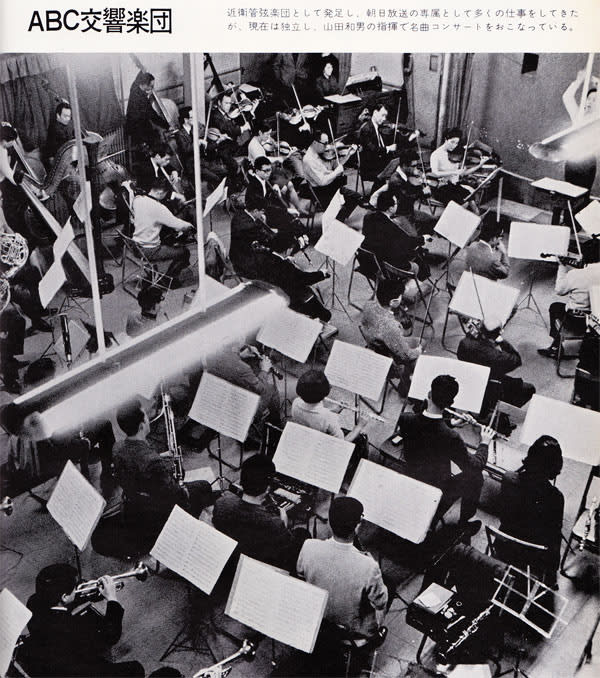

『音楽之友』1956年2月号より、近衛秀麿率いる近衛管弦楽団の新春コンサートに向けた練習風景です。

↑ 「カルメン」の練習に藤原義江、川崎静子両氏が参加。東京・芝、愛宕山練習場にて

この近衛管弦楽団は財政的に苦しくなり、つぶれかかっていたところ、朝日放送(ABC)の専属になり一旦息を吹き返しました。1956年のことです。

↑ 近衛秀麿指揮によるABC交響楽団改名披露演奏会。1956年6月21日、日比谷公会堂。ショパンの協奏曲第2番(園田高弘)、ベートーヴェン交響曲7番ほか。同誌1956年9月号より。

しかし、このABC交響楽団もあまり振るわず、再び財政危機に陥ってしまったそうです。

そこで、起死回生とばかりに打って出た勝負が、なんと、1960年秋のヨーロッパへの演奏旅行でした(遠征計画発表後の『音楽藝術』1959年11月号によると、この決断は楽員たちの意志とは無関係で、経済的不安解消と楽員の引止めだけが目的ではないかと)。

この、近衛さんも同行したというヨーロッパ演奏旅行での、チェコのプラハにおける演奏会の様子が玉木宏樹著『贋作・盗作音楽夜話』(北辰堂出版)の198ページに書かれています。

「曲目はドヴォルザークの『新世界』。第二楽章でコールアングレ(イングリッシュ・ホルン)の吹くメロディは『家路』として誰もが知っています。(中略)ドヴォルザークの故国の地で、コールアングレ奏者は緊張でアガってしまったのかメロディを吹けなくなってしまいました。バックの弦だけが和音を続けています。すると会場のどこからかお客さんがメロディを歌い出しました。それにつられ会場は段々と大合唱になり、別の意味ですごい盛り上がりになったそうです。」

まさにカラオケ。。信じられない! お客さんに悪気はなかったんでしょうけどね。

この後間もなく、かわいそうなABC交響楽団は解体してしまったようです。

(追記)『音楽の友』1968年1月号が発行された頃はまだABC交響楽団は活動していました!

「朝日放送の専属として多くの仕事をしてきたが、現在は独立し、山田和男の指揮で名曲コンサートをおこなっている。」とあります。なんか、よかった。

また昭和50年前後に発売された「不滅の交響曲大全集」の解説書からですが、今度はNHK交響楽団の元ヴィオラ奏者・平井光(ひらい こう)さんの「臨機応変、マメで器用な仲間たち」からです。

オーケストラのメンバーがいかに直感的な判断力を持ち合わせているかを例を挙げて語られています(固有名詞は書かれていませんけど)。

【その1】

あるオーケストラで、本番に遅刻したヴァイオリニストがいた。舞台では、指揮者がすでに棒を振り下ろそうとしている。遅れた彼は、まだ間に合うとばかり急いで最後列にすべり込んだ。ところが、誰かが気を利かして片付けてしまったためか椅子が無い。坐ることも引き返すこともできない彼は、そのまま中腰で演奏したという。果たしてどんな音を出したかは推測できるが、短い序曲であったために、ギックリ腰にも、脱肛にもならずに済んだらしい。

【その2】

やはり本番であるが、直前になって赤い靴を履いてきてしまったことに気が付いたプレイヤーがいた。普通、会場までは自由な服装できて、本番前に燕尾服に着替えるのである。そのためにワイシャツを忘れることはたまにはあるが、赤い靴を履いて来たという例はまずない。靴を買いに行く時間などはもうない。墨を塗ることも頭に浮んだが、それも用意できない。進退窮まった頭に浮んだ名案は、靴と靴下を脱ぎ、素足に赤靴を履き、その靴の上から靴下を被せたのである。靴下だけは黒であったのが幸いした。

。。。現場の話は面白いですね。こういう逸話をまとめた本があったら読みたいです。

(その2はもしかして平井さんご本人の体験談??)

↑ 平井光氏

先月、平成26年12月10日に92歳でお亡くなりになった、音楽評論家の遠山一行(とおやまかずゆき)さんの「かけがえのない百曲」という気合の入った記事が昭和30年代の『芸術新潮』に何年かにわたって連載されていました。

その最終回・昭和37年12月号で、まとめとして100曲のリストが掲載されました。(今回は「春の祭典」がちゃんと入っている!)

1.モーツァルト「ディヴェルティメント第17番ニ長調K.334」

2.同「交響曲第40番」

3.同「交響曲第41番・ジュピター」

4.同「弦楽五重奏曲第4番ト短調」

5.同「ピアノ協奏曲第20番ニ短調」

6.同「レクイエムニ短調」

7.ショパン「エチュードop.10とop.25」

8.同「ピアノ協奏曲第2番」

9.同「スケルツォ第4番」

10.同「マズルカ全曲」

11.同「舟歌op.60」

12.同「幻想曲op.49」

13.バッハ「平均律クラヴィーア曲集」

14.同「フランス組曲第6番」

15.同「半音階的幻想曲とフーガ」

16.同「オルガン小曲集」

17.同「トッカータとフーガニ短調」

18.同「カンタータ第4番・キリストは死の絆につかせたもう」

19.同「マタイ受難曲」

20.同「マニニフィカトニ長調BWV243」

21.同「ブランデンブルク協奏曲第3番」

22.同「無伴奏チェロ組曲第5番」

23.同「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータニ短調BWV1004」

24.同「フーガの技法」

25.ヘンデル「12の合奏協奏曲」

26.同「メサイア」

27.ハイドン「交響曲第104番」

28.同「四季」

29.ベートーヴェン「交響曲第3番英雄」

30.同「ピアノ・ソナタ第32番」

31.同「弦楽四重奏曲第14番」

32.シューベルト「白鳥の歌」

33.同「冬の旅」

34.同「糸を紡ぐグレートヒェン、野ばら、音楽に寄せて、湖上にて、若い尼」

35.同「未完成交響曲」

36.ベルリオーズ「幻想交響曲」

37.シューマン「クライスレリアーナ」

38.同「詩人の恋」

39.同「ピアノ四重奏曲」

40.ブラームス「四つの厳粛な歌」

41.同「クラリネット五重奏曲」

42.メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲」

43.ブルックナー「交響曲第7番」

44.マーラー「大地の歌」

45.チャイコフスキー「交響曲第6番悲愴」

46.シベリウス「交響曲第4番」

47.ヴォルフ「メーリケ歌曲集」

48.R.シュトラウス「歌曲(夜、万霊節、きみの黒髪でぼくを包んでくれ、あした、たそがれの夢、子守歌)」

49.同「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」

50.フォーレ「やさしき歌op.61」

51.同「レクイエム」

52.デュパルク「歌曲」

53.ムソルグスキー「展覧会の絵」

54.同「死の歌と踊り」

55.ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」

56.同「ビリティスの歌」

57.同「前奏曲集第1巻、第2巻」

58.同「海」

59.同「聖セバスティアンの殉教」

60.同「3つのソナタ」

61.ルーセル「交響曲第3番」

62.ラヴェル「ダフニスとクロエ」

63.同「夜のガスパール」

64.同「ピアノ協奏曲ト長調」

65.同「マダガスカル島民の歌」

66.プロコフィエフ「ヴァイオリン・ソナタ第1番」

67.ストラヴィンスキー「春の祭典」

68.バルトーク「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」

69.同「弦楽四重奏曲第4番」

70.シェーンベルク「架空庭園の書」

71.同「モノドラマ・期待」

72.同「月に憑かれたピエロ」

73.ベルク「抒情組曲」

74.同「ヴァイオリン協奏曲」

75.ウェーベルン「ピアノのための変奏曲op.27」

(以下オペラ)

76.モーツァルト「フィガロの結婚」

77.同「ドン・ジョヴァンニ」

78.同「魔笛」

79.グルック「オルフェオとエウリディーチェ」

80.ロッシーニ「セヴィリアの理髪師」

81.ヴェルディ「オテロ」

82.同「ファルスタッフ」

83.同「アイーダ」

84.プッチーニ「ラ・ボエーム」

85.ウェーバー「魔弾の射手」

86.ビゼー「カルメン」

87.ムソルグスキー「ボリス・ゴドゥノフ」

88.ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」

89.同「ニュルンベルクのマイスタージンガー」

90.同「パルジファル」

91.ドビュッシー「ペレアスとメリザンド」

92.R.シュトラウス「ばらの騎士」

93.同「エレクトラ」

94.ベルク「ヴォツェック」

95.ストラヴィンスキー「兵士の物語」

96.ラヴェル「子供と魔法」

97.オネゲル「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

98.ガーシュウィン「ポーギーとベス」

99.シェーンベルク「モーゼとアロン」

100.ラモー「優雅なインドの国々」

↑ 同号の裏表紙より。こういう時代。

。。。遠山氏はプロテスタントだけあって(?)100曲中バッハが12曲を占めていますが、順当な選曲だと思いました(逆に、あんまり「変な曲」が入ってなくて残念)。

今年は、この100曲のうち聴いたことがなかったり、適当に聞き飛ばしていた音楽をあらためて深く聴いていきたいです。