ご近所のヤマボウシ。

見事だな。

還暦あたりから上の方ならよくご存じのMelody Fair ♪ をどうぞ💛

蛇坂と呼ばれ、右へ左へと曲がる急坂がある。

それをどんどん上る。

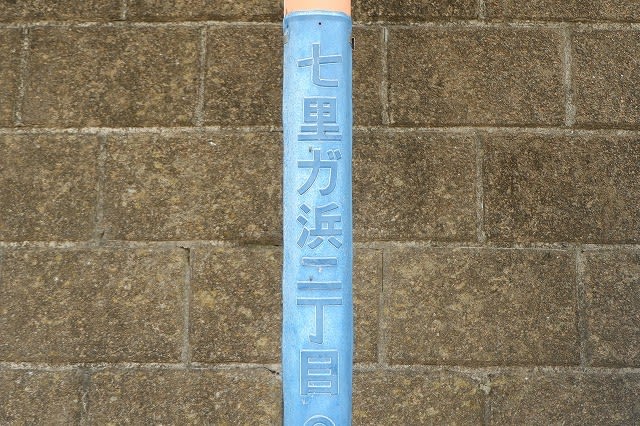

ここは七里ガ浜二丁目。

日蓮上人の雨乞い伝説がある池。

七里ガ浜なんてネーミングが何かの間違い?みたいな山だらけの場所。

ここは水場なため、この季節は虫だらけでかなわん。

日蓮上人も、虫を手で払いながら雨乞いしたことでしょう。

リスも多い。

クリハラリス、またはタイワンリスとも。

この道(↓)の左は絶壁で海を見下ろせる場所なんだが、背の高い草や木がいっぱいあって、海が見えない。特にこの季節はそう。

やっと見えた。

いい眺めですよ。

建物の左から少し見えているのが江の島。

坂を下ると江の島がはっきり見える。

海見え不動産物件は一気に時価評価が5割増しくらいになるよ。

下の画像は、遠くに海が見えるでしょ(↓)。でも見てもらいたいのはその下のガードレール。

錆びから来た腐食で上部が崩れている。すごいでしょ。海見えの土地、本当の最前線に住むというのは、こういうこと。

わずかの距離を内陸へ入るだけでまったく状況は違うんだけどね。

このあたりの住宅にお住まいの方たちは、鉄が錆びやすいことや、潮風による窓の汚れなんてことは、覚悟のうち。

毎日海を見下ろして暮らしているわけで、その楽しさを最優先しているのです。

あ、江の島が見えなくなってしまった。

この坂は江の島を見ながら下がるのが魅力なんだけど、オーシャンフロントの住宅に遮られて、それが見えない。

この大きな二軒の家の間が空地で江の島見放題な土地なので、昔から私は狙っている(←でも私には買えない)んだが、まったく売りに出る気配がない。

ツタがぁ~ 絡まぁ~る チャペルで♪ ならぬツタが絡む住宅。

あ、ついに江の島が見えて来た!(↓)と思う人が多いんだが、あれは江の島ではない。

あれは小動(こゆるぎ)の岬。

これ(↓)は正真正銘の江の島。

江の島を見ながら下る坂に満足。

このあたりは大きなお宅ばかりだね。

おっ、江ノ電まで見えちゃう。

鎌倉市西部の魅力満載の地区。

アジア系インバウンドさんに大人気の踏切だが、まだ時間帯が早過ぎて、人も少ない。

この横断歩道と信号も人気。

旅行者の皆さん、ここでいつも写真撮影をしている。

鎌倉高校前駅。

ここからは砂浜を歩く。

さっき上から海を見下ろしていた場所は、左上の山。

かなりの標高差を散歩している。

今度は江の島から遠ざかる散歩だ。

犬仲間が遊んでいる。

ドガティ君の友達はいないなあ。

海好きな方必見。

ここに住友不動産が仲介する売地がありますよ。

しかもかなり広い。

あ、めかぶがある。

このめかぶ部分を適度に刻んで軽くゆでて、ニンニク醤油で炒めると旨い(らしい)。

ここから七里ガ浜住宅地へと入る。

坂を下る女子集団の上、電柱にはパシフィックゴルフクラブの看板が並ぶ。

今や鎌倉プリンスホテルのゴルフ練習場はパシフィックゴルフクラブとなったのでした。

西友七里ヶ浜店前のアジサイ。

午前の散歩が終わると妻はフラワーアレンジメントに出かけた。

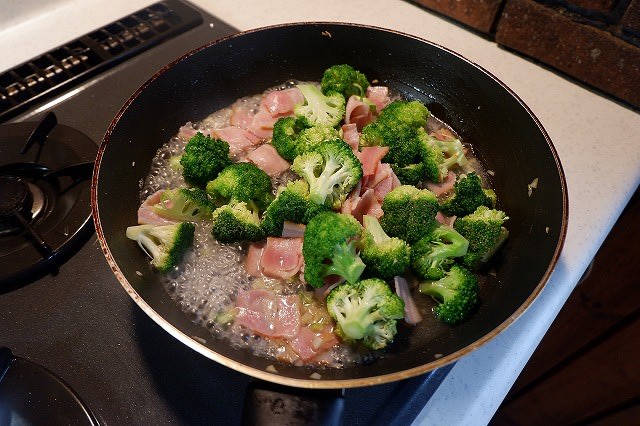

私はランチ係。

妻の帰宅に合わせてナポリタン・スパゲティを作る。

妻の作品。

これはブーケらしいよ。

私のナポリタンはかなりおいしいはず。

ブーケ作品を右上から。

左上から。

結構豪華ですなあ。

フラワーアレンジメントとしては小さい作品だが、そこはブーケ。

ギュッと詰まった花束。

いい香りですよ。

しばらくはこれを楽しみましょう。

来月の作品は何でしょうねぇ?