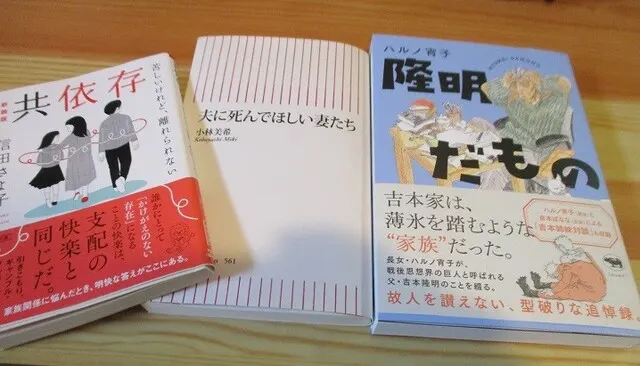

わずか一週間前に出た本。アマゾンに注文したらすぐ来て、もう読んだ。

大変に面白かった。ボリュームもあり、読みごたえもあった。

晶文社から「吉本隆明全集」というのが刊行中で(知らなかった)、その月報、他の媒体に書いたもの、吉本ばなな氏との姉妹対談、本人のインタビューからなっている。

著者は吉本隆明の長女で漫画家、1957年生まれなので現在60代半ばというところでしょうか。

漫画が本業の方の文章と思っていたら、いい方にうーーんと期待を裏切られた。ものの見方、人の観察など随所にきらりと光るところがある。これはお父さんから受け継いだ才能なのかもしれない。

私達の世代だと、吉本隆明は同時代に生き、発言する人で、著作は難しいのも多かったけど、「知の巨人」という位置づけ。

その人が家族から見てどうだったか、等身大の姿が、活写されている。

印象に残ったのは、吉本家には常に来客が絶えなかったこと、吉本隆明が大学などに属さず、著作業だけを貫いたこと、庶民としての生活態度を変えなかったことなど。全然ぶれない人だったようです。

吉本家は戸締りをせず、誰がいつ来てもよかったそうで、いつ帰ってもいい、いつまでいてもよいという開放的な家。子供のころは島尾敏夫、奥野健夫、江藤淳、村上一郎などがよく訪ねて来て、連れてきた子供と遊んで泣かしたり、赤ちゃんだったばななさんの顔を江藤淳がまじまじと見ていたり。坂本龍一も来ていたそうです。

娘への教えは「群れるな。一人がいちばん強い」ということで、世間が常識としているものに安易に同調しない態度は一生を貫くものだったとよく分かった。

また病弱な奥様の代わりに家事もこなし、娘二人のお弁当も作る。そのお弁当で姉妹の思い出話は盛り上がる。

また夏は伊豆で旅館を借りて海水浴するのが習わしで、初め、編集者、次第にそれぞれが知り合いを連れて来て大合宿のようになり、夜はお酒も交えてあちこちで議論が交わされる。って、すごいなあと思った。しっかり勉強していないと話に入って行けない。やわな神経ではいたたまれないだろうけど、その場面、見たかったと思う。

吉本に議論を吹っかけ、意見が合わず、来なくなる学者とか多士済々。そんな場面を見て育つのが教育になっていたことでしょう。

吉本は家族が騒ごうが、来客がいくらあろうが、うるさいと言わず、淡々と仕事していたそうです。うーーーむ、偉い。

でもどんな偉い人にも老いはやってくる。頭いいからって認知症を免れるわけではない。それも淡々と書いている。同居するハルノさんが親の身の回りの世話をし、ばななさんは親二人を病院の個室に入れるため、仕事をたくさん受けて金銭面から助けていたそうです。

7歳違いの姉妹はお互いを認め合い、いい関係に見えます。

なんかとてもいい本を読んだ気がする。自分の中で、ああ、こういう人だったのか、こういう家族だったのかと納得したというか。姉妹は、吉本が書くこととすることが全然ぶれてなくて尊敬しているそうです。またどこにも属さず、一個人として仕事をする姿勢はそのまま受け継がれているのでしょう。

全集は今も刊行中で、一冊6千円と高価らしい。なかなか買える値段ではないけれど、根強いファンがいることでしょう。