和裁の先生が二部式きものをお召しになっていました。

半幅なのに、後ろのおはしょりが、ピシッと線を引いたようにきれいなので、

「先生、後ろおはしょり、とてもきれいですね」と言うと、

「これ二部式なのよ。とても楽よ」

きもので半幅帯付けると、私の場合、後ろが結構グシャグシャになってしまいます。

それで半幅あまり付けないのです。

「着丈、短いものでも、二部式にしたら、着られますねえ」

「そうそう、すぐにできるしね。切って、紐を付ければいいだけだから。先の上布も二部式にしてもよかったわね」

「今度教えてください」

ということだったのですが、次が待ちきれず、実験がてら作ってしまいました。

使ったのは、自分で洗った単衣の大島です。

この大島、着丈は152センチと少し短いのです。

作り方はとても簡単で「切るだけ」(笑)です。

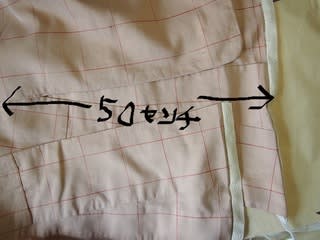

先に近江上布を作ったとき、おはしょりの位置を測ったのですがそのときと同じ長さ、身長160センチの私はおおよそ50センチですが、縫い込み分をいれて55センチのところをカットしました。

布の端の処理メンドウなので、テープを付けて上で自分の長さに合わせて纏っていきます。

下のほうは、少し長さが足りないので、足し布をします。

で、これで、いつもきものを着る要領で着てみました。

まず下の部分から前のおくみ線をちょうどいい場所に合わせ紐で結びます。

上は、本来は紐を付ける(らしい)のですが、面倒なのと、紐だと調節しにくいと思い、いつものように胸紐で締めていきました。

出来上がり。

前です。

前に半襦袢だと、胸合わせが楽だと書きましたが、それはきものでも同じ。

ちょっとおはしょりがぐずぐずしています。

着方が悪いのか、仕立てのせいなのか不明。つまり普通のきものを着たときと同じ。

次の課題かな。

うしろはこんな感じ。

ハレーション起こして見にくいけど、後ろはきれいです。

それはそうですよね。後ろの線、あらかじめ決まっているのですから。

で、問題点は、着用すると、おはしょりって、後ろに引っ張る(襟を抜く)から、前がぐっと上がるのね。その分、前だけ少し長めに(つまり斜めにカット)とったほうがいいかもしれません。

長所は、着丈の短いきものでもおはしょり、ちゃんと出して着られる。

そして襟合わせがきれいにできる。

着ていても、上と下が連動しないので、着崩れ、きものほどないのよ。

上と下の衽線が多少ずれるけど、これは普通にきものの着ていても同じ。

大久保(信子)先生によれば、衽線のずれ、それほど気にしなくていいのよ、前に仰っていました。

雑誌のきものは撮影用。動けば多少崩れたりずれるのは当たり前だって。

カットする勇気さえあれば、これは便利。

着丈の短いきもの、改良しながら,どんどん試してみたいと思います。

気が向いたら

応援ポチ嬉しいです。

)。

)。