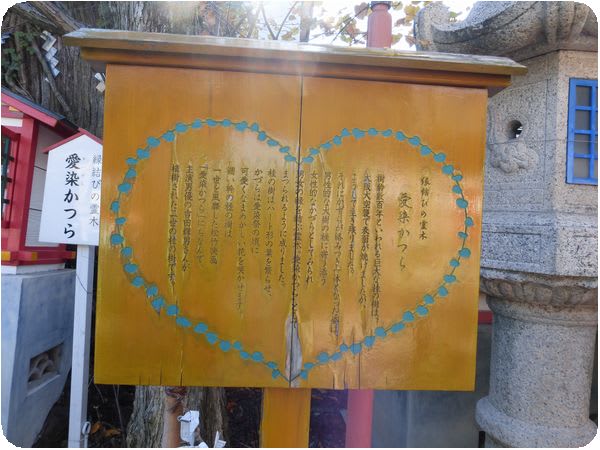

『愛染かつら』という小説、映画、ドラマ、私はどれも知りません。愛染かつらと言えば“♪花も嵐も踏み越えて 行くが男の生きる道 啼いてくれるなホロホロ鳥よ 月の比叡を独り行く♪”と言う歌を歌詞まで覚えていますが、とは言え一度もカラオケで歌った覚えはありません。これは『旅の夜風』というタイトル、子供の頃の私は“踏み越えて”を“文超えて”だと思っていたし、何故ホロホロ鳥など出てくるのか不思議に思っていました。恋人同士が誤解やすれ違いを繰り返す話だとは何処かに書いてありましたが、何故タイトルを愛染かつらとしたのか意味がよく解りません。実際に愛染かつらという桂の樹種は存在しませんし、調べてみると上田市にそう呼ばれている桂の木があるそうです。

この愛染堂では桂の木に蔓(かずら)が絡まっている様子を愛染かつらと呼んだようですが、それはそもそも意味が違うように思えます。愛染堂の桂の木に蔓が絡まって愛染かつらなどと呼ぶのは余りにも見たまま、もう少し何かを絡ませないと「それは面白い」と言うことにはなりません。

水子観音、何らかの理由で生まれて来れなかった赤ちゃんを慈しむ観音さん、地蔵さんは幼くして死んでしまった子供が賽の河原で苦しむのを救う役目もあるようです。

金堂の真裏にある多宝塔、1597年(慶長2年)秀吉が再建したと言われています。国の重要文化財、このようなところにこんな古い建物が残っていたなんて、初めて知りましたが、近くに出来たあべのハルカスより貴重だと思います。

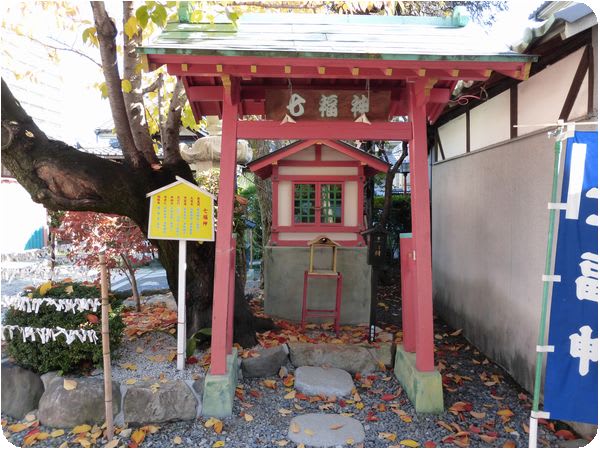

七福神を祀った祠、七福神は恵比須、大黒、毘沙門、布袋、弁財、福禄寿、寿老人の7神ですが、どうも福禄寿と寿老人の区別がつき難い、どちらも寿が付いているからなのかもしれませんが、もっと分かり易い名前にしてくれたら良かったのにと思います。

中を覗くと中心に金色の大黒天が居ますが、後ろにも小さい同色の神体が七つあります。手前の赤い神体は七つ、何故か小さい金色の神体と同じ大きさで赤色の恵比須と大黒だけが2体、何を考えて配置しているのかよく解りません。

これがこのお寺で言う『愛染かつら』説明はもうしましたが、映画『愛染かつら』の主演は私には馴染みの無い上原謙と田中絹代、私なんかは上原謙の子供と同世代ですからね。その後何作か同名の映画が造られ1960年代に入って吉田輝雄という人が主演していますが、その人が植樹したのがこのカツラだと言います。立て札では輝雄が輝男になっているのが気になりますが、勿論私はこの人も知りません。

このお寺の勝鬘院の鬘という字ですが、これって“かつら”と読むらしい。その辺りの方が愛染かつらに相応しいかもしれません。

山門のすぐ傍に有った大力金剛尊を祀った祠です。像は清王朝時代のものだそうで、大正時代に活躍した天王寺区出身の横綱・大錦が気に入って持って帰ったものだそうですが、清国を見下して勝手に持ち帰ったのではありますまいなぁ。最初は大阪国技館(そんなものがあったんですね)、昭和25年にこの愛染堂に縁あって移されたそうです。どんな縁だったんでしょうね。是非その像を拝みたかったのですが、暗い上にすだれみたいなものが張っあったので、よく見えませんでした。