前の日曜日、5月8日ですが「長沢芦雪展」をみるために、滋賀県信楽のミホ・ミュージアムに行ってきました。本来は今日、貞観地震津波の中編を書くべきだったのですが、話題を転じて気ままに芦雪のことを記します。

円山応挙は江戸時代を代表する京の画家として有名ですが、彼の高弟第一人者が長沢芦雪(1754~1799)です。芦雪の最大傑作だと確信していますが、南紀無量寺所蔵の襖絵「虎図」の展示が、当日で終了してしまいます。あわてて出かけました。

ちょうど30年前のことですが、『若冲・蕭白・蘆雪』という本をを買い求め、まず芦雪にはまり、その後に若冲に熱中しました。そもそもは、芦雪の「虎図」に魅入られたのがはじまりです。30年も前のことでした。

和歌山県東牟婁串本町の無量寺本堂に、長沢芦雪の襖絵「虎図」「龍図」各6面があります。当時の和尚の愚海は親しかった京の絵師、円山応挙に襖絵制作を依頼しました。

実は宝永4年10月4日(1707)の大津波で無量寺は流され、堂もすべての寺宝も失っていたのです。寺の本堂や本尊などを復興し、最後の仕上げが新しい寺宝を収めることだったのです。

あまりにも多忙な応挙は自身が赴くのも叶わず、高弟の長沢芦雪を南紀串本に、代理として遣りました。そしてたくさんの芦雪の傑作が、一年近い南紀滞在中に同地に残されたのです。1786年から翌年にかけてのことです。津波から80年も後のことでした。

「宝永地震津波」を『理科年表』でみてみます。1707年 宝永4年10月4日。

わが国最大級の地震のひとつ。少なくとも死2万、潰家6万、流失家2万。震害は東海道・伊勢湾・紀伊半島で最もひどく、津波が紀伊半島から九州までの太平洋沿岸や瀬戸内海を襲った。津波の被害は土佐が最大。室戸・串本・御前崎(注:浜岡原発)で地が1~2m隆起し、また高知市の東部の地、約20キロ平米が最大2m沈下した。遠州灘および紀伊半島沖で、ふたつの巨大地震が同時に起こったとも考えられる。(注:浜岡原発は急きょ全停止になりましたが、怖いのは震度や津波のみならず、地面が隆起波打つのです。いかに頑丈な建屋でも突然のデコボコには、耐えられるはずがありません。このときは2m近くもボコボコになりました)

無量寺は大津波のあと、実に80年の歳月をかけて再建しました。最後の仕上げが、円山応挙と長沢芦雪の傑作群だったわけです。そして南紀の串本から田辺まで、芦雪が残した作品は数多い。彼は津波鎮魂として、明るい陽気な画作を残したのではないか、とわたしは考えています。

山川武氏はつぎのように記述しておられます。

天明6年(1786)から翌年春先にかけて、芦雪は南紀旅行に出かけることになった。南紀串本の無量寺をはじめ、富田高瀬の草堂寺、古座町西向の成就寺、そして田辺の真言宗・高山寺にいたる制作旅行であった。

無量寺、草堂寺、成就寺はいずれも京都の東福寺海蔵院を本山とする臨済宗の禅寺で、当時の草堂寺住職の棠陰、無量寺住職の愚海はかつて本山におったころ、応挙と相識の間柄だったらしい。天明初年、それらの三寺ではそれぞれに本堂普請が完成し、無量寺の愚海を介して、京都の応挙に襖絵を描くことを依頼した。応挙は草堂寺、無量寺にはそれぞれ、書院主室一室分の襖絵を描いたが、そのほかは門人の芦雪にゆだねた。彼自身の作品は芦雪に托して、両寺に届けさせたのである。

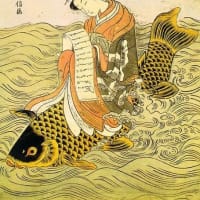

無量寺本堂の襖絵は、上間一之間に応挙筆「山水図」「群仙図」をみるほかは、すべて芦雪の筆で、中央室中の間に巨大な「龍虎図」が相対し、左右の諸室に「薔薇に猫・鶏図」「群鶴図」「唐子琴棋書画図」が描かれている。構想のユニークさ、筆力の雄健さによって、南紀芦雪画の名を高からしめているのが墨画「龍虎図」の大作である。それぞれ襖六面にわたって、颯然と龍虎の巨体を描破する。愉快なのは、本来畏怖をもって迫るべき龍虎が一向に恐ろしくなく、かえって悪戯っぽいとぼけた表情をみせることである。図体の大きさが、かえってパラドックスな効果をもたらす。巨大な猛虎の鼻先が子猫のそれを想わせ、巨龍の髭面もみるからにユーモラスで、墨龍図にありがちの陰性のものがなく、明朗闊達である。そんなところにも、芦雪の意図的な茶目っ気をよみとることができるだろう。

草堂寺には応挙の「雪梅図」と、芦雪のたくさんの作品が残っている。成就寺には応挙の作品はないが、芦雪の画が数多い。

実は昨日、わたしは草堂寺と成就寺に電話し、いろいろと教えを乞うた。「無量寺は津波で流され、再建された堂の襖絵を描くために芦雪が南紀に向かった。同じ事情で芦雪は出向いたのですか?」と質問した。

懇切丁寧にお答えいただきましたが、両寺とも「寺の再建は三ヵ寺ともほぼ同時です。無量寺は津波被害にあったのですが、当寺は高所なので津波は来なかったはずです」

片瀬「地震で倒壊したのではないですか?」

両寺「記録は残っていませんので断言できませんが、不思議なことに、芦雪が南紀を訪れたころ、地域のたくさんの寺がほぼ同時期に再建されています」

わたしは思うに、地震と津波のため、南紀の数多くの寺が流されまた倒壊したのであろう。各市町村の「史誌」をいつか調べてみますが、18世紀の南紀には地震津波と復興の記憶が刻されているはずです。

ところで虎図襖の主人公は、実にかわいい。猫ではないかと言われているが、この動物は水面を見つめている。池の中から魚が見た猫であろうと一般にいわれるが、わたしは津波を産む険しい、しかしいまは穏やかな海面を、不思議そうに眺めている動物、それが芦雪の虎図ではないか、そのように思えて仕方ない。

無量寺の愚海和尚は年齢からみて、寺再建の80年前の大津波を体験していないであろう。しかし串本で伝承される津波の記憶を、寺再興のなかで十二分に理解していたであろうと思う。彼の号は「愚かな海」、「愚海」である。津波を体験した師匠は彼に法号「愚海」をあえて授けたのであろうと思う。「愚かなる海嘯に負けず、寺再興のため一途に愚に徹せよ」。師の和尚は愚海に、寺再興を託しそう語ったのではないか。

この夏の休暇、南紀の寺を巡ろう。時間に余裕があれば、東北にも行こう。そのように、いま思っています。

なお「長沢芦雪展」(MIHO MUSEUM 滋賀県信楽)は、6月5日まで開催されています。

参考書 『水墨美術体系第14巻 若冲・蕭白・蘆雪』小林忠・辻惟雄・山川武共著 講談社 1973年

<2011年5月11日朝> 今回の文章には自身に不満が多く、書き直しました<5月11日宵 片瀬こと南浦邦仁>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます