<さまざまの名前>

さて若冲は、いろいろな名をもっていた。まず春教である。伊藤若冲は二十代後半から町狩野の大岡春卜(1680~1763)について習ったと一般にいわれている。しかし師からもらった春教の落款のある作品は、まだ発見されていない。春教という名は本当にあったのかどうか、疑問が残る。

若冲はもっと幼い子どものころ、十歳になる前から師匠について描画を習ったはずである。三十歳に近づいてからでは遅すぎる。このことは後述するが、青木左衛門言明が師であるという説もある。古来よりの風習で、京の子どもたちは習い事を、六歳の六月六日から始めるを常のこととした。

なお、両親からもらった幼名は不明である。

若冲五十一歳のとき、大典はこう書いている。「若冲居士の名は汝鈞、字(あざな)は景和、平安(京都)の人なり。本姓は伊藤、あらためて藤氏となす。享保元年二月八日(1716)、錦街(錦市場)に生まれた。」

なお享保元年は六月の改元なので、正しくは二月は正徳六年であろう。

つぎに俗名をみると、若冲は二十三歳で父を亡くし、長男の若冲は稼業の大店・青物問屋「枡源」の四代目伊藤源左衛門を名のる。決して商売など好きではなかったはずの若冲だが、若い父を失いやむをえず名と家業を継いだ。

そして四十歳にして、待望の隠居になることができた。商売は次弟に譲り、名を茂右衛門とあらため、画業に専心する。当然、弟の白歳が五代目源左衛門を名のった。ところで弟の号の白歳だが、家業の八百屋から野菜の白菜に引っ掛けたのだろうといわれている。また百歳から横棒の一を引いて、九十九歳は白歳になる。九十九はツクモともいうが、若冲の作とされる「付喪神図」(つくもがみず)もある。

もうひとつ、彼には注目すべき名がある。出家名と断定してよい道名「革叟」(かくそう)だ。嵐山の故加藤正俊和尚が命名の軸をおもちで、ご自坊にて見せていただいたことがある。黄檗山萬福寺住持だった伯珣が若冲に与えた書である。一部を意訳してみる。

「京の藤汝鈞、字は景和、若冲と号す。家の者は代々、錦街に居す。幼くして丹青(絵画)を学び、稼業をつがず。絵事に刻苦すること、ほとんど五十年、時に精妙を称される。平素、世のことに欲もなく足ることを知る。…絵事の業はすでになる。…よってすなわち命ずるに革叟をもってし、わたしの僧衣を脱いでこれを与える。かえりみるにそれ身を世俗より脱して、こころを禅道に留めよ。そして古きを去り、新しきを取るがごとし、ここにわたしが革をもってする所以である。汝よ、それ、これにつとめよ……」

若冲五十八歳。「絵事に刻苦することほとんど五十年」。やはり幼時から絵事に励んだのであろう。

相国寺と大典に距離をおき、黄檗の萬福寺そして深草の石峰寺に接近していったころの、彼の感動の一日であった。しかし不思議なことに、若冲は革叟の名を、一度も使った痕跡がない。この件も錦市場事件と合わせて後述する。

<売茶翁>

若冲におおきな影響をあたえた売茶翁(ばいさおう)をみてみよう。

ちょうど還暦を迎えるころ、大秀才の学僧で文学僧、また儒教にも道教にも通じた翁は京で、突然に茶舗をはじめた。そして天秤棒に茶道具一式をぶら下げ、肩にかつぐ。春は桜の名所に、秋は紅葉で知られる地に、住居兼のささやかな茶舗もありはしたが、もっぱら日々移動する。荷茶屋というそうだ。しかし僧侶が物品を売って生活費を得ることは、許されない行為であった。

彼の生活姿勢は、宗教家や知識人には痛烈な批判であった。売茶翁は時代を代表する知識人であった。翁の姿は都のあちらこちらで見かけられたが、市井で清貧の生活を送る、実はとてつもない文化人だったのである。

売茶翁はこういっている。わずかの学業学識をひけらかして、師匠だの宗匠などとみずから称すことなど、まことに恥ずかしい。

また僧侶にたいしては、立派な僧衣をまとい、おのれは佛につかえる身、佛弟子などと上段にかまえ、理も知らぬ庶民に高額な布施を要求して生きる。わたしには、とてもできない。

「春は花によしあり、秋は紅葉にをかしき所を求めて、みずから茶具を担ひ至り、席を設けて客を待つ」

彼の日々の収入などわずかなもの。特に客の絶える冬場や梅雨の季節、何度も喰う米にもこと欠き生活は困窮した。しかし翁はそのような生活を良しとした。

売茶翁は京洛のあちらこちらをうろつき、たくさんのひとたちと交わった高潔の非僧非俗、俗塵のなかの茶人である。「大盈若冲」云々と大典が書いた道具には、都人が何度も接していた。画業見習い中の錦の若旦那もしかりであろう。

「貴きもいやしきも、身分はありません。茶代のあるなしも問いません。世のなかの物語など、楽しくのどやかに、みなでいたしましょう」と売茶翁はおだやかに語りかけた。そのようになごやかに庶民と話す、売茶翁は都名物のオジイサン、こころが透明で温かい、にこやかな人物だった。

「茶銭は黄金百鎰より半文銭まで、くれ次第。ただで飲むも勝手。ただよりは負け申さず」。百鎰(いつ)とは、二千両のことという。一文は寛永通宝一枚、いまの一円つまり金銭の最小単位である。割りようがない。

十八世紀の京都文化は、売茶翁を軸の中心に回転した。当時、江戸期最高の京文化が百華繚乱したのは、自由と平等を至上とする売茶翁という温和な怪物がいたからである。まさに売茶翁の存在は、十八世紀江戸期京文化、いや日本文化における大事件であった。

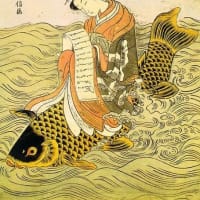

ところで、存命中の人物をほとんど画に描かなかった若冲だが、売茶翁の絵だけはたくさん残している。翁は若冲がこころより敬愛する人物であった。

<若中の出現>

ところで驚いたことに、とんでもない若冲画が一般公開された。相国寺承天閣美術館で2007年に開催された「若冲展」に展示された「松樹群鶴図」一幅である。

この展覧会のいちばんの目玉は、「動植綵絵」三十幅。美術館の入口は長蛇の列で、一時間や二時間の待機は当たり前の大混雑だった。わたしの友人など、あまりの人だかりにあきれ返り、観ずに帰ってしまった。

「動植綵絵」や「鹿苑寺大書院障壁画」などは圧巻だったが、わたしにとっていちばん興味深く、また驚かされたのが「松樹群鶴図」であった。印章は「若中」。サンズイでもニスイでもない、ナカ「中」なのだ。この画は真筆で、印もだれかが勝手に押したのではなく、画家若冲が捺印したに違いない。「若冲展」図録の解説を抄録しよう。

この作品はいまだに生硬な画風で款記「平安藤汝鈞製」とあります。字は細く頼りなげで、若冲初期作品にまま見られるこのアンバランスな款記から、若冲の作品のなかでもかなり早い時期に制作されたものと考えられます。

どこの画を手本にしたかは不明ですが、おそらく朝鮮絵画を写したものでしょう。若冲はいつも対象物に接近して描くタイプの画家です。しかしこの画は遠くから俯瞰(ふかん)するという、彼にはない構図です。いまだ固有の画風を確立するに至っていない、若冲の発展途上の作品として貴重な例。また使用例がない白文方印<汝鈞字景和>と、朱文方印<若中>の二印を捺す。

「若中」とは……。わたしは、たいへんなショックを受けた。『老子』からは、若冲や若沖、あるいは古字の若盅が生まれても、若中はありえない。

ということは、彼は初期作品に「景和」「汝鈞」あるいは「女鈞」などの名を用い、おそらく同時期に「若中」の名をほんの一時使用した。そして後に「若冲」「若冲居士」へと変化していったのであろう。あまりにも唐突な「中」字の出現に、唖然としながら、そのように考えざるを得なくなってしまった。

いずれにしろ、「若中」名をほんの短期間にしろ使ったのは、やはり彼が三十二歳から数年の間のいつかであったろう。

そして宝暦七年(1757)、若冲は大作「動植綵絵」にこの年から着手したとみられる。第一作は「芍薬群蝶図」。<平安城若冲居士藤汝鈞画於錦街陋室>と記されている。若冲四十二歳。

また同年には若冲画「売茶翁像」に売茶翁高遊外が賛をした。印章は「若冲」ではなく驚いたことに、またデタラメな同印「若中」であり「中」字使用の二例目である。この画は2009年にMIHO MUSEUMで開催された「若冲展」ではじめて公開された。

当時の売茶翁は高齢と腰痛のため書に自信がなかった。誤字脱字を起こしては申し訳ないと、依頼主にはいつも賛を辞退していた。この時に売茶翁が賛を依頼する主に送った断りたいという手紙に「拙筆之儀ニ候ヘ者、書損或落字抔、有之候故、書キ直シ之不成物ハ、一向書不申候」

しかし若冲はあえて誤印「若中」を捺すことによって、自分の印章もそうだが、間違いや失敗を恐れないようにと売茶翁を温かく励ましたのではないか。同じ姿のよく似た売茶翁像が多数現存しているが、賛に失敗しても代替の画があると、彼は何枚も翁に見せたのでなかろうか。

『老子』を誤解して作ってしまった「若中」印をあえて再度、ほぼ十年ぶりに使用した若冲の翁へのこころ配りを感じるのは筆者だけか。

かつて若冲が三十二歳か三十三歳かその翌年のころ、朝鮮画を模写した習作「松樹群鶴図」に誤印「若中」を押して、売茶翁に見せたことがあるはずだ。翁は笑ってこういったであろう。「大盈若冲を<中がからっぽのごとし>と、わたしはあなたに説明しましたが、雅号にするならば、若中より若冲がよろしかろう」。筆者はふたりの会話をまるで横で聞いていたかのように、いま光景として描ける。若中の名をそのように確信している。

大典を知るのはその少しあと、売茶翁が和尚に「若中」の笑話を語ってからであろう。「若中」名は、三人の絆を築いた。そのようにわたしは考えている。

大典は宝暦九年(1758)四十三歳のときまで相国寺慈雲庵に住まいした。売茶翁は寛保四年(1744)からほぼ十年間、相国寺林光院に寄寓した。若冲の名が確定した三十二歳から三十六歳の期間、売茶翁も大典も糺の森のすぐ西に位置する相国寺に居住していた。

ところで若冲画「売茶翁像」だが、高遊外が賛を無事に書き終えて依頼主に送った手紙に、翁はつぎのように記している。「痛い腰をかがめて書きましたので、格好のよい字とはなりませんでした。字を抜かすことはありませんでしたが、もともとうまくない字です。今回はいっそううまくありませんでした…」。宝暦五年以降、売茶翁は腰痛に悩んでいた。

なお翁賛の若冲画を受け取った人物は、ノーマン・ワデル氏によると泉州貝塚の文人武士である松波治部之進、別名を津田治部之進という。売茶翁をはじめ、京坂の文人たちと深い交流を持つ人物であった。

<2016年12月6日 南浦邦仁>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます