江戸時代のことです。明和8年3月10日(1771年)、「八重山地震津波/先島諸島地震」が起きました。八重山・宮古列島に巨大津波が襲来して、石垣島宮良では波高が85.4m、白保では60mに達し、同島では住民の約半数の8300人が溺死したと記録されています。宮古諸島では2500人が溺死。総死者は1万2千人にのぼったと伝えられています。85m余の波高の記録は、日本列島での最高である。

柳田國男に「物言ふ魚」という、昭和7年に発表された一文があります。このなかで、仲宗根著『宮古島舊史』を紹介しています。寛延元年に出た本ですが、柳田は「この本をまったく知らないひとが多い」。全文を転載します。なお現代語に改めました。

むかし伊良部(いらぶ)島に下地(しもぢ)という村があった。ある男が漁に出て、「ヨナタマ」という魚を釣った。この魚は人面魚体で、よく物を言う魚であった。漁師は思った。このように珍しい魚であるので、明日仲間を集めてみなで食しようと思い、炭をおこして炙りこに乗せて乾かした。その夜、下地の村民がみな寝静まって後、隣の家の幼い子がにわかに泣きだした。母の実家のある伊良部村に帰ると泣き叫んでいる。夜中なので母親はいろいろすかせたが、一向に泣きやまない。泣き叫ぶことはいよいよ激しくなった。母はなすすべもなく、子を抱いて外に出たが、幼児は母にひしと抱きついてわななき震えている。母はあまりにも変だと思いだしたところ、はるか沖から声が聞こえてきた。

「ヨナタマ、ヨナタマ。なぜ帰りが遅いのか」

と言う。隣家で乾かされていたヨナタマは言った。

「われは今、あら炭のうえに乗せられ、いぶり乾かされてもう半夜がたった。早く犀(さい)を遣って迎えさせよ」

と。これを聞いて母子は身の毛よだって、急いで伊良部村に帰った。なぜこのような夜遅くに帰って来たか、と伊良部の村人は聞いた。母はしかじかと答えて、翌朝に下地村へ帰ったところ、村中残らず洗い尽くされてしまっていた。今に至ってその村の跡かたはあるが、村民はだれも住んでいない。この母子にはいかなる陰徳があったのであろうか。このような急難を奇特に逃れるというのは、珍しいことである。

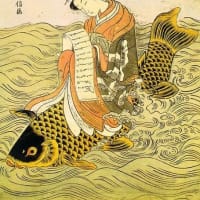

これに類した伝説昔話は、宮古と八重山列島には数多く残っています。物を言う「霊魚」ヨナタマを害しようとした者たちが、大津波によって罰せられ、魚を放そうとした者は助命される。そのような話が多い。

ところでヨナタマですが、「ヨナ」はイナ、ウナともいうが、「海」を意味する古語という。「タマ」は「魂」「霊」であり、ヨナタマは「海霊」を意味する。ヨナタマは、海の神の分身あるいは眷族であろうと柳田はいう。犀は動物の「サイ」だが、「災」あるいは「境」サイ・サエであろうか。

似た伝説昔話は、先島諸島に数多く残っているが、日本列島各地にも残滓がみられる。また世界各地でも確認されており、なかでも南太平洋の島々や、東南アジアの島嶼部でいまも語られている。

一例として柳田は、ドイツ『グリム童話』の「ハンスのばか」(55 A)を取り上げています。あえて旧字で引用します。

「近頃讀んで見たジェデオン・ユエの『民間説話論』にグリム童話集の第五十五篇A、『ハンスの馬鹿』といふ話の各國の類型を比較して、その最も古い形といふものを復原してゐるが、この愚か者が海に行って異魚を釣り、その魚が物を言って我が命を宥してもらふ代りに、願ひごとの常に叶ふ力をこの男に授けたことになってゐる。出處は示してないがいづれかの國に、さういふ話し方をする實例があったのである。私の想像では我邦の説話に於けるヨナタマも、一方に焼いて食はうとする侵犯者を厳罰したと同時に、他方彼に對して敬虔であり従順であった者に、巨大なる福徳を附與するといつた明るい方向があつたために、かようにひろく東北(日本)の山の中まで、『物言ふ魚』の破片を散布することになつたのではなかつたか。もしさうであつたならば、今に何處からかその證跡は出て来る。さういつまでも私の假定説を、空しく遊ばせておくやうなことはあるまいと思ふ。」

この文を読んで、わたしは邦訳グリム童話「ハンスのバカ」「馬鹿のハンス」など、ハンス話を漁りました。しかしどこにも魚の一尾も出てきません。こうなれば、ジェデオン・ユエ著『民間説話論』を読むしかないようです。幸い、京都府立図書館に蔵書されていました。ユエの説は次回、考えてみようかと思っています。今週の宿題は、この本を読むことになってしまったようです。

ところで『宮古島旧史』が出版されたのは寛延元年、1748年です。「先島諸島大津波」(1771年)はその前に襲来したと、わたしは思いこんでいたのですが、実は逆だったのです。驚いたことに、津波の23年前にこの本は記されている。津波は、本が書かれた後だったのです。

おそらく、宮古・八重山列島、さらには魚釣島などの尖閣諸島にも、過去に何度も大津波は襲来したのでしょう。また南太平洋、東南アジア沿岸部を中心に、世界に広がる類似伝説や昔話から、わたしたちの集合的無意識に刻まれた「洪水・津波神話」のことを、次回から数度、記そうかと思ったりしています。

中近東の有名な神話「ノアの方舟」が最たる例です。神の言うとてつもない話しを信じる者だけが、生命を救われ、大いなる幸運を得るのです。神の声を聞くことができる人間は、ごくまれのようです。方舟の主ノア、そして伊良部島の幼な児とその母、まだ確証はないのですが馬鹿なハンスも、稀なそのひとりだったようです。

参考書

『底本柳田國男集 巻5』「物言ふ魚」 筑摩書房 昭和43年

『民間説話論』 ジェデオン・ユエ著 石川登志夫 初訳 同朋舎出版 1981年

<2011年5月22日 南浦邦仁>

これ以上山を破壊しないように片瀬さん反対してください。

杉山には人は登りません。

今日偶然、津村喬さんにばったりお会いしました。

20年近くも前のことだったと思いますが、

津村さんは中国の砂漠化を懸念し、中国政府に提言されました。

「さまざまの植物、樹木の種子を粘土の玉に混ぜ、ヘリコプターで空からばらまこう」

卓見です。

日照、水分、土質など、

適合する種が芽吹き育ちます。

自然は浅はかな人智を超えています。

混淆した人智こそ、自然を再生させるはずです。

われわれにできるのは、復元力をフォローするくらいしかないはずです。

治癒は人間の言葉。

自然は、勝手に地を覆うはずです。

ただわたしたちは、土砂のみに化す荒地に手助けすることは、きっと可能です。

あまりにも人間は浅はかですが。

自然は、好きなように大地を、それは地球の表皮でしかありませんが、

わたしたちとは無縁に、形づくるのでしょうね。

杉林に入ると、根こそぎ倒れた太い樹に圧倒されます。

杉の根は横にはりますが、下には行かない。

倒れるのです。

人間によく似ています。

嵐山でもひどいことをしています。

天竜寺の対岸の亀山に「戸無瀬(となせ)の滝」というのがあります。

平安時代から和歌に詠まれる歌枕のひとつで、急斜面を一気に流れる美しい滝で、応挙の絵などにも描かれています。

しかし、現在その滝はすべてうっそうとした杉かヒノキかの木で見えず、コンクリートで固められています。

手入れしやすいといいますが、江戸時代の京都の山は低木しか生えていなかったと聞きます(燃料として使っていたため)し、ヒノキなどを植えても、きれいではありませんからねえ。

ぜひとも四季折々で変化していく山に戻ってほしいです。

よろしくお願いいたします。

そのようなことに、いくらか気づかされたのではないでしょうか。

これから数十年か、あるいは数百年。

福島第1の周辺、数10キロにわたって、植物自然は、実に美しい景観をつくり出します。

ススキがしげり、灌木が種子から幼木に、成樹に育つ。

ペットや家畜で生き残ったイヌやネコやウシ…

彼らは野生化し、まるでアフリカのサバンナのように、豊かなサンクチュアリを築くことでしょう。

ただ遺伝子に異常を来たし、残忍な姿態をさらしているかもしれませんが…。

そのような自然の当然な移ろいを、

老人のわたしは何年か後、確認するために現地に赴きます。

わたしたちは、あまりにも自然を知らなさすぎると思います。