★ このリポートは、かなり長いので2回に分けてUPします。

① ""突然、星を作らなくなった銀河の発見 -100 億年前、銀河に何が起こったのか?””

日本天文学会2015年秋季年会記者発表資料

訂正とお詫び:2015年9月15日

マエストロ銀河の画像中の横棒は、これまで「1 万光年」と表記しておりましたが、 正しい表記は「10 万光年」でした。 (現在本ホームページで公開している記者会見プレゼンテーションファイル p.21、 図 4、および記事作成の際に有用な図は全て修正させていただいております。) 本件に関しましては、私どもの不注意で誤った情報を公開してしまいましたこと、 深くお詫び申し上げます。

記事作成の際に有用な図はこのページおよびこちら からダウンロードできますので、ご利用ください。

記者会見プレゼンテーションファイル (PDF file)

目次

ポイント 概要 背景 研究成果 研究成果の科学的意義 補遺1 コスモス・プロジェクト 補遺2 光学フィルター 補遺3 水素原子のライマンα輝線 補遺4 星生成銀河からパッシブ銀河への進化 補遺5 銀河の進化段階は銀河の色で判別できる 研究チーム 当日の記者発表主席者 問い合わせ先 本学会における関連講演 本研究成果報告論文 註ポイント

・宇宙誕生から数億年の頃に誕生した銀河は、ガスから星を作ることで成長してきた ・しかし、大質量銀河はなぜか約 100 億年前に星を作らなくなった(銀河進化に関する最大の未解明問題) ・これまでにない大規模な輝線銀河の探査を通して、100 億光年彼方の宇宙でまさに星生成を止めつつある大質量銀河を、世界で初めて発見(「マエストロ銀河」と命名) ・今回の発見から“多数の超新星爆発によって起こるスーパーウィンド(銀河風)が原因で星生成が止まる”ことが示唆された ・銀河進化の全体像の理解に向け、大きく前進

マエストロ銀河 (中央の銀河) を取り巻く電離ガス (青い拡がり) (クレジット:愛媛大学) [詳細は図4 を参照]

概要

私たちの住む天の川銀河のような銀河は、138億年前の宇宙誕生後数億年が経過した頃に誕生しました。 そして、宇宙の年齢が 20 から 30 億歳の頃に、銀河では爆発的に星が生まれ、 その後は星を作らずに静かに進化してきたことがわかっています。 では、なぜ星の生成が止まったのか? また、星生成を止めたばかりの銀河はどこにあるのか? これらの答えを求めて私たちは 100 億光年彼方の宇宙で、これまでにない大規模な輝線銀河の探査を行いました。 そして、ついに「まさに星の生成が止まりつつある」銀河を発見することができました。 星生成が止まるタイムスケールを評価してみると、わずか数千万年であることがわかりました。 銀河の年齢は約 130 億歳ですから、それに比べたら星生成の停止は一瞬の出来事といってもよいでしょう。 今回の発見で、銀河の初期進化の全貌がようやく見えてきました。 すばる望遠鏡による広域輝線銀河探査の大きな成果です。

背景

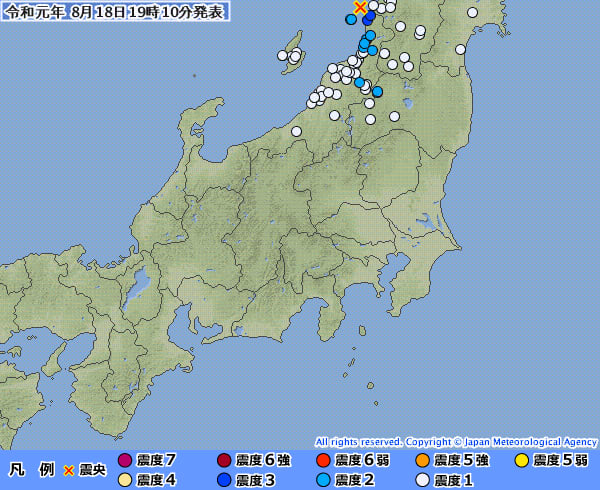

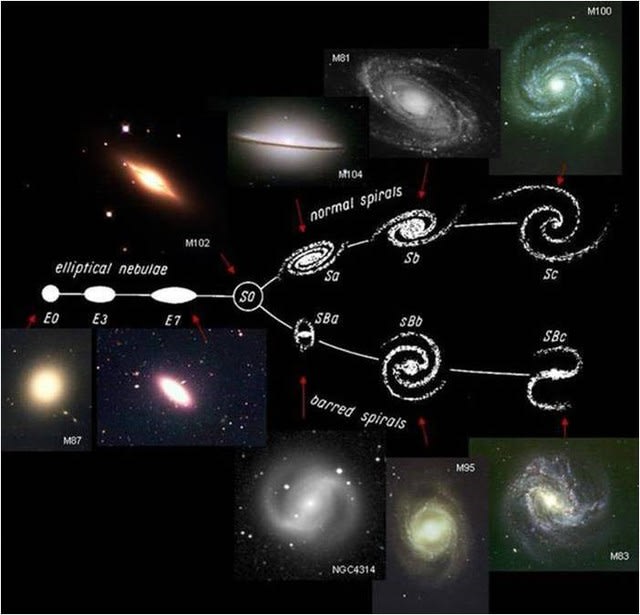

宇宙年齢が138億歳である現在の宇宙を眺めると、たくさんの美しい銀河があります(図1)。 楕円銀河や、渦巻銀河でも大きな質量(太陽の質量の数100億倍以上;太陽質量 = 2 × 1030 kg) を持つ銀河は100億年以上前に生まれた古い星々でできています。 これらの大質量銀河は、現在ではほとんど星を作ることなく、穏やかに進化しています。

これらの大質量銀河にある星々はいつ頃作られたのでしょうか? 宇宙にある多数の銀河を調べてみると、銀河は宇宙年齢が30億歳の頃までに活発に星を作っていたことがわかっています(図2)。 したがって、これらの大質量銀河でも若い頃に活発に星を作っていたと考えられています。

しかし、不思議なことに、現在の大質量銀河には 100 億年以上前に生まれた軽い星々しか残っていません。 つまり、大質量銀河は今から 100 億年前に、突然星を作らなくなったのです。 星はガスからできています。星を作る材料であるガスは 100 億年前の銀河にもあったはずです。 それにもかかわらず大質量銀河は突然星を作ることを止めたとしか考えられないのです。 この問題は『星生成抑制問題』と呼ばれ、現在、天文学の大きな謎になっています。 銀河の進化を理解するためには、どうしてもこの問題を解決する必要があります。

図1: 近傍の宇宙にある様々な形をした銀河。 図中、左側にある E0 から E7 と記された銀河は、見かけが楕円のように見えるので楕円銀河と呼ばれています。 その右側には渦巻銀河が示されていますが、円盤部に棒状の構造があるかどうかで、二つの系列に分かれています。 楕円銀河と渦巻銀河の中間に位置する S0銀河は、円盤構造はあるものの、渦巻がない銀河です。 (クレジット:愛媛大学)

図2 宇宙における星生成の歴史の概略図。(クレジット:愛媛大学)

100 億光年彼方の宇宙を調べると、多くの銀河は活発に星を作っています。 しかし、なかには星を作るのを止めた銀河もあります。 問題なのは、星を作るのを止めつつある銀河が観測されないことです。 なぜ、星を作るのを止めるのか? この問題を解決するには、星を作るのを止めつつある銀河を実際に見つけて、 その銀河で何が起こっているのかを明らかにする必要があるのです。 今回私たちは、すばる望遠鏡を使って約 100 億年前の銀河の大規模探査を行う中で、まさに “星を作ることを止めつつある銀河”をとらえることに世界で初めて成功しました。

研究成果

私たちはハッブル宇宙望遠鏡の基幹プログラム“宇宙進化サーベイ”、「コスモス・プロジェクト」の一環として、 すばる望遠鏡の主焦点カメラ、スプリーム・カムを用いた撮像サーベイ観測を行ってきました。 このプロジェクトで選んだ天域は“ろくぶんぎ座”の方向にある2平方度(1.4°×1.4°)の広さの天域です (以下では「コスモス天域」と呼びます;補遺1参照)。

遠方の銀河を探査するためには、いくつかの光学フィルター(ある波長帯の光だけ透過して撮像するための装置: 補遺2参照)を組み合わせて撮像観測を行います。 私たちの「コスモス天域」の撮像観測では 6 枚の広帯域フィルター、2 枚の狭帯域フィルターに加え、 世界ではほとんど使われていない中帯域フィルター(カバーする波長帯の帯域幅が広帯域と狭帯域の中間的なフィルター) を 12 枚も使用しました。 合計 20 枚のフィルターを使うのでコスモス 20 プロジェクトと呼ばれています。

激しい勢いで星を作っている銀河は、質量の大きな星から放射される強烈な紫外線で電離され、 特徴的なスペクトル線(輝線)を放射します。 遠方の銀河の場合、水素原子の放射するライマンα輝線(補遺3)が特に強いので、探査する時の良い目印になります。 このような銀河はライマンα輝線銀河と呼ばれます。 今までの探査では、ライマンα輝線を効率よく検出するために、狭帯域フィルターが使われてきました(補遺2参照)。 狭帯域フィルターを用いるとライマンα輝線銀河を効率よく検出できますが、フィルターの帯域幅が狭いので、 広い体積を調べることができないというディメリットがあります。

広い体積を調べることはとても重要です。なぜなら、今まで知られていなかった銀河が見つかる可能性があるからです。 遠方の宇宙に、どんな銀河があるのか? 実際のところ、予測不能なことが多いものです。

そこで私たちは、通常のライマンα輝線銀河よりはるかに明るい銀河があるかもしれないと考え、 「コスモス天域」で広域探査をすることにしたのです。 その際用いたのが上述の 12 枚の中帯域フィルターです。 これらのフィルターは波長では 0.427 ミクロンから 0.827 ミクロンをカバーし、 ライマンα輝線銀河の距離に換算すると 112 億光年から 128 億光年を一挙にカバーします(図3)。 「コスモス天域」の広さは 2 平方度もあるので(補遺1参照)、 今までにないライマンα輝線銀河の広域探査が実現しました。

図3:コスモス 20 プロジェクトの 12 枚の中帯域フィルターによる広域探査でライマンα輝線銀河を探査した領域。 この図に示されている各中帯域フィルターの画像は観測で実際に得られた画像です。 1 立方億光年は 1 億光年× 1 億光年× 1 億光年の立方体の体積。 フィルターの名前 (IA427など) については、補遺2の図 A4 をご覧ください。 (クレジット:愛媛大学)

この結果、私たちの探査で、人類が今まで目にしたことのない、不思議な性質を持つ銀河が見つかりました。 ライマンα輝線銀河であることは確かなのですが、これらの銀河は次の四つの性質を示します。

(1) ライマンα輝線が異常に強い (2) 大質量銀河である(太陽の 300 億倍以上の質量) (3) 銀河にはライマンα輝線を放射する元になる大質量星が少ない (4) ライマンα輝線は銀河を取り巻くように拡がっている

私たちこれらの性質を示すライマンα輝線銀河を6個発見し、“マエストロ銀河(注1)”と名付けました(図4)。

図4:マエストロ銀河 ((注1)参照) のカラー合成画の例。 青は中帯域フィルターで観測された電離ガス(ライマンα輝線)、緑は若い星(R バンド、0.62 ミクロン(注2))、 赤は古い星(Ks バンド、2.2 ミクロン)からの光を示す。 各画像はマエストロ銀河を中心に、一辺 15 秒角×15 秒角の範囲を表示。 図中の横棒は 10 万光年に対応。上が北、右が西に対応。 (クレジット:愛媛大学)

では、なぜマエストロ銀河は不思議な銀河なのでしょうか? それは上にあげた性質のうち、(1) と (3) が矛盾するからです。 つまり、マエストロ銀河は強いライマンα輝線を示しているにもかかわらず、比較的古い年齢の星の割合が高いのです。 この性質は次の二つの可能性を示唆します。

(I) 活発な星生成が止まった直後 (II) 星生成はまだ続いているが、星生成率が急激に減少している最中

宇宙にあるほとんどの銀河は

・星生成を続けている銀河(星生成銀河) ・星生成をしていない銀河(いわゆる「パッシブ銀河」(注3))

の2種類に分類されます(補遺4参照)。しかしマエストロ銀河はこれら2種類のいずれにも該当しません。 つまり、(3) の性質から、マエストロ銀河は上記の (I) か (II) のフェーズにいる銀河です。 つまり、星生成銀河から星生成をしていない「パッシブ銀河」へと進化しつつある銀河だったのです(図5)。

図5:銀河の中にある星の総質量(星質量と呼ばれます)と星生成率(補遺4参照)の分布。 宇宙で見られる銀河のほとんどが星生成銀河(青)と星生成をしていない「パッシブ銀河(赤)」に分けられ、 その過渡期にある銀河は数が非常に少ないことが知られていました。 マエストロ銀河の星質量と星生成率はまさにこの過渡期に位置しており(黄)、 マエストロ銀河が星生成銀河から「パッシブ銀河」へ進化しつつある銀河であることがわかります。 [註] 新たに星が生まれているフェーズでは、銀河の星質量は単調増加します。 そのため、この図では右上がりの系列が見えています。これを銀河の“主系列”と呼びます。 星が作られなくなると、星生成率はゼロなので、図中では赤い部分に銀河が分布することになります。

ここで謎が一つ出てきます。 マエストロ銀河では星生成が止まりつつあり、 それまでに作られた多数の寿命の短い大質量星の個数が激減している進化段階にいます。 ライマンα輝線は水素原子が電離されているガスの中で放射されます。 この電離ガスを作る主たる要因は大質量星の放射する電離紫外線です。 つまり、強いライマンα輝線は本来なら大質量星がたくさんあることを意味します。 ところが、マエストロ銀河には肝心の大質量星が少ないのです。 それにもかかわらず、なぜライマンα輝線が異常に強いのか? これは大問題です。

解決の糸口はマエストロ銀河の性質の一つである (4) です。 つまり、ライマンα輝線が銀河本体を取り囲むように拡がっていることです(図4 参照)。 星生成が終わりつつあるということは、 それまでに作られた多数の大質量星が既に超新星爆発を起こして死んでいることを意味します。 超新星爆発は莫大なエネルギーを放出するので、多数の超新星爆発が起こると相乗効果で爆風波となり、 銀河本体から風が吹き出すように逃げています。 スーパーウインド(あるいは銀河風)と呼ばれる現象です。 スーパーウインドは銀河の中にあったガスを銀河の外に押し出しますが、 その時の衝撃で水素ガスは電離されてライマンα輝線を放射します。 これにより、マエストロ銀河の外側でライマンα輝線が強く見えることを説明することができます。 一方、スーパーウインドは星の材料であるガスを銀河の外に吹き飛ばすので、 銀河の中には星の材料となるガスがなくなり星生成が止まります。 このようにスーパーウインド説を採用すると、マエストロ銀河の性質を自然に説明することができます(図6)。