① "" アルマ望遠鏡、39個の「見えない銀河」を捉える - 宇宙進化理論に謎を突きつける楕円銀河の祖先たち””

2019.08.08

)

)

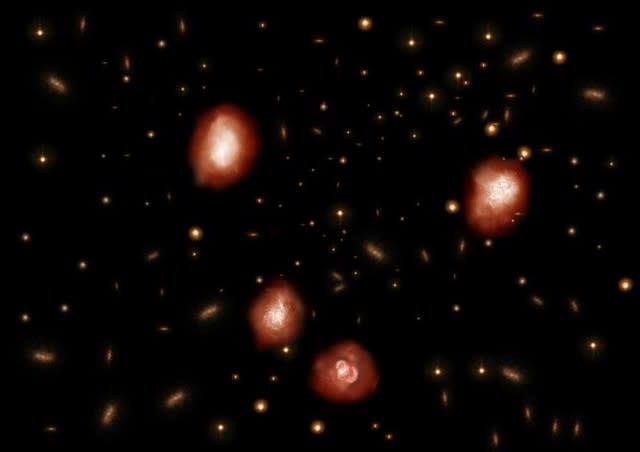

今回観測をした領域のハッブル宇宙望遠鏡による画像(左)と、アルマ望遠鏡により観測された巨大星形成銀河の画像(右)。

サブミリ波では明るく輝いていますが、可視光で最も感度の高いハッブル宇宙望遠鏡による観測では全くなにも写っていないことがわかります。 クレジット:東京大学/CEA/国立天文台

天文学者たちは、これまでに様々な望遠鏡を使って遠く、すなわち過去の宇宙を観測し、生まれたての銀河や活発に星を生み出す銀河を発見してきました。なかでも、NASAのハッブル宇宙望遠鏡 [1] ハッブル宇宙望遠鏡は、主に可視光から波長1.6ミクロンまでの近赤外線を宇宙から観測しています。

はこの分野で中心的な役割を果たしてきました。宇宙から観測することで得られるシャープな画像には、おびただしい数の銀河の姿が写し出されており、私たちの宇宙観を一変させたといっても過言ではありません。

しかし、ハッブル宇宙望遠鏡がどんな銀河でも撮影できるわけではありません。ハッブル宇宙望遠鏡が捉える可視光と近赤外線では、大量の塵(ちり)を含む銀河の場合、星からの光が塵によってさえぎられるため、より波長の長い赤外線のほうが銀河から放出されやすくなります。さらに、宇宙の膨張によって光の波長が引き伸ばされるため、過去の宇宙に存在する、こうした天体を捉えるには赤外線よりさらに長い波長のサブミリ波を観測する必要があります。

今回、東京大学/国立天文台のワン・タオ 特任研究員らの研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡が精力的に観測したCANDELS領域 [2] CANDELS(Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey)領域は、ろ座、ろくぶんぎ座、くじら座の中に含まれる3つの領域の総称です。銀河の進化を明らかにすることを目指し、ハッブル宇宙望遠鏡で非常に長い時間をかけてこれらの領域の観測が行われました。

の中から、ハッブル宇宙望遠鏡の画像には写っていないがスピッツァー宇宙望遠鏡 [3] スピッツァー宇宙望遠鏡は、主に波長3.5ミクロンから24ミクロンまでの中間赤外線を宇宙から観測しています。

の画像には写っている天体を63個選び出し、アルマ望遠鏡でサブミリ波による詳細な観測を行いました。スピッツァー宇宙望遠鏡は遠方天体の観測に威力を発揮しますが、解像度が低く、その天体の正体は明らかになっていませんでした。一方アルマ望遠鏡によるサブミリ波の観測は、星からの光を遮る塵を捉え、その中で活発に星を作っているかどうかを調べることに適しています。

アルマ望遠鏡による観測の結果、63個のターゲット天体のうち39個からサブミリ波を検出しました。アルマ望遠鏡の高い解像度と得られたサブミリ波の強度から、この39個はいずれも星を活発に作る巨大銀河(巨大星形成銀河)であり、しかも110億年以上遡った過去の宇宙に存在していることが明らかになりました。その質量は太陽数百億個分から一千億個分に及びます。これは私たちが住む天の川銀河とほぼ同等かやや小さい程度ですが、110億年以上昔の宇宙では巨大な銀河といえます。さらに、赤外線とサブミリ波の明るさを総合すると、これらの銀河では天の川銀河の100倍のペースで活発に星が生まれていることも明らかになりました。

アルマ望遠鏡で観測された、110億年以上過去の宇宙に存在する巨大星形成銀河の想像図(図中にある4つの大きい銀河)。多量の塵(ちり)を含み、その中で爆発的に星が生み出されており、やがて巨大楕円銀河へと進化していくことが予想されます。 Credit: 国立天文台

天の川銀河の1000倍ものペースで星を生み出す「モンスター銀河」もこれまでに発見されていますが、その数はあまり多くありませんでした。ところが今回発見された銀河は、その検出割合から研究チームが推測したところ、空の1平方度に530個も含まれることが分かったのです [4] 1平方度は、1辺が1度角の正方形の面積に相当します。満月の大きさは約0.2平方度です。したがって、満月ほどの大きさの領域を同様にアルマ望遠鏡で観測すると、今回発見した「見えない銀河」が約100個存在していることが予想されます。

。これは、モンスター銀河の100倍もの数に相当し、この時代に存在した巨大星形成銀河の大多数は今回観測されたような「ハッブル宇宙望遠鏡では見えない銀河」であると考えられます。この示唆は、アルマ望遠鏡を使った銀河探査での近年の発見 [5] アルマ望遠鏡で、数10平方分という狭い領域をくまなく観測して銀河を探したところ、「ハッブル宇宙望遠鏡では見えない」銀河を複数検出したとする研究成果を、本研究グループが2018年と2019年に相次いで発表しています(Franco, M., 王涛、 ほか Astronomy and Astrophysics, 620, A127、および、山口裕貴、河野孝太郎、王涛、ほか Astrophysical Journal, 878,73)。狭い範囲の観測でも、そうした銀河が複数発見されるということは、そうした銀河が実は多いということを示唆しています。

とも整合するものです。

110億年前に活発に星を生み出していたたくさんの銀河は、その後どのような姿に進化するのでしょうか。 研究チームは、これらの銀河は現在の宇宙に存在する巨大楕円銀河の祖先であろうと考えています。巨大楕円銀河は、多くの銀河の集団(銀河団)の中心に位置する天体で、太陽数兆個分の質量を持つ「銀河の王様」ともいうべき巨大な天体です。

しかし、今回の研究によって一つの大きな謎が生まれました。110億年以上昔の宇宙で、活発に星を生み出す巨大銀河がこれほど数多く存在することは、これまで理論的にはまったく予測されていなかったのです。銀河の誕生と成長の様子を説明するいろいろな理論モデルやシミュレーションでは、これほど多くの巨大銀河を作ることはできません。さらに、広く受け入れられているダークマター(暗黒物質)によって宇宙の構造が形成されるという理論モデルでも、これほどの多くの巨大天体を作ることができません。

「今回のアルマ望遠鏡の成果は、宇宙や銀河の進化に関する私たちの理解に挑戦状をたたきつけたといってもいいでしょう。銀河の進化を包括的に理解するためには、巨大楕円銀河の成り立ちを考えることが欠かせません。アルマ望遠鏡を駆使した更なる詳細観測に加え、近未来に打ち上げが期待されるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 [6] ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、波長24ミクロンまでの中間赤外線において感度と解像度の高い観測を行うNASAの計画です。2021年の打ち上げが予定されています。

や宇宙赤外線望遠鏡スピカ [7] 宇宙赤外線望遠鏡スピカは、冷却した望遠鏡を宇宙空間に打ち上げることで、波長350ミクロンまでの中間赤外線および遠赤外線での高感度な観測を行う、欧州宇宙機関(ESA)および宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA/ISAS)が主導する計画です。2030年頃の打ち上げを目指して検討が行われています。

による観測で、この謎に挑みたいと考えています。」と、ワン氏はコメントしています。

論文・研究チーム この観測成果は、T Wang et al. “A dominant population of optically-invisible massive galaxies in the early Universe” として、科学誌「ネイチャー」オンライン版に2019年8月7日付(日本時間8月8日付)で掲載されます。

この研究を行った研究チームのメンバーは以下の通りです、 T. Wang (東京大学/CNRS/国立天文台), C. Schreiber (Leiden University), D. Elbaz (CNRS), 吉村勇紀 (東京大学), 河野孝太郎 (東京大学), X. Shu (Anhui Normal University), Y. Yamaguchi (東京大学), M. Pannella (Ludwig-Maximilians-Universitat,), M. Franco (CNRS), J. Huang (National Astronomical Observatories of China), C.-F. Lim (Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics) and W.-H. Wang (Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics)

この研究は、国立天文台ALMA共同科学研究事業2017-06B、日本学術振興会科学研究費補助金(No. JP17H06130)、European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement No. 312725 (ASTRODEEP)、NSFC 11573001, and National Basic Research Program 2015CB857005、Ministry of Science and Technology of Taiwan Grant 105-2112-M-001-029-MY3の支援を受けています。

| [1] | ↑ | ハッブル宇宙望遠鏡は、主に可視光から波長1.6ミクロンまでの近赤外線を宇宙から観測しています。 |

| [2] | ↑ | CANDELS(Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey)領域は、ろ座、ろくぶんぎ座、くじら座の中に含まれる3つの領域の総称です。銀河の進化を明らかにすることを目指し、ハッブル宇宙望遠鏡で非常に長い時間をかけてこれらの領域の観測が行われました。 |

| [3] | ↑ | スピッツァー宇宙望遠鏡は、主に波長3.5ミクロンから24ミクロンまでの中間赤外線を宇宙から観測しています。 |

| [4] | ↑ | 1平方度は、1辺が1度角の正方形の面積に相当します。満月の大きさは約0.2平方度です。したがって、満月ほどの大きさの領域を同様にアルマ望遠鏡で観測すると、今回発見した「見えない銀河」が約100個存在していることが予想されます。 |

| [5] | ↑ | アルマ望遠鏡で、数10平方分という狭い領域をくまなく観測して銀河を探したところ、「ハッブル宇宙望遠鏡では見えない」銀河を複数検出したとする研究成果を、本研究グループが2018年と2019年に相次いで発表しています(Franco, M., 王涛、 ほか Astronomy and Astrophysics, 620, A127、および、山口裕貴、河野孝太郎、王涛、ほか Astrophysical Journal, 878,73)。狭い範囲の観測でも、そうした銀河が複数発見されるということは、そうした銀河が実は多いということを示唆しています。 |

| [6] | ↑ | ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、波長24ミクロンまでの中間赤外線において感度と解像度の高い観測を行うNASAの計画です。2021年の打ち上げが予定されています。 |

| [7] | ↑ | 宇宙赤外線望遠鏡スピカは、冷却した望遠鏡を宇宙空間に打ち上げることで、波長350ミクロンまでの中間赤外線および遠赤外線での高感度な観測を行う、欧州宇宙機関(ESA)および宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA/ISAS)が主導する計画です。2030年頃の打ち上げを目指して検討が行われています。 |