訪問日 令和元年6月6日

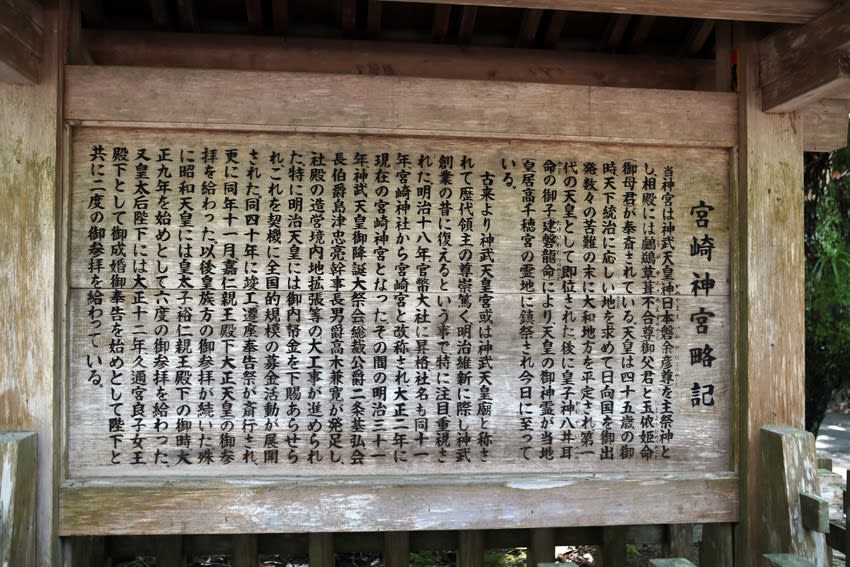

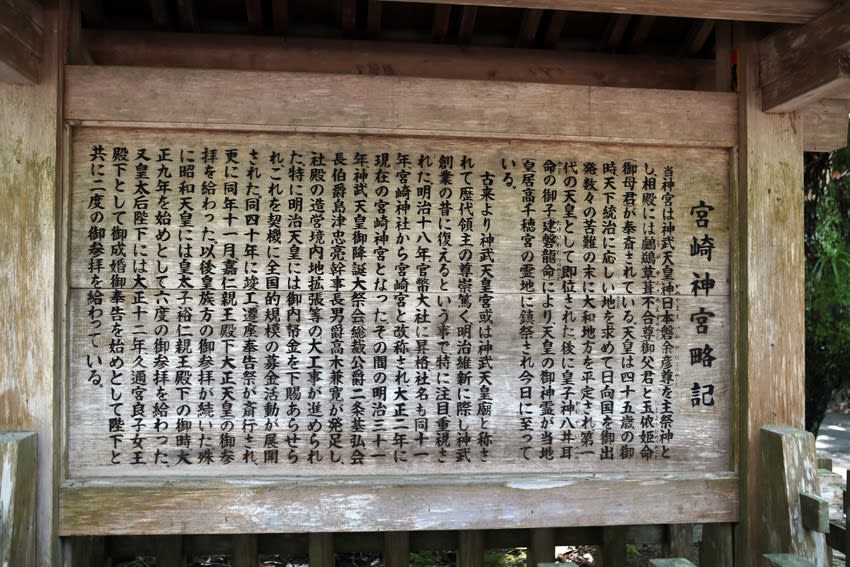

宮崎神宮

初めて参拝するため勝手が分からず、駐車場探しから始まった

鳥居

祓所

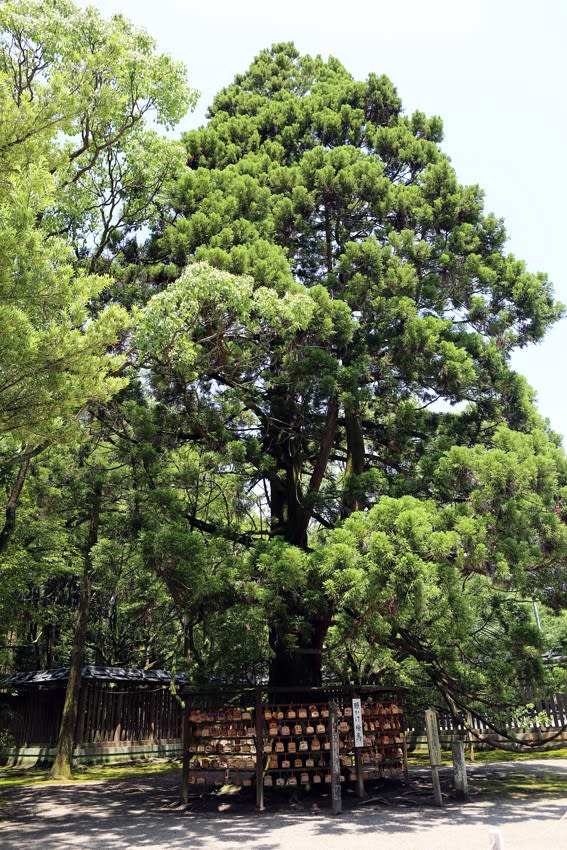

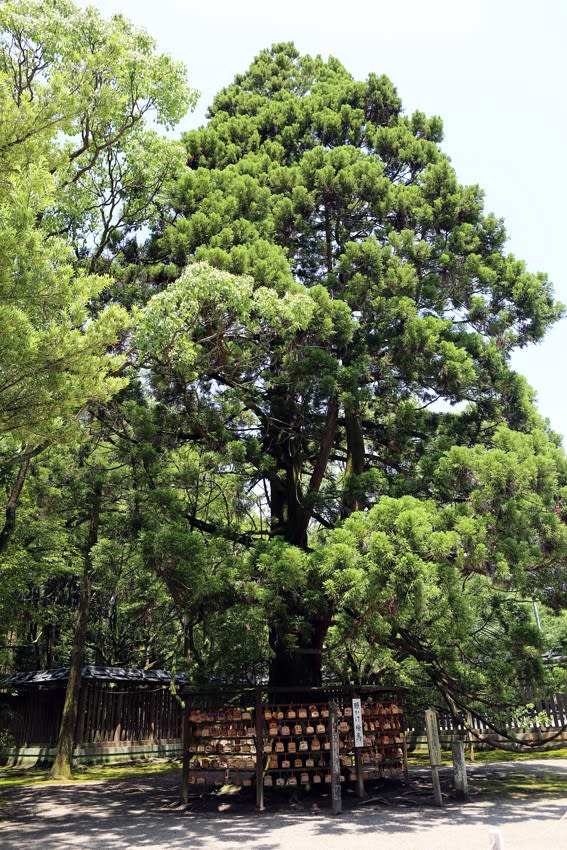

東伏見宮依仁親王殿下 御手植 杉・願掛け絵馬

手水舎

神門

菊花紋章が光り輝いている

神社には巫女の姿がよく似合う

拝所

古くは、「神武天皇宮(社)」、「神武天皇御廟」などと称された。明治6年(1873年)に「宮崎神社」と改称し、更に同11年「宮崎宮」と改称

大正2年(1913年)に神宮号が許可されて現社名となった

主祭神は、神日本磐余彦尊(かむやまといわれびこ の みこと、のちの神武天皇(初代天皇))

父神鸕鷀草葺不合尊と母神玉依姫命の2柱を配祀する

神殿(本殿)<国登録有形文化財>

本殿は方3間の切妻造妻入

前面に桁行4間の両下造の渡殿が接し、正面7間側面4間の幣殿に続く

参拝を終え、拝所から神門に移動する

神門から鳥居へ

古代船 おきよ丸

古事記や日本書紀にも登場する神武天皇にゆかりの ある古代船

神話ではこのおきよ丸で神武天皇が日向から大和へ出航されたと云われている(神武東征)

出航に備えていた折に急遽天候が回復し、予定を早め寝ていた村人を「起きよ!」と起こし廻った様からこの名が付いたという

撮影 令和元年6月6日

宮崎神宮

初めて参拝するため勝手が分からず、駐車場探しから始まった

鳥居

祓所

東伏見宮依仁親王殿下 御手植 杉・願掛け絵馬

手水舎

神門

菊花紋章が光り輝いている

神社には巫女の姿がよく似合う

拝所

古くは、「神武天皇宮(社)」、「神武天皇御廟」などと称された。明治6年(1873年)に「宮崎神社」と改称し、更に同11年「宮崎宮」と改称

大正2年(1913年)に神宮号が許可されて現社名となった

主祭神は、神日本磐余彦尊(かむやまといわれびこ の みこと、のちの神武天皇(初代天皇))

父神鸕鷀草葺不合尊と母神玉依姫命の2柱を配祀する

神殿(本殿)<国登録有形文化財>

本殿は方3間の切妻造妻入

前面に桁行4間の両下造の渡殿が接し、正面7間側面4間の幣殿に続く

参拝を終え、拝所から神門に移動する

神門から鳥居へ

古代船 おきよ丸

古事記や日本書紀にも登場する神武天皇にゆかりの ある古代船

神話ではこのおきよ丸で神武天皇が日向から大和へ出航されたと云われている(神武東征)

出航に備えていた折に急遽天候が回復し、予定を早め寝ていた村人を「起きよ!」と起こし廻った様からこの名が付いたという

撮影 令和元年6月6日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます