1日目に「手酛作業」を行い、

2日目の、12月14日(木)

半切りに入った蒸米と麹を

蕪櫂かぶらがい という道具を使い、

すり潰す作業を行いました(山卸し、又は酛すり)

酒母を作る方法で、

もっとも昔から行われている生酛

予定の状態になるまで摺り潰す為、

なかなかの重労働…。

「あぁ、子供の頃が懐かしい」と

主人のお父さん。

蔵人が「もと摺り唄」を唄いながら、

山卸し作業をされているのを、よく見ていたそうで、

その時代は「半切り酛」と言われていたそうです。

現在では、日本酒の大半が速醸系の酒母で

造られていますが、

古くから伝わる「山廃酛」「生酛」の

生酛系酒母は、時間も根気も体力もより必要なのです。

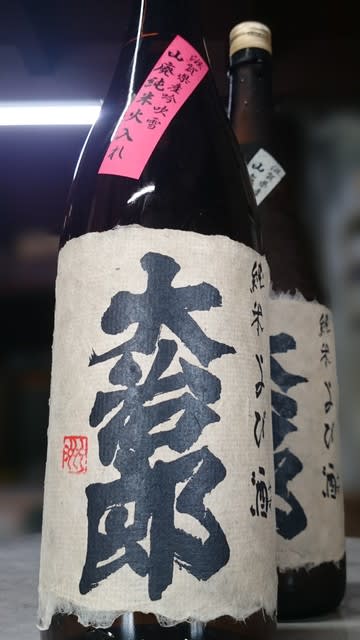

「山廃」仕込みの様子&お酒

きもと仕込みの様子&お酒

自然環境下で、

時間をかけて管理・お世話をしていく生酛仕込みのお酒。

経過を、また報告出来ればと思っています ^^)

※ 日本酒関連の文献を調べてみると

「生酛」は江戸時代初期

「生酛」の製法を発展させた

「山卸し廃止酛」=「山廃」は明治時代から伝わる

製法だと書かれていました。

その製法を、現在も行い

初代、2代目…と弊社でも行われていた

「山卸し作業」もまた、思い浮かびます