「平和ジャーナリズム」、「平和月間」である八月も終わりとなりました。足達太郎・小塩海平・藤原辰史共著の「農学と戦争」で締めたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

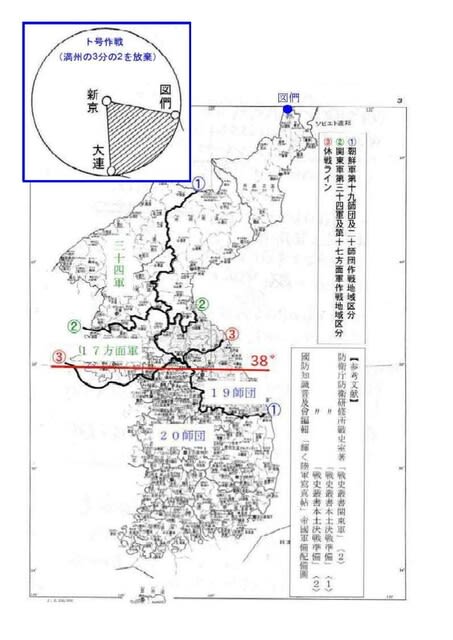

関東軍「ト号作戦」は1945年5月頃からと鈴木共明氏が記述しています。

「農学と戦争」にも報国農場で渡満した記述があったことを思い出して読み直しました。

第二次隊は、学生のほかに「常盤松開拓団」の先発隊20名がいました。王希奇展を催行した長野県満蒙開拓平和記念館に、最後に渡満した開拓団はどこだったかと電話をしました。調べてから「常盤松開拓団」だったと回答がありました。

「八期生の満州渡航」、「ソ連の参戦」、「農場からの脱出」、「しのびよる冬と死の影」、「逃避行」、「三次隊の運命と太田の死」、「生還学生と東京農大の戦後」、「慰霊と贖罪」。「新学科の設立」を抜粋します。少し長くなりましたが、足達太郎・小塩海平・藤原辰史の共著者三人の想いを込めました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八期生の満州渡航

(前略)その後、遠隔地で入学式に参加できなかったものや追加合格者など一四名が二次隊として六月上旬に出発した。

一次隊と二次隊の出発のあいだには、東京農大にとって大きなできごとがあった。五月二五日の東京(山の手)大空襲によって常磐松校舎が焼失したのである。そんなこともあり、二次隊の参加者は東京ではなく、大陸への出港地である敦賀に集合して出発することになった。 (【注】大学校舎は常盤松にあったので「常盤松開拓団」となった。)

この二次隊は、学生のほかに常磐松開拓団の先発隊約二〇名をともなっていた。かれらは東京都からの集団移民で、おもに空襲で被災した人たちである。農大の湖北報国農場内に入植することがきまっていた。常磐松開拓団が成立した事情や背景について、くわしい資料はのこっていない。(略)

太田のいう「大学村」構想がどのような経緯で立案されたのか、くわしい記録はのこっていない。(【注】太田正充は愛知県生まれ、1919年東京農大予科に入学、1924年農大本科卒業。1931年国士舘高等拓殖学校に赴任。1937年長野県更級農業拓殖学校に赴任。1941年東京農大助教授として招聘される。)

ただ、東京都からの要望という記述がここにあることからみて、国策の一環だったとかんがえるのが妥当だろう。

そんななか、一連の農大の満洲渡航団としてさらに三次隊が結成された。といっても、農大生は追加募集で入学した一年生二名と前年度に先遣隊として参加した六期生一名のみで、あとは常磐松開拓団の入植者たちである。入植者は八世帯ほどの家族と単身者があわせて三〇名あまりいた。太田はこの隊を引率するとともに、自身の家族をともなっていた。妻と四人の子供である。大学村構想を実現するため、家族とともに満洲に骨をうめる覚悟だったと思われる。

三次隊は六月二十六日に東京を出発した。しかしその行程は困難をきわめた。いまからみれば、そもそも一九四五年六月という時期に、こうした渡航をくわだてたこと自体無謀である。敦賀からの出港を一行がまつあいだ、空襲にみまわれた。そこで急違、出港地を舞鶴に変更したのだが、そこでのりこんだ船も港内で機雷にふれて座礁した。こうした混乱のなか、太田は農大の佐藤寛次学長に連絡をとった。渡航の可否について大学トップめ指示をあおいだのである。そのときの佐藤学長の返答は、太田の判断にまかせる、というものだった。最終的に太田は渡航継続と判断した。

敦賀にもどった三次隊の一行は、八月三日に出港した。現在の北朝鮮の元山に上陸し、鉄道で羅南、図們をへて、北満への玄関口である牡丹江の駅に到着したのは深夜だった。雨のなか、市内にある開拓会館に宿をとったのは八月九日の午前一時だった。

そのとき、牡丹江市内に空襲警報が発令された。そのころ内地では、アメリカによる空襲がほとんど日常茶飯事となっていた。 牡丹江に到着したばかりの一行のなかには、アメリカ軍の空襲がここにもきたのかと思ったものもいたが、もちろんありえないことである。

この空襲はソ連軍によるものだった。日本の命運を決定づける歴史上のできごととなったソ連の対日侵攻が、まさにこのときはじまったのである。

翌朝から太田は湖叱農場との連絡に奔走した。ソ連が侵攻してくれば農場の学生たちの身の上に何がおこるか、太田であれば容易に想像できただろう。しかし牡丹江から先は鉄道が完全に途絶していた。

ソ連の参戦

当時、日本とソ連は日ソ中立条約を締結していた。ヨーロッパ戦線が終局をむかえ、国際情勢が急速に変化するなか、 一九四五年二月にアメリカとソ連はヤルタ協定を秘密裏にむすんだ。協定では、日露戦争でうしなった領土の回復などをみとめることを条件に、ソ連が対日参戦することがとりきめられていた。四月五日には、ソ連政府が翌年に期限となる中立条約を延長しないと日本政府に通告した。

日本側も政府部内でソ連のうごきを予測し、対抗策が議論されていた。しかし、ソ連軍の攻勢はもっと先だろうという見かたが主流であった。いっぽう、ソ連が当初の計画よりも進攻をはやめることにしたのは、アメリカによる原子爆弾の開発を察知したからだといわれている。第二次大戦後の国際政治で優位にたちたい思惑があったからである。よく知られているとおり、原子爆弾が広島に投下されたのは八月六日だった。長崎には八月九日午前十一時。ソ連が日本に宣戦布告をしてからちょうど十二時間後のことであった。

ソ連が一方的に条約を破棄して侵攻したことについては、批判的な見かたがある。しかし一九四一年の時点で、日本軍が関東軍特種演習とよばれる大規模な軍事演習を北満で実施したことによって、日ソ中立条約は事実上破棄されたものとソ連側は主張している。実際これは単なる軍事演習ではなく、対ソ開戦を見すえた日本の軍備増強政策だった。

ソ連参戦の直接.間接の影響によって死亡した日本人は、兵士と一般人をあわせて四〇万~五〇万人と見つもられる。これは広島・長崎への原爆投下による死亡者の総計(約二〇万人)よりも多い。

太田たちの一行が牡丹江で足どめをべっていたころ、湖北農場では三年生の岸本嘉春が、中国人雇用者たちからの知らせをきいていた。「考毛子(ロシア人)がたくさん攻めてきた。大砲をどんどんうっている」という。岸本にとっては、にわかには信じがたいことであった。だがそのうちに、近隣の開拓村から、「即刻東安方面へひきあげよ」という伝令がとどいた。、農場には学生以外に教職員はだれもいなかった。副農場長の佐久本嗣秀は出産する妻のつきそいで東安の病院にいた。学生も上級生は病気療養などで不在のものが多く、のこったなかで最上級の岸本がリーダー役をつとめるしかなかった。

岸本は数名の二年生を偵察にだした。馬にのって町の様子を見にいった学生は、警察署や鉄道警備隊がすでにもぬけの殻であることを確認した。周辺の日本人開拓団入植者たちは、混乱のなか避難準備をすすめていた。

翌朝、岸本は未明のできごとを一年生につたえた。しかし、かれらの反応はにぶかった。ソ連が攻撃してくるなどとは、とても信じられなかったからだ。そうこうしているうちに、飛行機が一機とんできて、農場の上空を旋回した。ソ連軍の偵察機だった。

農場からの脱出

上級生による相談の結果、岸本ひとりがのこって、あとは全員農場から退避することにきまった。

岸本がのこったのは、農場を放棄したとみなされたくないという責任者としての思いからだったといつ。

農場を脱出してゆく学生たちの姿が、岸本の視野からきえたまさにそのとき、手に鎌をもった男たちがあらわれた。日本人の農場とみて略奪にきたのだ。岸本が鍬の柄の棒をふりまわして応戦すると、賊は去っていった。だが張老人からは、「とりにくるものには勝手にとらせないと、命をとられるぞ」とたしなめられた。

満蒙開拓移民政策は、もとより無人地帯に日本人を入植させたのではなかった。湿地だった湖北農場などはむしろ例外的で、多くの場合、もともと現地にすんでいた農民から関東軍の武力にものをいわせて土地をとりあげたのだった。満洲国政府からの配給物資は、満人は日本人よりも量がすくなかった。開拓村で小作人としてやとった現地人や苦力たちと、賃金や収穫物の配分をめぐつてトラブルになるケースも多かった。ソ連参戦後に満洲各地でおこった日本人に対する襲撃や虐殺事件の背景には、こうした差別的待遇や感情的対立があったのである。

張老人が馬小屋のなかにかくれ家をつくってくれたので、岸本はその後数日間、暴徒による襲撃や略奪をやりすごすことができた。しかしやがて、張老人に「ここからはなれてほしい」と懇願された。日本人をかくまっていることがわかれば、自分もソ連兵に殺されるというのだ。

普段から信頼のおける張老人のいうことである。日本は軍も警察もこの地域を放棄したのだと岸本は確信した。そこで岸本は、農場の宿舎に一棟一棟火をつけてまわった。もえおちる宿舎を岸本はしばらく呆然と見つめていたが、やがていずこともなく姿をけした。

農大生たちが湖北農場から脱出を開始したのは、八月一〇日の正午であつ(このとき農場にいたのは一年生七八名、二年生四名、三年生一名のあわせて八三名である。このうち、二年生一名と一年生二名が現地雇用人一名をともない、二台の馬車に三日分の食料をつんで先に出発した。二時間後、岸本以外の学生全員が農場を脱出した。常磐松開拓団の人たちもこれにつきしたがった。このほかに、湖北の診療所で療養中だった一年生六名と二年生二名はそのまま脱出した。鉄道は途絶していたため、いずれも徒歩で省都の東安(現・密山市)をめざした。

食料をつんだ先発隊は、東安の手前の楊崗(やんがん)で本隊とおちあう予定だった。ところが本隊はなかなかあらわれない。ここで湖北の診療所から脱出してきた学生と合流した。なおも本隊をまったが、混乱する避難民のなかでしびれをきらした学生たちは、先にいくことにきめた。

東安付近までくると、町から逆行してくる避難民とであった。ソ連軍の爆撃のため、市内にははいれないという。

その東安には、副農場長の佐久本と数名の農大生がいた。佐久本は妻・朝子の出産にたちあうため、学生たちは病気治療のため逗留していたところで、ソ連参戦にでくわしたのである。東安駅にあつまった避難民たちのなかで、かれらは病人とそのつきそいということで、避難列車にのせてもらえることになった。

八月一〇日の朝、生後四日目の乳児をかかえた佐久本夫妻と農大生三名は東安駅からでる最後の避難列車にのりこんだ。発車合図の汽笛がなったその瞬間、爆発がおこった。機関車と前方の車両が大破し、多数の死傷者がでた。佐久本たちは、列車の後方に連結されていた無蓋貨車(屋根のない貨車)にのっていたため無事だだった(爆発は、駅に備蓄されていた弾薬を日本軍が爆破したものといわれ、のちに東安(密山駅)爆破事件として知られることになった。

逃避行

そのころ本隊は、楊崗まできていた。しかし、そこでおちあうはずの先発隊が見あたらない。あてにしていた食料もなく、途方にくれていると、東安で避難列車にのりそこねて湖北にもどろうとしていた学生と出あった。

東安が炎上していることを知った本隊の学生たちは、西北西の方角にある勃利へむかうことにした。本来なら鉄道の分岐点である林口か大都市の牡丹江をめざすべきだが、最短ルートをとるとソ連との国境付近をとおらなければならない。勃利には日本軍が多数集結しているという情報もあった。東安から勃利までは約一〇〇キロメートル。徒歩で三、四日はかかる行程である。じつはそのとき、先発隊も勃利にむかっていた。かれらも本隊とおなじ理由でそのルートをとったのだった。皮肉にも、空腹をかかえた本隊のすぐ先を、荷馬車に食糧をつんだ先発隊がすすんでいたのである。

街道ぞいの日本人開拓村は、ほとんどが略奪されたあとだった。本隊の学生たちは、荒らされた空き家にもぐりこみ、たべものをあさったり、仮眠をとったりしながら夜どおしあるきつづけた。

ようやく到着した勃利には、たしかに日本軍がいた。しかし市街戦のまっただなかである。先発隊に湖北診療所からの脱出組をくわえた八名の学生は、なぜかここで日本軍の現地部隊に編入されてしまう。混乱のなかで、「若い者は全員集合」ということになったらしい。

農大生にせよ、開拓団員にせよ、ソ連軍の進攻からのがれてきた日本人避難民のほとんどは、日本軍のもとへいけばたすかるとかんがえていた。しかしそれは大きなまちがいだった。そもそも当時の日本軍には、自国民を保護するという発想がなかった。むしろ、東安駅爆破事件でみられたように、作戦上の都合により一般人を殺傷することさえいとわなかったのである。

作戦上の都合により一般人を殺傷することさえいとわなかったのである。

日本軍部隊について行動した先発隊と湖北脱出組の学生たちにも、過酷な運命がまちうけていた。山中でソ連軍との銃撃戦にまきこまれ、一年生二名が死亡、 一年生と二年生各一名が、それぞれ肩とふくらはぎに貫通銃創をうけて重傷をおった。

いっぽう本隊は、勃利から林口をめざした。ただし街道をゆくのは危険だった。日中はソ連機による機銃掃射があり、夜間は原住民が襲撃してくるおそれがあった。そこで学生たちは、山中をあるくことにした。標高一〇〇〇メートルにみたない低山地だが、モミやカラマツなどの巨木が密生していた。携行食料はなく、木の実や草の葉など何でも口にした。

山中ではあちこちで行きだおれた開拓民の死体をみた。首に細ひもがまきつき、喉もとにくいこんだ幼児の死体もあった。絶望的な逃避行のなかで、親がわが子に手をかけたのだろう。このときに農大生たちがみたものは、のちにあきらかとなる歴史的な悲劇の一端であった。

農大生たちはこの時点ではまだ余力があったが、絶望的であることにかわりはなかった。めざしている林口もソ連軍の手におちたという。こうなったら、牡丹江をめざすしかない。林口から牡丹江までは直線距離で一〇〇キロメートル。迂回して山中をいけば道のりはその倍ちかくになるだろう。だがほかに選択の余地はなかった。隊伍がばらけてきて、集団からはぐれる学生もでてきた。

何日たったのだろう。場所は横道河子のちかくと思われる山中である。一行が雨やどりをしていた木こり小屋をでたところで、軍服を着た日本軍の少尉と出あった。かれは降伏勧告使で、山中にいる日本兵や避難民にソ連軍に投降するようよびかける役割をになってあるいているのだった。日付をきくと九月七日だという。このとき、学生たちは戦争がおわったことをはじめて知った。敗戦のショックというものはほとんどなく、安堵感のほうがはるかに大きかった。本隊ではこれまでに学生二名が死亡していた。ひとりは戦闘にまきこまれて被弾、もうひとりは衰弱死だった。

先発隊のほうでは、学生たちと同行していた日本軍部隊が武装解除をうけた。しかし、投降するにあたってはすこし躊躇した。日本陸軍の行動規範をしめした「戦陣訓」のなかに、「生きて虜囚の辱を受けず」という一節があった。これは「捕虜になるより自決せよ」という意味であるとされ、学生たちはこのおしえを軍事教練でたたきこまれていた。しかしさすがにこれを実行するものはいなかった。

満洲でこれを実行したのは、軍人よりもむしろ開拓民たちだった。たとえば、農大生たちの避難経路にほどちかい林口県麻山で、全国混成の移民団だった哈達河(はるは)開拓団が戦闘にまきこまれた。日本軍が敗退したあとで、さらにソ連軍が接近してくるときき、四六五人が集団自決した(麻山事件)。投降した開拓民たちも、収容所に夜な夜なソ連兵が乱入し、女性たちが暴行をうけたことから、集団自決にいたった事例もある。一般人の集団自決といえば、沖縄戦におけるものがよく知られているが、犠牲者の数からいえば満洲のほうが圧倒的に多かった。

そのころ、ソ連軍の末端の兵士たちの規律は劣悪だった。投降した避難民たちはまず身体検査をうけるが、その際ソ連兵に腕時計や万年筆など金目のものをまきあげられるのが常だった。しかし農大生たちは高価なものなどは何ももっていなかったので、ズボンのベルトをとられるぐらいですんだ。

投降した農大生たちは、海林などいくつかの収容所をたらいまわしにされたあと、多くは牡丹江にあった収容所に収容された。先発隊と本隊、湖北や東安から脱出したものも相前後してここにたどりつき、ほぼーか月ぶりに再会することができた。

収容所を管理しているのはソ連軍である。担当の将校は末端の兵士とちがって規律をわきまえており、それほどひどいあつかいはうけなかった。とはいえ、収容所のくらしは快適なものではない。食事にはコーリヤンからつくったかたいパンと、日に茶さじ一杯の砂糖が支給された。比較的健康なものは労働にかりだされた。

そのころ、海林収容所にいた一年生の大谷春男は、所内で偶然、常磐松開拓団にいた顔見知りの少年と出あった。少年は七歳で「大仁郎」といった。母親と姉弟がいたが、山中を逃走中にみんな死んだという。大谷は不憫に思い、かれの面倒をみることにした。ところがしばらくたったある日、大谷が外出からかえると、大仁郎がいなくなっていた。見知らぬ中国人夫婦がつれていったという。大谷は撫然としたが、まわりの人びとは、「このままではあの子は死ぬばかりだ、かえってよかったじゃないか」となぐさめた。

日本人孤児を中国人が養子にひきとるという事例は数多くあった。後年大きな社会問題となる中国残留孤児である。一九八三年のこと、厚生省(現・厚生労働省)による集団訪日調査のリストのなかに「輿石大仁郎 四六歳 牡丹江」という名前があった。テレビのニュースで偶然これをみた生還学生のひとりがすぐ大谷に電話をした。大谷は厚生省に連絡をとり、出身地と年齢を手がかりに、海林収容所で生きわかれたあの「大仁郎」 であることを確信した。そして、大谷と大仁郎は三八年ぶりに感激の再会をはたすのである。なお、帰国した輿石大仁郎氏は現在、戦争の被害を語りつぐ活動への協力をおこなっている。

しのびよる冬と死の影

話を牡丹江にもどす。一九四五年九月の下旬になって、ソ連軍当局は収容者の解放をはじめた。収容者が膨大な数にふくれあがり、管理の費用と労力が手にあまるようになったのである。収容者たちは所内では出身県別に管理されていたが、農大生は二年生を中心に連絡をとりあい、 一緒に収容所をでることを仲間たちによびかけた。

九月三〇日、農大生の最初の一行が解放された。その後ひと月ほどのあいだに、七〇名ほどの学生が牡丹江収容所をでたと推定される。解放されたといっても、けっして楽になったわけではない。要するに自力で生きのびよということだ。季節はすでに一〇月、満洲のきびしい冬がちかづいていた。

収容所を解放された農大生たちは、個別あるいは数名のグループにわかれて行動した。引きあげの混乱のなかで団体行動をつづけるには限界があった。それぞれ目ざすのは南である。南には日本への船がでる葫蘆島(ころとう)という港がある。しかし、鉄道は寸断されており、そこまで直行することは不可能だった。たとえ港に到達しても、膨大な数の避難民が殺到するなかで、すぐに船にのれるという保証はなかった。農大生はハルビン・新京・奉天(現在の瀋陽)・撫順といった鉄道沿線の都市で、ほかの避難民や居留民たちとともに帰国のチャンスをうかがっていた。

ハルビンなどの大都市には、日本人居留民も多く、そのなかの一部の日本人たちによって難民救済活動がおこなわれていた。市内の学校や寺院、社宅や劇場などが避難民の収谷施設となった。しかし施設にはいれても、食料は自分で確保しなければならない。学生たちのうち健康なものは、もの売りなどをして日銭をかせいだ。

しかし多くの学生には、それができなかった。ひと月以上にわたる逃避行で衰弱していたこともある。だが、それ以前に湖北農場での劣悪な食料事情による慢性的な栄養不足が大きな要因だった。十一月になると、病気で入院していた学生のなかで死亡する者がふえていった。

死因はおもに栄養失調による衰弱死と発疹チフスだった。発疹チフスはシラミによって媒介される感染症である。発熱とともに皮膚に赤い発疹が生じ、やがて意識が混濁して死にいたる。治療には抗生物質が有効だが収容所での入手は困難である。

収容所や施設は都市にあるとはいえ、極寒となる満洲の冬を生きのびるには、農大生たちはあまりにも無防備であった。学生たちの多くが一九四五年の一一月をピークとして死亡しているのちの集計によれば、この時期に病死あるいは衰弱死した学生は、牡丹江で一〇名、ハルビンで一七名、新京で十三名、奉天で二名、撫順で五名だった(各都市の周辺もふくむ)。湖北農場を脱出した学生と牡丹江にたどりついた三次隊の学生・教職員をあわせたほぼ一〇〇名のうち、半数以上がこの時期までに死亡した。

おなじ収容所にいて、学友が衰弱して死んでゆくのを間近でみとった学生もすくなくなかった。健康なものであっても、死がごく身近なところにあることを意識せずにはいられなかっただろう。

三次隊の運命と太田の死

さて、ソ連参戦とほぽ同時に牡丹江に到着した三次隊はどうしていたのか。

太田は湖北農場にとりのこされた学生たちと連絡をとる方法をさがしていたが、どうにもならなかった。それなら牡丹江にいても仕かたがない。南方へ約三〇キロの寧安という町に満蒙開拓青少年義勇軍の訓練所があり、そこに避難することにした。太田の更級農業拓殖学校在職時からのつてがあったのかもしれない。だが訓練所におちついたのもつかの間、寧安にもソ連軍がちかづいてきた。そこでさらに南へと避難することになった。

三次隊の農大関係者には、日本からの渡航学生三名と太田とその家族あわせて六名、その後牡丹江で合流した実習学生一名のほか、一次隊で実習に参加した八期生・橋元宗昭の父・宗曽と母、二人の姉妹がいた。宗曽は副農場長である佐久本の妻・朝子の実父でもある。おそらく娘の出産に立ちあうため、家族で満洲に渡航したものと思われる。あとは約三〇名の常磐松開拓団の入植者たちだった。かれらは訓練所にいた青少年義勇軍約八〇〇名に合流する形となった。

八月十六日、太田と学生たちをふくむ義勇軍の集団は、たまたまとおりかかった日本軍将校から「停戦」ときいて、寧安へひきかえすことにした。それでもまだこの時点では、だれもが降伏による「敗戦」であることを認識していなかった。そうこうするうちに、後方からきたソ連軍部隊とのあいだで戦闘が発生した。武器をもった義勇軍の少年たちが発砲したのである。義勇軍はソ連軍にたちまち制圧された。太田と農大生、開拓団員もろとも全員が身柄を拘束され、収容所がある東京城へ移送された。移送といっても車両があるわけではない。約一週間かけてあるくのである。ここでもソ連兵による略奪と暴行があった。前出の橋元宗曽が、このときの様子を以下のように書きとめている。

(八月)二十一日、二十二日同様同地宿泊。その間ソ連軍の夜間の暴行に戦々競々とし、女子は頭髪を刈りて男装し逃げまわり、男子も一歩指定区域を離れる事の危険を思い、誠に牢屋にあるの感である。しかも雨に晒され日に焼かれて、大陸の常とする夜間の急変の寒さに震えつつ、不安の草枕である。身一つなれば死を求むるにと悩み誠に深し。太田氏をもって訓練所の医務局に相談し、毒薬を貰うべく決したが、途中紛失したとの事で、これまた意に任せず。

太田の長女・淑子はこのとき一四歳だったが、ここにあるとおり、ソ連兵の目をのがれるため、断髪し男装していた。妻と娘の身を案じる太田の様子を淑子はのちに書きしるしている。もしも「毒薬」が紛失しておらず、その場にあったとしたら、かれらも集団自決の犠牲者になっていたかもしれない。

やっとの思いで東京城に到着したところで、太田は末子で四歳の正隆をうしなう。死因は細菌性赤痢。当時は「疫痢」とよばれ、乳幼児がよくかかる病気だった。さらに収容先を転々とするうち、今度は妻のみつが発疹チフスを発症した。こちらは何とか一命をとりとめたが、健康を回復して維持するためには食糧の安定確保が何よりもまず必要だ。

そんなとき、ソ連人の将校が兵士数名をつれて収容所にやってきた。食糧を調達・配給するので、 体力ある壮年男子は同行してほしいという。話にやや疑念をもったものの、ソ連側から指名されれば拒否することはできなかった。このとき農大二年生の水野尚英と一年生の半田敦・最上昭三、常磐松開拓団員の高山良吉が同行をもとめられた。

かれらが連れていかれたのはソ連領のンベリアだった。いわゆるシベリア抑留とは、おもに日本軍の将兵がソ連の捕虜となってシベリアなどに抑留され、強制労働に供せられたものである。だが、このように難民となった開拓団員など一般人が連行されたケースもかなりあったらしい。

「抑留」という言葉には、不当に拘東するというニユアンスがある。ソ連をひきついだロシア政府の見解では、日本軍将兵は戦闘継続中に合法的に拘東した捕虜であり、抑留者には該当しないとしている。その意味では、このような開拓団員や学生こそが正真正銘シベリア抑留者といえるかもしれない。実際、東京城の収容所から連れさられ、シベリア東部ムソモリスクに農大生の水野とともに抑留された常磐松開拓団員の高山は、編入部隊の日本人上官に対し、「われわれ地方人や学生までも使役に使うのは違法だ。すぐ解放するよう交渉せよ」とうったえたという。

水野はシベリァ抑留時のことについてあまり多くを書きのこしていない。戦後になってかれが断片的に語ったのは、高山がコムソモリスクで病をえて死亡したこと、おなじく東京城でソ連兵に拉致された一年生の半田と最上がしばらく水野と一緒だったことなどである。半田と最上はその後はなればなれになり、いまも消息不明である。水野は一九四八年八月に帰国した。

東京城にのこった太田たちは、あいかわらず食糧調達に奔走していた。

三次隊をひきいて渡航する際に持参した金は、とうにソ連兵に略奪されてしまっていた。そこで太田は豆板と稲荷ずしを売ってあるいた。豆板とはダイズから油をとったしぽりかすをかためて板状に成形したものである。妻のみつや開拓団の女性がつくったものを太田が売り、その金で翌日分の材料を仕いれてきた。

そんな太田も、厳冬のなかでの労働がたたったのか、発疹チフスでたおれてしまう。そして収容所としてあてがわれていた東京城市内の陸軍宿舎で床にふしたあと、二度とおきあがることができなかった。一九四六年二月一二日、妻と三人の子にみとられながら、しずかに四四年の生涯をとじた。

収容所での最後の日々に、太田が口にしたのは、「学生たちがこういうことになって、自分は責任者として生きてかえれない」という言葉だった。

その時点で太田は、湖北農場から脱出した農大生たちとはだれともおちあっていない。情報がとざされた収容所生活にあっては、農場にいた約一〇〇名の農大生たちの身にふりかかったできごとについて、具体的には何も知る手だてがなかった。にもかかわらず、太田にはおおよそのことがわかっていたのではないだろうか。ブラジルに滞在し、満蒙開拓青少年義勇軍ともつながりがふかかったかれには、世界的な視野から満洲の情勢を認識することができたはずである。死の床にありながらも、満洲全土で何がおこっているのか、学生たちにどんな災難がふりかかっているのか、太田には現実のこととして想像できたにちがいない。

生還学生と東京農大の戦後

一九四六年の六月から九月にかけて、満洲の冬を生きのびた農大生たちは、引きあげ船にのって三々五々帰国した。かれらの渡航時には、農場実習のために大学の教職員に引率されていったが、かえりにはむろん引率者などいないかった。膨大な数の引きあげ者たちの波にまぎれての帰国である。

そのなかのひとり、六期生の廣實平八郎(当時二〇歳)がいた。帰国後早々、大学へ報告にいくと、引きあげ学生担当の教員はこういった。

「きみは責任者になっているのだ。きみがかえつてきたら、みなわかることになっている。だからかえってきてもらってはこまるのだ」

廣實の実家は旧満洲の安東(現 丹東) にあった。逃避行の混乱のさなか、ハルビンでわかれて南下する農大生の集団に新京で偶然出あった。かれらをのこしてひとりで実家ににげのびたことを、廣實は後悔していたのだった。しかし実家とはいつても、両親ともすでになく、年老いた祖母がひといるだけである。数十名もの学生をつれていくことなど不可能だった。

担当教員からうけた言葉に廣實は呆然自失した。部屋をでると、たまたまであった旧知の学生にあふれる思いをぶちまけ、「おれはおめおめとかえってきた。どつくなり、ころすなり、どうにでもしてくれー」とどなった。するとその知人は不思議そうに、「学生がどうして責任者なのだ?」とききかえした。 廣實が帰国する数か月前の一九四六年三月に、東京農大は専門部農業拓殖科の教職員をすべて解職するとともに、名称を開拓科に変更した。連合国軍最尚司令官総司令部(GHQ)による戦争責任の追及をのがれるためである。農業拓殖科は大戦中、侵略による大陸での農業開発という国策に加担したとみなされていた。

戦時中に主要な役割をになった教員の公職追放は必至だった。しかし、微兵などで人材が払底し、大学の存亡にかかわる事態を前にして、農大はあらゆる方策を駆使して組織の防衛をはかった。まず、一九四五年三月三一日に遡及して住江金之教授を農業拓殖科長から解任した。そして一九四六年三月の時点で、大学側の認識ではまだ行方不明だった太田正充助教授を、同科長に任命したのだった。その後、太田の死亡があきらかとなり、結果的に農大教員から公織追放者はでなかった。公刊されている東京農大の史料には、表面上このとおりのことが書かれていない。だがどう見ても不自然な人事である。

一九四五年三月といえば、太田は実習学生と常磐松開拓団をおくりだすため、東京にいたはずである。しかし、太田本人や学生たちによる記録には、太田の科長就任に関する記述はない。同年四月に新入生に配布された前掲の実習実施要綱にも、太田の肩書は「農業拓殖科主事・助教授」と明記されている。家族とともに満洲に骨をうずめる覚悟で出発準備をしていた太田に、学科の運営をになう役職を大学がまかせるとはかんがえにくい。

すすんで国策にのり、満洲に農場をたちあげ、本来のカリキュラムを変更してまで満洲での農場実習を推進し、危険地域に学生たちをおくりだした太田には、職に殉じたとはいえ、一義的にこの事についての責任があるだろう。しかし、おなじく責任をとるべき立場にあった住江科長や佐藤学長が、このような手段で一個人に責任をおしつけ、戦後も安穏と社会的地位を保持したことにはいきどおりを感じずにはいられない。

農業拓殖科から名称変更した開拓科では、遭難学生についての情報収集にとりくんでいた。とはいえ、旧科の教員は全員解職されたので、他学科の教員が兼務してのことである。多少なりとも現地事情を知る学生数名がこれをサポートした。三年生になった山本正也もそのひとりだった。

渡航学生の消息確認は困難をきわめた。学生がいつ引きあげてくるかはわからないし、実家にもどったまま連絡がないものもいる。たとえだれかが報告にきても、ほとんどは個人か少人数のグループで行動していたので、ほかの学生のことは把握していなかった。それでも一九四六年の夏のおわりごろには、殉難事件の全貌が徐々にあきらかになってきた。

一九四五年度の拓殖訓練実習で満洲に渡航した一年生(八期生)八七名のうち、ソ連軍侵攻とその後の混乱のなかで、じつに五三名が死亡または行方不明となった。このほかに、実習の運営にかかわった上級生三名(六期生二名、七期生一名)と教職員二名が犠牲になった。実習参加学生の死亡率は六一パーセントになる。アジア太平洋戦争では、学徒兵もふくめて戦闘や戦災によって数多くの大学関係者が犠牲となったことはよく知られている。しかし、大学の正課である実習中にこれほど多くの犠牲者をだした例は稀有である。沖縄戦での殉難で知られる「ひめゆり学徒隊」 の犠牲者は、二四〇名中一三六名(死亡率五七パーセント)とされており、それに匹敵する悲惨な事例である。

帰国後に心身の異常や不調をきたしたものも多かった。原因不明の発熟や毛髪がごっそりぬけるといった症状だ。数年後に自殺したものもいる。詳細は不明だが、戦地や災害現場からの生還者などが発症する心的外傷後ストレス障害(PTSD)が想起される。

こうした殉難者や生還者に対する補償については、資料が散逸しているせいもあるが、腑におちない点が多い。国家事業であった在満報国農場の隊員には全員、戦争死亡傷害保険法にもとづいて保険がかけられており、農大が管理する報国農場の隊員としてあつかわれていた農大遺族に対して、大学を通じて農林省(現 農林水産省)から二六〇〇円が支給されることになっていだ。しかし、実際に農大が遺族に保険金を支はらった形跡は確認されていない。後述する一九四八年三月の殉難者慰霊祭の際に、農大側から遺族に弔慰金として一〇〇円が手わたされたが、これはあくまでも農大からの弔慰金であり、前記の保険金とは当然別のものとかんがえるべきだろう。

農業拓殖科から名称を変更した開拓科は、翌一九四七年度も新入生を募集したが、志願者は皆無だった。そのため、同科は一九四七年三月をもって廃止となった。引きあげてきた八期生の学生たちは、修学年数がまだ一年のこっていたため、専門部の他学科へ転科を余儀なくされた。転科先にかかわりなく、満洲農場から生還した八期生には、のこり一年の在学期間の学費が免除された。ただ、多くの学生は農学科に転科したが、あまり充実した学生生活ではなかったようだ。このとき同科に転科した村尾孝は、一年間そこでまなんだ内容をほとんどおぽえていないという。

慰霊と賠罪

元農業拓殖科の八期生が卒業をむかえた一九四八年三月二〇日、満洲農場殉難者の合同慰霊祭がおこなわれた。開催は生還した学生と殉難学生の遺族からのつよい要望によるものだった。会場は終戦後に移転した農大世田谷キャンパスにちかい豪徳寺。簡素な葬儀がしめやかにとりおこなわれたが、大学側から出席したのは事務方のみだった。

合同慰霊祭はその後、一九五七年と一九七七年にも開催された。殉難者三十三回忌にあたる七七年の慰霊祭では、東京農大世田谷キャンパス内に建立された慰霊碑の除幕式がおこなわれた。天竜青御影石の碑の正面には「寂」 の一文字がきざまれ、玄室には殉難者の氏名が安置された。

一九四八年の第一回慰霊祭にあわせて、生還した学生たちによる手記が刊行された。第八期の学生たちが卒業を記念して自、王的に制作したものである。先頭にたって制作を指揮したのは黒川泰三(当時は池田姓)だった。謄写版印刷だが丁寧なつくりになっており、殉難事件に関するまとまった資料としては最初のものとなった。

東京農大の父兄会(現 教育後援会)が発行する「農大学報」という機関誌がある。一九七七年から八〇年ごろにかけて、この雑誌に生還学生たちが湖北農場と学生殉難に関する記事をぞくぞくと寄稿した。そんな寄稿者のひとりが六期生の岸本嘉春だった。

岸本は実習学生たちが脱出したあとの湖北農場にひとりでのこり、行方不明となっていたが、その後数年をへてようやく帰国したのだった。農場脱出後の行動についてはあまり多くを語らなかったが、気宇壮大なところがあったらしく、農大入学前に一年ほど蒙古を放浪していたという。まさに「大陸浪人」だった。

その岸本が、手記のなかで湖北農場での入植祭について叙述したあと、こう書いている。

しかし、今から考えての事ではありますが、入植祭のこの日に、湖北農場のこの土地は中国の土地であり、そこへ割り込んできたわれわれは、この土地で生れ育った中国の人たちから見た場合どんな存在であるのかという本質的な事について考えた者も、また湖北農場の悲惨きわまりない終末を予想した者も、 一人もいませんでした。殉難した多くの学友の鎮魂のためにも、また同じ事をくり返さないためにも、農大湖北農場のあったあの土地は、外国の土地であったという事を重ねて銘記したいと思います。なぜならこの事は、当時の国策の根元にさかのぼることであり、その国策による戦争に勝っても負けても、われわれ庶民は悲惨な、みじめな目にあいながら死んでいかなければならないからであります。

みずからが不条理な運命に翻弄されながら、侵略という国家的犯罪に、ひとりの農学徒として末端で加担したことに対する反省と蹟罪の言葉として、おもく受けとめるべきではないだろうか。

岸本はまた、おなじ寄稿のなかで、同年代の若者が兵士として戦死した場合はそれなりの記録がのこるのに対し、おなじ戦場で死んでいった学友たちは殉難者あるいは罹災者とされ何も記録がのこらないとのべ、ひとりでも多くの関係者が湖北農場に関する記録を書きのこすようもとめている。

このよびかけに応じて、その後もいくつかの手記や記録が刊行された。一九八四年には、それまでに発表された記録の集大成ともいうべき『凍土の果てに 東京農業大学満州農場殉難者の記録』が黒川の手によって編纂された。

一九八六年七月、廣實平八郎と岸本嘉春は殉難した学友や恩師を慰霊するため、中国東北部への旅にでかけた。湖北農場を脱出してから四一年後の再訪である。すでにふたりとも六〇歳をすぎていた。日本と中国は一九七二年に国交をむすんでおり、あのときのような危険な旅ではなく、思い出ばなしに花をさかせながらの道ゆきとなった。かつて湖北農場があった場所は開発がすすみ、ダムができて湿地が干拓されるなど、当時とは風景が一変していた。

農場の跡地は、黒竜江省八五〇農場四隊が管理する国営農場となっていた。農場事務所にいた隊長は、突然あらわれたふたりの日本人にはじめは警戒感をしめした。しかし、かつてこの地にいた五〇名以上のわかい農学生たちが殉難し、その多くが餓死であったことを説明すると、隊長の態度は一変した。そして岸本たちが慰霊のために用意していった小さな銅板を農場内にたてることを、許可してくれた。その13センチ四方の厚手の銅板には、岸本によって「日中不再戦」とほられていた。

新学科の設立

専門部農業拓殖科が廃止されてから九年後の一九五六年、新制の東京農業大学農学部に農業拓殖学科が設置された。名称は旧制の農業拓殖科とほとんどおなじだが、旧科の教職員が復帰することはなかった。したがって、旧制と新制とのあいだには歴史的な断絶があるといえる。 (以後は略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(完)