恵比寿の東京都写真美術館では展覧会黒部と槍を

5月6日まで開催しています。

山岳写真のパイオニアと言われた写真家

冠松次郎(1883-1970)と穂苅三寿雄(1891-1966)の作品です。

およそ100年前から活躍していた二人の写真から

今でも変わらない素晴らしい山の魅力と厳しさが

伝わってきます。

そして、「失われた自然」も写されていました。

大正池の枯れ木など

今とは違う風景がそこにはありました。

そして焼岳の噴火の写真は迫力がありました。

穂苅三寿雄のカメラ、グラフレックスシリーズB

今回の写真展ではやはりカメラが気になりました。

モノクロの世界を奥行ある画面で表現している。

「どんなカメラで写していたんだろう

」

」撮影年代は大正11年から昭和の初めまで。

この時代のカメラは、やはりドイツ製とかアメリカ製なんでしょうね。

グラフレックスカメラはアメリカ製。

木製大判一眼レフらしい。

古すぎてよくわかりませんが、

この図体で一眼レフなんですかね。

絞りを大きくして被写界深度をあげ

近くから遠くまでピントを合わせる。

そうするとシャッター速度は遅くなる。

微風でも画面はぶれる。

山の上で三脚を立てながらの撮影は

苦労の連続だったと思います。

岩登りの写真などを見ると

「どうゆうふうな体制でこの写真を撮ったのかな?」

カメラ好きは、

そんなことを考えながら写真を鑑賞するのが楽しいんです。

)

)

で40分、城下橋下車徒歩

で40分、城下橋下車徒歩 5分。

5分。 城を構成する区画。

城を構成する区画。

などの大型回遊魚が

などの大型回遊魚が

をもらった人ではなくては

をもらった人ではなくては

しているので、冷蔵庫から出すより

しているので、冷蔵庫から出すより

この地図は下が北になってます。

この地図は下が北になってます。 を望む絶景スポットの戸田&井田に行きました。

を望む絶景スポットの戸田&井田に行きました。

です。

です。

富士山の頭が見えたぞ~

富士山の頭が見えたぞ~ な景色です。

な景色です。 ここ井田に来ました。

ここ井田に来ました。

が満開の明神池。

が満開の明神池。

のようになり

のようになり と雲

と雲 が湖面に映る。

が湖面に映る。 が走る東伊豆と違い、

が走る東伊豆と違い、

西伊豆

西伊豆

の最上階にあるのは

の最上階にあるのは

な坪数のレストランなんですかね(敷居高そう

な坪数のレストランなんですかね(敷居高そう を我慢したり夕食を地味

を我慢したり夕食を地味 にすれば

にすれば

にも好評のお店。

にも好評のお店。 を貯蔵しているそうです。

を貯蔵しているそうです。

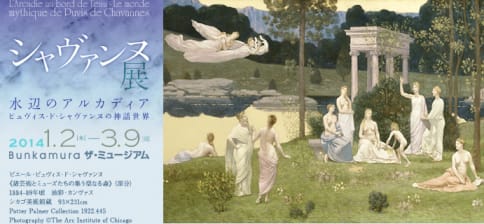

渋谷東急本店横Bunkamuraザ・ミュージアムでは

渋谷東急本店横Bunkamuraザ・ミュージアムでは

雛段飾り

雛段飾り

の友人夫婦と

の友人夫婦と

はちょっと寒いかな。

はちょっと寒いかな。

、野天檜風呂

、野天檜風呂 で楽しめます。

で楽しめます。 です。

です。 の料理も美味しかったですよ。

の料理も美味しかったですよ。