今年読んだ本の中で強く印象に残った一冊。

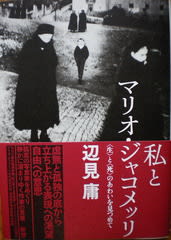

マリオ・ジャコメッリのことはこの本で初めて知ったのだが、書店で辺見氏の名を目にして本書を手にしたとき、表紙の写真に目が釘付けになった。釘付けという表現は手垢にまみれたものだが、この写真についていえば、視線が中央の少年に一気に引き寄せられ、鋭く打ちつけられるような実感が伴う。その一点から生身の存在とは思えない黒服の女性たちや薄暗くぼんやりとした石畳の町の . . . 本文を読む

書評:屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす 記憶をいかに継承するか』(世織書房・3800円)

初出:2009年12月5日付沖縄タイムス朝刊

待望の1冊である。著者は近現代思想史を研究しつつ、基地問題や教科書問題など同時代の課題にも積極的に発言してきた。雑誌や新聞でその評論を読むにつけ、ぜひ1冊にまとめてほしいと思っていた。書き下ろしを含め『現代思想』『EDGE』などに発表された13本の論文 . . . 本文を読む

『嗚呼 満蒙開拓団』を最終日の最終回にやっと見ることができた。観客は残念ながら10名もいなかった。満蒙開拓団全体で27万人といわれる中で、沖縄からは〈成人(集団・集合・分散)移民が1000人前後、満蒙開拓青少年義勇軍が600人前後の送り出しにとどまった〉(『沖縄大百科事典』沖縄タイムス社刊)とされている。南洋群島やハワイ、北・中・南米への移民に比べて数が少ないせいもあるだろうが、それにしても関心 . . . 本文を読む

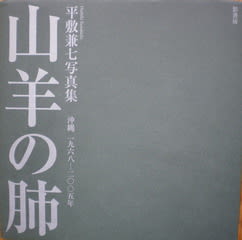

10月3日に亡くなった平敷兼七氏の写真集である。あらためてページを繰ってみれば、平敷氏がカメラによって創造した独自の世界が広がっている。特に素晴らしいのが「渚の人々」を中心とした人物写真だ。78ページの「私にジュースをおごってくれた女性〈コザ中之町二〇〇五〉」はドストエフスキーの小説から抜け出てきたようであり、82ページの「美尻毛原(ビジュウルモウバル)の卒業生(沖縄で最初の養護学校の卒業生)〈 . . . 本文を読む

【書評】2009年8月7日付「沖縄タイムス」掲載

六十四年目の沖縄戦慰霊の日が終わり、一週間後には、石川ジェット機墜落事故から五十年の追悼式が行われた。半世紀以上の時がたっても、戦争と米軍が引き起こした事故による犠牲は、体験者に過ぎ去らない過去として、生々しい記憶を呼び起こしている。

沖縄戦と米軍基地。あるいは、日本の侵略、植民地支配と十五年戦争がもたらした傷として、いくつもの分断線によっ . . . 本文を読む

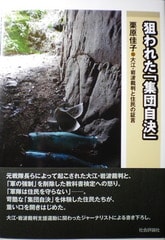

今年の6月23日(沖縄戦慰霊の日)に栗原佳子著『狙われた「集団自決」』(社会評論社)が出版された。

著者の栗原氏は上毛新聞社、黒田ジャーナルを経て、現在はフリーのジャーナリストとして大阪を活動拠点に「新聞うずみ火」の発行に携わっている。大江・岩波沖縄戦裁判では第一回から傍聴し、同裁判の支援連絡会の世話人としても活動してきた。

それだけに本書では裁判の経過がよく整理され、経過に沿って分かりやす . . . 本文を読む

大晦日に今帰仁に帰る途中、沿道の桜の木が花を咲かせ始めているのを目にした。今月中旬から下旬にかけて、ヤンバルの桜の名所である八重岳やナングスク、北山城趾では相次いで桜祭りやライトアップが始まる。

実家の裏庭にも幹が一抱えほどある緋寒桜がある。それの蕾はまだ固いが、あと二週間もすればほころぶだろう。今はスパンプ(ツワブキ)の黄とブーゲンビリアの紫、ポインセチアの深紅の花が庭を飾っているが、やがて . . . 本文を読む

『父の戦記』より一年ほど前に出された本に菊池敬一・大牟羅良編『あの人は帰ってこなかった』(岩波新書)がある。夫を戦争で失った「戦争未亡人」への聞き取りの記録で、妻・母の銃後の体験を記したものとして、戦後二十年という同じ時期に出された『父の戦記』と内容も対応しているかのようだ。二部構成になっていて、第一部は岩手県和賀郡横川目村(当時)の通称「北どおり」とよばれるの九名の「戦争未亡人」に、地元の . . . 本文を読む

最近、週刊朝日編『父の戦記』(朝日文庫)を読んだ。文庫本になったのは今年の8月だが、元は1965年に単行本として刊行され、元日本兵の戦争体験記50編が収められている。『週刊朝日』が〈終戦二十周年記念として「父の戦記」を募集〉し、集まった1716編の中から50編を選び出したというだけあって、どの「戦記」も読み応えがある。中国各地や朝鮮半島、内モンゴル、千島列島、シベリアからボルネオ、ニューギニア、 . . . 本文を読む

最近読んだ本の一つに、ガバン・マコーマック『属国 米国の抱擁とアジアの孤立』(凱風社)がある。題名の「属国」とは日本国家を指す。日本の戦後史や現在の状況を日米関係を中心に分析し、批評した本である。腑に落ちるところの多い、示唆に富む内容だった。

冒頭の「日本語版への序 日本はアメリカの属国なのか」で著者は、以下のように「属国」を定義している。

〈わたしが属国というとき、初めて国民国家の主権と独 . . . 本文を読む

『癒しの島、沖縄の真実』の第五章は「気分は琉球王国」と題されていて、沖縄独立論について論じられている。その中に次の一節がある。

〈少女レイプ事件の後、早い段階で「独立」を言い出したのはテレビ・ニュースキャスターの筑紫哲也さんだった。朝日新聞記者時代、復帰直前の沖縄に特派員として勤務したことのある筑紫さんは沖縄理解者、沖縄応援団としても知られるが、一九九五年十月二十一日、本島の基地の村・読谷村 . . . 本文を読む

九州・沖縄サミットが行われた当時、私は名護市で暮らしていた。サミットの主会場が沖縄に決まった直後から、それが普天間基地の「県内移設」を進めるためのものであり、名護市辺野古への海上基地建設にむけての懐柔策であることを訴えて、サミットに反対する運動を自分なりに取り組んできた。そして、サミット期間中は元よりその前から、できるだけ名護市内を動き回って市民の反応を注視し、賛成・反対それぞれの運動の動向を見 . . . 本文を読む

北海道洞爺湖サミットの報道を見ながら思い出した本がある。元琉球新報記者で専務取締役まで務めた野里洋氏の『癒しの島、沖縄の真実』(ソフトバンク新書)である。同書の中に九州・沖縄サミットに関する一章があり、発売直後に読んで、その一節に呆れはてた記憶がある。

野里氏は、〈事実上は「沖縄サミット」だった〉とし、同書では「九州・沖縄サミット」ではなく「沖縄サミット」という用語で通している。第三章の「沖縄 . . . 本文を読む

野村浩也編『植民者へーポストコロニアリズムという挑発』(松籟社)の書評を書き、2008年5月17日付沖縄タイムス朝刊に掲載された。以下に紹介したい。

読み応えのある八本の論考が並ぶ味クーターの一冊である。最近の書店の沖縄本コーナーは、観光客向けに作られたような、見かけは派手だが中味は薄味の本が、回転寿司のサビ抜きメニューみたいに並んでいる。そこに殴り込みをかけたアグーのラフティーといったと . . . 本文を読む

先だって、古本屋で買ってきた宮田毬栄『追憶の作家たち』(文春新書)を読んだあと、ユーチューブで埴谷雄高を検索してみたらNHKのETV8で放映された〈埴谷雄高独白「死霊」の世界〉が投稿されていた。埴谷が亡くなった直後に再放送されたのを録画して、深夜の酒の肴として時折見ていたのだが、宮古にいた頃に誤って三分の二ほどを消してしまった。何とも残念でならず、NHKがビデオにして販売していたのを買おうとした . . . 本文を読む