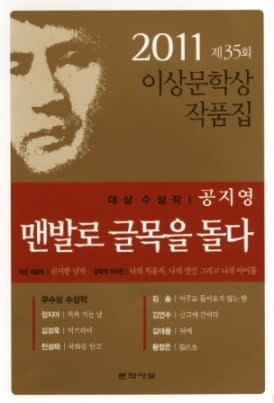

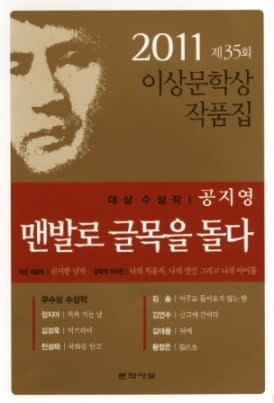

韓国の代表的な女性作家の1人孔枝泳の小説「裸足で文章の路地を廻る(맨발로 글목을 돌다)」を読みました。

実はこの記事、昨日アップするつもりだったのが、彼女がゲスト出演しているTV番組(後述)の動画を延々と見ていたら、いつの間にか時間が経ってしまっていて、1日遅れになってしまいました。ははは。

さて、この小説(正確には小説集)ですが、1、2ヵ月ほど前、職安通りのコリアプラザにあったのを見つけて買ってきました。

以前から読もうと思っていた理由は次の3つです。

①今年(2011年)の李箱(イサン.이상)文学賞を受賞した作品である。 李箱文学賞は東仁文学賞とともに韓国で最も権威ある文学賞ですが、昨年(2010年)受賞の朴玟奎(パク・ミンギュ)よりも5歳年上で、作家としての経歴・実績も積んでいる孔枝泳がこれまで受賞していなかったのは意外でした。(社会正義のために闘う作家ということも関係しているのかも・・・。)

②私ヌルボが一昨年(2009年)読んだ彼女の小説「るつぼ(도가니)」がとても読み応えがあったから。

この作品の反響は大きく、コン・ユとチョン・ユミの主演で映画化が進められて、すでにクランクアップ。年内に公開されます。(→関連記事)

彼女は1988年のデビュー以来作品以外のことでも注目されてきました。今年2月9日韓国MBCテレビの人気番組「黄金漁場」中の<膝打ち導師>にもゲストに招かれ、いろんなことを語っています。(→動画) この番組の冒頭に入るテロップで、「小説より、もっと小説のような劇的な人生の主人公」と彼女を紹介しているのは言い得ていますね。

③そして何よりも、この小説の内容。話者=主人公は作家孔枝泳(!)であり、2007年に、カン・ドンウォンとイ・ナヨンの主演の映画「私たちの幸せな時間」の公開に先がけて、その原作者としてプロモーションのため来日し、その際に翻訳者のHと出会っていろいろ話をしたことが作品の主要なモチーフになっています。Hとは、北朝鮮に拉致されて24年ぶりに帰ってきた人です。言うまでもなく、蓮池薫さんのことですが、この小説ではHとだけ記されています。

孔枝泳がはたして蓮池さんや拉致問題等についてどのように書いているか、興味があった、というわけです。

読んでみると、最初の方で訪日時の羽田空港でのHとの出会いについて記され、彼との話と、それに触発されて拉致被害者、従軍慰安婦、アウシュビッツ等々、「繰り返される人間に対する暴力とそれに耐えねばならない個人の苦痛」についての彼女の省察が展開されていきます。

自分のことを(たぶん)そのまま書いたもののような作品で、形としては私小説のようでありながら、思弁的な内容ということもあって私小説的な臭みはなく、読者の興味を引くようなストーリー展開でもなく、ひたすら作家のイマジネーションによって普遍性を追求していく、という点に主眼がおかれているようです。

日本語のブログの中からこの作品についての記事を探したら、ヒットしたのはわずか1つだけ。大学等で韓国語の講師をなさっている韓国人女性金京子さんの<パランセ 파랑새>というブログです。この小説を読んで、金京子さんは次のように記されています。

小説の中に登場する多くの人々の声と不条理で苦しい事柄の前で「文学が私たちを育て救うだろう」という彼女のつぶやきが聞こえてくるようだった。かすめていく風のように、名もない野の花のように、なじみのなかった一つの文章が疲れた私の魂に恵みの雨ともなる。本当に「一人の人間が成長していくのは運命」であろう。

なるほどなあ、と思います。

私ヌルボも、作者が書きたかったことは自分なりにアタマでは理解したつもりですが、ただ作品の主題とは直接関わらない部分で(たぶん)フツーの日本人として引っかかってしまった部分が若干あったために、作品の世界に没入し感動するには至りませんでした。

その点について書くと長くなりそうなので、今回はここでいったん切って、以下は<つづく>としておきます。

※[参考]ウィキペディアで李箱文学賞の項目を見ると、第1回の金承鈺(キム・スンオク)以下、李清俊(イ・チョンジュン)・朴婉緒(パク・ワンソ)・崔仁浩(チェ・イノ)・李文烈(イ・ムニョル)・梁貴子(ヤン・クィジャ)・金薫(キム・フン)・申京淑(シン・キョンスク)など、過去の受賞者を見るとこれまで本ブログでも紹介した作家が相当数含まれています。(各々リンク先参照)

ウィキにはまだ載っていませんが、2009年は金衍洙(キム・ヨンス)が「散歩する者たちの5つの楽しみ」で、また2010年は朴玟奎(パク・ミンギュ)が「朝の門」で受賞しました。

実はこの記事、昨日アップするつもりだったのが、彼女がゲスト出演しているTV番組(後述)の動画を延々と見ていたら、いつの間にか時間が経ってしまっていて、1日遅れになってしまいました。ははは。

さて、この小説(正確には小説集)ですが、1、2ヵ月ほど前、職安通りのコリアプラザにあったのを見つけて買ってきました。

以前から読もうと思っていた理由は次の3つです。

①今年(2011年)の李箱(イサン.이상)文学賞を受賞した作品である。 李箱文学賞は東仁文学賞とともに韓国で最も権威ある文学賞ですが、昨年(2010年)受賞の朴玟奎(パク・ミンギュ)よりも5歳年上で、作家としての経歴・実績も積んでいる孔枝泳がこれまで受賞していなかったのは意外でした。(社会正義のために闘う作家ということも関係しているのかも・・・。)

②私ヌルボが一昨年(2009年)読んだ彼女の小説「るつぼ(도가니)」がとても読み応えがあったから。

この作品の反響は大きく、コン・ユとチョン・ユミの主演で映画化が進められて、すでにクランクアップ。年内に公開されます。(→関連記事)

彼女は1988年のデビュー以来作品以外のことでも注目されてきました。今年2月9日韓国MBCテレビの人気番組「黄金漁場」中の<膝打ち導師>にもゲストに招かれ、いろんなことを語っています。(→動画) この番組の冒頭に入るテロップで、「小説より、もっと小説のような劇的な人生の主人公」と彼女を紹介しているのは言い得ていますね。

③そして何よりも、この小説の内容。話者=主人公は作家孔枝泳(!)であり、2007年に、カン・ドンウォンとイ・ナヨンの主演の映画「私たちの幸せな時間」の公開に先がけて、その原作者としてプロモーションのため来日し、その際に翻訳者のHと出会っていろいろ話をしたことが作品の主要なモチーフになっています。Hとは、北朝鮮に拉致されて24年ぶりに帰ってきた人です。言うまでもなく、蓮池薫さんのことですが、この小説ではHとだけ記されています。

孔枝泳がはたして蓮池さんや拉致問題等についてどのように書いているか、興味があった、というわけです。

読んでみると、最初の方で訪日時の羽田空港でのHとの出会いについて記され、彼との話と、それに触発されて拉致被害者、従軍慰安婦、アウシュビッツ等々、「繰り返される人間に対する暴力とそれに耐えねばならない個人の苦痛」についての彼女の省察が展開されていきます。

自分のことを(たぶん)そのまま書いたもののような作品で、形としては私小説のようでありながら、思弁的な内容ということもあって私小説的な臭みはなく、読者の興味を引くようなストーリー展開でもなく、ひたすら作家のイマジネーションによって普遍性を追求していく、という点に主眼がおかれているようです。

日本語のブログの中からこの作品についての記事を探したら、ヒットしたのはわずか1つだけ。大学等で韓国語の講師をなさっている韓国人女性金京子さんの<パランセ 파랑새>というブログです。この小説を読んで、金京子さんは次のように記されています。

小説の中に登場する多くの人々の声と不条理で苦しい事柄の前で「文学が私たちを育て救うだろう」という彼女のつぶやきが聞こえてくるようだった。かすめていく風のように、名もない野の花のように、なじみのなかった一つの文章が疲れた私の魂に恵みの雨ともなる。本当に「一人の人間が成長していくのは運命」であろう。

なるほどなあ、と思います。

私ヌルボも、作者が書きたかったことは自分なりにアタマでは理解したつもりですが、ただ作品の主題とは直接関わらない部分で(たぶん)フツーの日本人として引っかかってしまった部分が若干あったために、作品の世界に没入し感動するには至りませんでした。

その点について書くと長くなりそうなので、今回はここでいったん切って、以下は<つづく>としておきます。

※[参考]ウィキペディアで李箱文学賞の項目を見ると、第1回の金承鈺(キム・スンオク)以下、李清俊(イ・チョンジュン)・朴婉緒(パク・ワンソ)・崔仁浩(チェ・イノ)・李文烈(イ・ムニョル)・梁貴子(ヤン・クィジャ)・金薫(キム・フン)・申京淑(シン・キョンスク)など、過去の受賞者を見るとこれまで本ブログでも紹介した作家が相当数含まれています。(各々リンク先参照)

ウィキにはまだ載っていませんが、2009年は金衍洙(キム・ヨンス)が「散歩する者たちの5つの楽しみ」で、また2010年は朴玟奎(パク・ミンギュ)が「朝の門」で受賞しました。