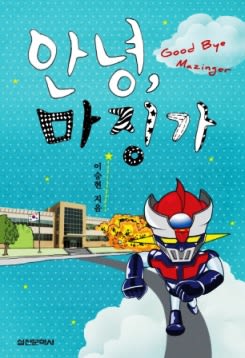

韓国の青少年小説「안녕, 마징가(さよなら、マジンカー)」をやっと読み終えました。ほとんど乗り物の中という、寸暇だけで読んだことと、1週間ばかり本が行方不明になっていた等々で、2ヵ月半もかかってしまいました。

去る9月に、光州の忠壮書林で新刊書の平台にあったのを見て、おもしろいかも、とアタリをつけて購入した本です。

表紙が学校を背景にマジンガーが走っているという図柄だし、裏表紙の李舜源(イ・スンウォン.作家)の推薦文に「愉快ではつらつとしていて、2、3ページめくるごとに1度ずつ抱腹絶倒させられる」と書いてあったり、同じく「ミシル」の作家キム・ビョラも「싱싱하다(生きがよい)」等々と評しているし・・・。

主人公は大邱(テグ)にある工業高校(공고)3年のキム・ジョンミン。マジンガーというのは、担任の先生のあだ名(별명)です。名前がマ・ジョングで似ている上、マジンガーみたいに頭頂部が禿げている(!)ことに由来しています。

ジョンミンは、期末テストも終わった夏休み前、学校生活に意義を見出せなくなって家出し、カラオケの従業員のアルバイトをしていたところ、マジンガーに連れ戻され、「工場に行って働いてみろ」と言われて、ほとんど強制的に大邱市内の金属加工工場に実習生として出されます。

以前から高校と提携している工場のようで、同じ学校の生徒計12人がジョンミンとともに働くことになります。

私ヌルボの予想と違ったのは、学校の場面が非常に少ないこと。またマジンガー先生も、最初の方では重要な役割を果たしますが、後半は卒業式の場面で少し登場する程度。血気盛んな高校生と型破りの先生との間の師弟愛というよくある図式には全然あてはまりません。現在映画化され大ヒット作となった「ワンドゥギ」のトンジュ先生と比べると、マジンガー先生の存在感はあまりパッとせず、タイトル負けしています。

李舜源作家の「2、3ページめくるごとに1度ずつ抱腹絶倒」というほどではありませんが、笑える箇所はけっこうあります。

工場に行った初日、ジョンミンは見るからに重そうな門扉を見て、動くかどうか力を籠めて押すと意外に軽く、勢い余って門扉を壊してしまいます。またある生徒は、説明を聞く場で「この工場が何を作っているかわかるか?」と問われて「金属を作っています」などとトンチンカンな答えを返したりします。新しく来た美人の栄養士が工員たちに巻き起こした風波や、彼女とジョンミンとのエピソードも笑ってしまいます。(母と祖母以外の唯一の女性登場人物。)

小説の後半は、ほとんどが工場が舞台になって展開していきます。仕事のこと、そこでの人間関係、組合のこと等々。

この工場は(現代(ヒョンデ.ヒュンダイ)と推定される)大手自動車会社の下請で、車体(ドア、フレーム等)を製造しています。具体的には、プレスや溶接、やすりがけ等が工員たちの仕事です。

そんな仕事に携わる中で、ジョンミンはいろんなことを経験し、また考えます。安全装置をOFFにしていて大怪我をした労働者が会社に補償金を要求することに対して、「自分の不注意なのになぜ会社に補償を求めるのですか?」との疑問を口にして反発を買ったり、「会社のために働いているんだから当然じゃないか!」との非難に対して「俺は自分のために働いてます」と再反論したり・・・。またいつも熱心に働いている友人に対して「なんでそんなに働くんだ?」と訊ねると、「時間が速く過ぎるから・・・」と受け流すのでさらにしつこく訊きます。すると返ってきたのは「やりがい(보람)」という言葉。自分の作った部品を搭載した自動車がたくさん街を走って・・・、ということを想像すると、とおよそそういうことです。(この部分やや記憶が不正確かも。)

このように、工場での生活が細かく描かれるにともなって、作中のジョンミンも血気盛んな少年から考える青年へと成長していきます。その分、おもしろい要素は少なくなっていきます・・・。

さらに、金属をプレスしたり切断したりするこの職場は危険に満ちています。どんなに安全対策に腐心しても、事故は起こります。ラスト近く、重大な事故が起こってしまい、ジョンミンは大きな衝撃を受けます。

そしてラストは、「ワンドゥギ」のようなスッキリ爽やかな印象はなく、先に希望が仄見えるというものではありません。

いくつかの韓国ブログで、この作品は「ワンドゥギ」と比較して論じられています。映画化を期待する声もあるようです。しかしヌルボの私見では、映画化するのなら次のような点で手直しが必要でしょう。

・マジンガー先生の出番を多くし、もっと活躍させる。

・後半部分の、工場の場面にももっと笑いの要素を増やす。

・・・だからといって、尻すぼみの小説、と批判しているわけではありません。学校とはがらっと変わった工場での生活を続ける中で、上記のようにジョンミンが成長していくようすが確実に読み取れるからです。まさに<青春成長小説>たるゆえんです。

この物語は、雰囲気的に1970~80年代のことかな、となんとなく思いながら読み進んでいきました。しかし意外なことに90年代でした。当時は高価だった携帯電話も登場します。

以後現在までの10数年の間に、機械化がさらに進んで、工場のようすもかなり変わったのではと思われます。今この作品は、当時の労働現場を活写した労働小説としての意義もあるのではないでしょうか?

(しかし、こんな危険な工場に、当時の高校が生徒を送り込んでいたとはオドロキ! どれだけ一般的なことだったかはわかりませんが・・・。)

この作品の著者イ・スンヒョン(이승현)は、作家としては異色の経歴を持っています。

1977年大邱生まれ。2009年までは学校に通った時間と軍隊に行っていた時間のほかは工場での生活を続け、その間しばらく総合格闘技選手で活動したものの、4勝8敗のさえない戦績で選手生活を終えます。 2009年から1年半ほど出版関連の仕事をした後、現在は障害者活動補助者の仕事をしています。長編小説は、今年(2011年8月)発行の本書が初めてとのことです。

この経歴から推定されるのは、「さよなら、マジンカー」のかなりの部分が著者自身の工場での体験に基づいているのでは、ということ。たぶんこの小説は、ジョンミンの成長を描いた作品というだけではなく、著者自身の成長の記録なのかもしれません。

そして著者自身の、といえば何よりも大邱(慶尚道)の方言。登場人物の間に飛び交う会話が丸ごとこれで、作品全体にユーモアとリアリティをおのずと醸し出しています。

たとえば・・・

「우짜든지 열심히 해야 된데이!」(何でも熱心にやらんとだめだぞ!) 「와 대답이 없노!」(なんで答えがないんだ!)

「알겠심다!」(わかりました!)

「요노므 새끼들! 느들하고 이젠 영영 안녕이 아니라카이! 또 만난다카이!」(おまえら! おまえらと、もうずっとサヨナラじゃないんだぞ! また会うんだぞ!)

ざっとこんな感じです。標準語の「왜(なぜ)」は「와」になるんですね。

いろいろ書きましたが、一言で言って、すごい感動とまでは行かないまでも、楽しく読めて、韓国語(とくに方言)や工場労働についての知識も得ることができ、この本を選んで大正解! あえて点をつけると、10点満点で7.5~8.0くらいかな。

さて、次に読む本はキム・ジュンミ(김중미)「ケンイブリマルの子どもたち(괭이부리말 아이들)」です。実はもう昨日から読み始めています。目標は年内読了。

※ケンイブリマルとは仁川市のタルトンネ(달동네.貧民街)の地名です。