山門から塔頭五ヶ院の並ぶ参道を抜け、最初の石段を登ると広場があり、

右手に紫雲閣、納経所。五百羅漢堂。左手には数々の堂宇が建っています。

本堂はまだその一段上の敷地に建っています。私の場合、エレベーターに

乗ってしまったのでいきなり本堂の広場に着いてしまい、順路が混乱。(^_^ゞ

できればエスカレーター、いや、問題なければ歩いて石段を登りたいところです。

なお、エスカレーターはベビーカー・車椅子の仕様は不可となっていました。

もっと徹底したバリアフリー化はできないものか・・・

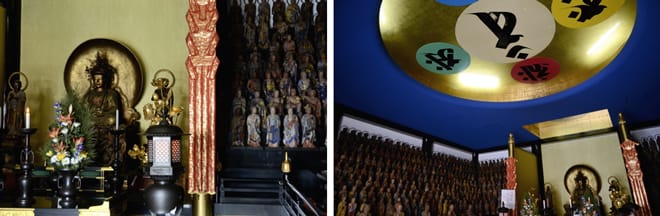

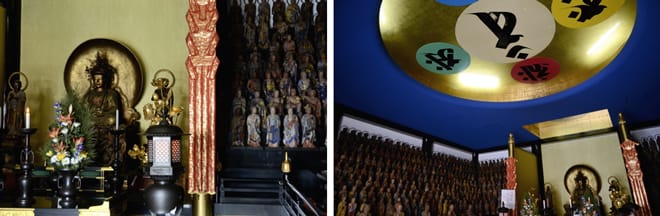

「五百羅漢堂」

お堂内部には釈迦如来像を中心に、七百体以上の羅漢さんたちが

取り囲む構図。羅漢さんは一体一体お顔や表情が違うようで

「親兄弟の顔が見たくば中山寺の五百羅漢の堂にござる」なる古歌があるらしい。

「鐘楼堂」 「手水舎」

重厚な鐘楼にくらべ、手水鉢は少し変ったデザインですね。

蓮のツボミのようです。開いた萼の部分が柄杓置きになっていました。

「水掛地蔵」

「閻魔堂」

恐い顔の閻魔様が睨んでいます・・・身に覚えは無いのですが(ドキドキ)

「寿老神堂」

「大黒堂」

「阿弥陀堂」 「亥の子地蔵」

「中山寺古墳」

横穴式石室で、中には石棺が安置されている。寺伝によるとこの古墳は

仲哀天皇の妃、大仲津姫の墓とされているようだが建造年代に矛盾も。

この石棺にまつわる話しでは、以前番外札所「法起院」の記事で書いた縁起に

西国三十三所観音霊場巡りの実質的な創始者である徳道上人が、閻魔大王より

与えられた三十三ヶ所の宝印をこの中山寺に埋められたとされていますが

その宝印がこの石棺に収められていたのではと伝えられています。

なお、後に花山天皇が宝印を掘り起こし、今日の三十三ヶ所を復興されました。

そのような経緯からか、ここが三十三所第一番札所だった時期もあったようです。

「安産手水鉢」

実はこれも舟形石棺なんだそうです。一説には仲哀天皇の妃、大仲津姫の

二人の皇子のうちの一人「忍熊(おしくま)王」を納めたものらしい。

それが何故か中世以降、ご本尊の十一面観音に祈りをこめてこの手水鉢で

身を洗い清めれば,どんな難産も安産したと伝えられるようになったとか。

そもそもこのお寺がどうして「安産の寺」と言われるかを縁起から読むと

ご本尊である十一面観音はインドの王妃シュリマーラー(勝鬘夫人)が

女人救済の悲願をこめて、自ら等身像を彫刻された尊像であること。

豊臣秀吉がこのお寺に祈願して秀頼を授かった。また、多田城主・源行綱の

妻は不信心による悪態をご本尊が鐘の緒をもって戒められたと伝えられており、

以来「鐘の緒」といわれて、出産の無事安泰を守る「安産の腹帯」として、

今も全国からこのお寺に腹帯を授かりに来られるのだとか。ことに幕末には、

中山一位の局が安産の腹帯を授かって明治天皇を無事に出産されたことで

明治天皇勅願所の「安産の観音さま」として有名になったのだそうです。

「大願塔」

かつて存在していた多宝塔を再現したものです。

2本目のエスカレーター、もちろん元気な人は階段を上っていくと・・・

「本堂」

現在の本堂は1603年に豊臣秀頼の命を受けた片桐且元が再建したもので

桃山時代の代表的な仏堂建築といわれています。

本堂前の「賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)」さん。

ここでは、大量のよだれかけが奉納されていました。

「開山堂」 「護摩堂」

護摩堂には五大明王が祀られています。

「子授け地蔵」

「防火塔」 「六角堂」

「大師堂」

「?」何か謂れがありそうな・・・

「鎮守社」 「稲荷社」

これで完結・・・では、無いです。まだ「その3」につづく。

2012.10/21、中山寺 五百羅漢堂にて。

○宗派:真言宗中山派(大本山) ○開基:聖徳太子

○御本尊:十一面観世音菩薩 ○創建:推古天皇時代(593~628)年

御詠歌「野をもすぎ 里をもゆきて 中山の 寺へ参るは 後の世のため」

右手に紫雲閣、納経所。五百羅漢堂。左手には数々の堂宇が建っています。

本堂はまだその一段上の敷地に建っています。私の場合、エレベーターに

乗ってしまったのでいきなり本堂の広場に着いてしまい、順路が混乱。(^_^ゞ

できればエスカレーター、いや、問題なければ歩いて石段を登りたいところです。

なお、エスカレーターはベビーカー・車椅子の仕様は不可となっていました。

もっと徹底したバリアフリー化はできないものか・・・

「五百羅漢堂」

お堂内部には釈迦如来像を中心に、七百体以上の羅漢さんたちが

取り囲む構図。羅漢さんは一体一体お顔や表情が違うようで

「親兄弟の顔が見たくば中山寺の五百羅漢の堂にござる」なる古歌があるらしい。

「鐘楼堂」 「手水舎」

重厚な鐘楼にくらべ、手水鉢は少し変ったデザインですね。

蓮のツボミのようです。開いた萼の部分が柄杓置きになっていました。

「水掛地蔵」

「閻魔堂」

恐い顔の閻魔様が睨んでいます・・・身に覚えは無いのですが(ドキドキ)

「寿老神堂」

「大黒堂」

「阿弥陀堂」 「亥の子地蔵」

「中山寺古墳」

横穴式石室で、中には石棺が安置されている。寺伝によるとこの古墳は

仲哀天皇の妃、大仲津姫の墓とされているようだが建造年代に矛盾も。

この石棺にまつわる話しでは、以前番外札所「法起院」の記事で書いた縁起に

西国三十三所観音霊場巡りの実質的な創始者である徳道上人が、閻魔大王より

与えられた三十三ヶ所の宝印をこの中山寺に埋められたとされていますが

その宝印がこの石棺に収められていたのではと伝えられています。

なお、後に花山天皇が宝印を掘り起こし、今日の三十三ヶ所を復興されました。

そのような経緯からか、ここが三十三所第一番札所だった時期もあったようです。

「安産手水鉢」

実はこれも舟形石棺なんだそうです。一説には仲哀天皇の妃、大仲津姫の

二人の皇子のうちの一人「忍熊(おしくま)王」を納めたものらしい。

それが何故か中世以降、ご本尊の十一面観音に祈りをこめてこの手水鉢で

身を洗い清めれば,どんな難産も安産したと伝えられるようになったとか。

そもそもこのお寺がどうして「安産の寺」と言われるかを縁起から読むと

ご本尊である十一面観音はインドの王妃シュリマーラー(勝鬘夫人)が

女人救済の悲願をこめて、自ら等身像を彫刻された尊像であること。

豊臣秀吉がこのお寺に祈願して秀頼を授かった。また、多田城主・源行綱の

妻は不信心による悪態をご本尊が鐘の緒をもって戒められたと伝えられており、

以来「鐘の緒」といわれて、出産の無事安泰を守る「安産の腹帯」として、

今も全国からこのお寺に腹帯を授かりに来られるのだとか。ことに幕末には、

中山一位の局が安産の腹帯を授かって明治天皇を無事に出産されたことで

明治天皇勅願所の「安産の観音さま」として有名になったのだそうです。

「大願塔」

かつて存在していた多宝塔を再現したものです。

2本目のエスカレーター、もちろん元気な人は階段を上っていくと・・・

「本堂」

現在の本堂は1603年に豊臣秀頼の命を受けた片桐且元が再建したもので

桃山時代の代表的な仏堂建築といわれています。

本堂前の「賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)」さん。

ここでは、大量のよだれかけが奉納されていました。

「開山堂」 「護摩堂」

護摩堂には五大明王が祀られています。

「子授け地蔵」

「防火塔」 「六角堂」

「大師堂」

「?」何か謂れがありそうな・・・

「鎮守社」 「稲荷社」

これで完結・・・では、無いです。まだ「その3」につづく。

2012.10/21、中山寺 五百羅漢堂にて。

○宗派:真言宗中山派(大本山) ○開基:聖徳太子

○御本尊:十一面観世音菩薩 ○創建:推古天皇時代(593~628)年

御詠歌「野をもすぎ 里をもゆきて 中山の 寺へ参るは 後の世のため」