「法華山 一乗寺(ほっけさん いちじょうじ)」は、兵庫県加西市にあり、

加古川と姫路市に連なる山中に建つ古刹です。国宝や重文も数多くあるお寺です。

開基は数々の伝説を残すインドの法道仙人。第二十五番札所の「播州清水寺」や

その後に行った番外「花山院菩提寺」も法道仙人が開山されたことになっています。

法道仙人は飛鳥時代、天竺(インド)から紫雲に乗って中国、百済(朝鮮)を経て

日本へ飛来、播州の山岳地を中心に60以上のお寺の開基とされています。

仙人は飛行自在の能力と限りない寿命を得ていたといわれ、自ら動かず仙術を

駆使して鉢を飛ばし、お布施を受けていたため「空鉢仙人」と呼ばれていました。

そうした法力の逸話が、時の帝である孝徳天皇の知るところとなり、都に呼ばれ

長年患っていた天皇の病を平癒したところ、その功績により法華山に一大伽藍を

建立することとなり、一乗寺ができたということです。

駐車場は少し離れたところにあり、直ぐ側には・・・

水子供養壇がいくつかあり、夥しい数のお地藏さんが置かれています。

「お水かけ地蔵菩薩」像と「粟嶋堂」

粟嶋堂を後ろから。横には絵馬が奉納されています。

この堂宇、「一乗寺 隣聖院 粟嶋堂」となっており、一乗寺の塔頭である隣聖院に

属するもので、ここに移築されたもののようです。

隣聖院は道を隔てて一乗寺の向かいにあります。

駐車場からバス停の方へ歩いて行くと、一乗寺の入口が見つかります。

入山料を払って少し進むと現れるのが・・・

やはりここも石段。172段(私が数えたわけじゃないけれど)しかもかなり急勾配。

本堂に辿り着くまで三段階に別れていますが、階段に次ぐ階段の連続・・・

最初の階段を登り終えると先にも石段が。三重塔が建っていて、その先の階段を

登るとやっと本堂があるはずです。

振り返って見ると、やはり急勾配。(^_^ゞおおコワイ。

ちょっとひと休み。最初の石段を登りきったところには二層になった立派な

常行堂が建っています。常行三昧の行を修するために建てられた仏堂です。

同じ天台宗の比叡山延暦寺にもありますね。

「常行堂」 「経堂」

二つ目の石段を登ると古い三重塔が建っています。向かい合って経堂も。

この経堂の横からも奥の院に通じる階段がありました。

「三重塔」〔国宝〕

我が国でも十指に入る古塔です。建立は平安後期の1171年、建立年代の明らかな

塔としては全国で8番目に古いものだとか。

やっと金堂(本堂)が見えてきました。もうひと息、階段を登らないと行けませんが。

「大悲閣」金堂(本堂)です。〔重文〕

石段を登りきっても舞台造りの足元に着くだけ、参拝するには向こう側に

回り込まないと上れません。

「鐘楼」

本堂脇に建っています。1628年の建築で、袴腰が付いた美しいものでした。

本堂の回り縁から吊られている梵鐘もしっかりと見えます。

本堂東側の縁です。先ほど見上げていた南面へ回ります。

舞台から外陣。 「賓頭盧尊者」

ご本尊は、白鳳時代作の聖観世音菩薩像(重文)で、秘仏となっています。

外陣から外を眺めると目前に三重塔が見えます♪

ちょっと珍しい風景なので、イイ記念写真ポイントかも・・・♪

さて、本堂の奥にも重文建造物が並んでいるようなので行ってみます。

「手水舎」 「護法堂」〔重文〕

護法堂は 一間社春日造で、小高い石垣の上にあります。

ちなみにここの前まで行くには石垣のような石段を登って行きますが、

足腰弱いと、とても危険な気がしました。

手前「弁天堂」、奥「妙見堂」ともに〔重文〕 「行者堂」

弁天堂は一間社春日造、妙見堂は三間社流造で、護法堂と合わせて

鎮守三社となっています。どれも小さな社ですが鎌倉時代の様式をとった

室町時代の建築で貴重なものだとか。

※一間社とは前の柱の間隔が一間(約180cm)で、三間社は柱が四本、間隔が一間

なので合計幅が三間です。流れ造りは棟に平行な平側から屋根をのばして庇と

しているのに対して、春日造りは妻側から庇を付設した形をとります。

このお寺、心霊スポットとしても有名なようで・・・

それにはここに「賽の河原」があるからでしょうが、残念ながら奥の院ともども

土砂災害のため立入り禁止になっていました。

ちなみに奥の院には開基の法堂仙人が祀られている「開山堂」があり、その横から

山の中に入って行くと賽の河原があるようです。そこには、いたるところに

童子供養の無数の小石が積み上げられ、また同じく供養の風車やおもちゃが

供えられれている。そんな光景は子や水子をなくした親の悲しみが、この寂しい

世界の中に凝縮されているようだ・・・とのこと。

本来なら奥の院、賽の河原をお参りして戻ってきたところに放生池が見えるはず。

放生池の中には、弁天様を祀った祠があるのですが、豪雨災害の影響かかなり

荒れ果てていました。

この鳥居の向こうには白妙稲荷大明神と見子大明神を祀る見子堂があるのですが

無残な状態でした・・・

ここら(裏参道?)を通り抜けて駐車場へと戻ります。

「太子堂」

境内、敷地内のいたるところに石造りの祠に入った石仏を見ました。

どういうものなのかは、よく分りませんが・・・

駐車場に戻る前にバス停前の休憩所に寄りました。お番茶がいただけます♪

お土産も売っていたので・・・

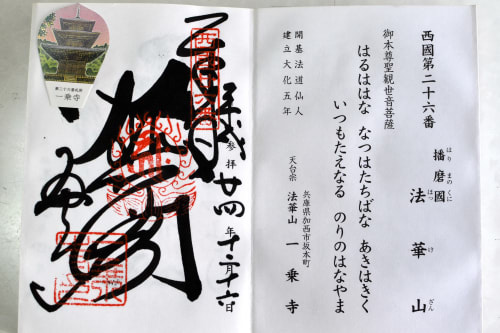

こんなんゲット!!ヽ(^。^)ノ

2012.12/16、法華山 一乗寺にて。

○宗派:天台宗 ○開基:法道仙人

○御本尊:聖観世音菩薩 ○創建:白雉元(650)年

御詠歌「春は花 夏は橘 秋は菊 いつも妙なる 法の華山」

加古川と姫路市に連なる山中に建つ古刹です。国宝や重文も数多くあるお寺です。

開基は数々の伝説を残すインドの法道仙人。第二十五番札所の「播州清水寺」や

その後に行った番外「花山院菩提寺」も法道仙人が開山されたことになっています。

法道仙人は飛鳥時代、天竺(インド)から紫雲に乗って中国、百済(朝鮮)を経て

日本へ飛来、播州の山岳地を中心に60以上のお寺の開基とされています。

仙人は飛行自在の能力と限りない寿命を得ていたといわれ、自ら動かず仙術を

駆使して鉢を飛ばし、お布施を受けていたため「空鉢仙人」と呼ばれていました。

そうした法力の逸話が、時の帝である孝徳天皇の知るところとなり、都に呼ばれ

長年患っていた天皇の病を平癒したところ、その功績により法華山に一大伽藍を

建立することとなり、一乗寺ができたということです。

駐車場は少し離れたところにあり、直ぐ側には・・・

水子供養壇がいくつかあり、夥しい数のお地藏さんが置かれています。

「お水かけ地蔵菩薩」像と「粟嶋堂」

粟嶋堂を後ろから。横には絵馬が奉納されています。

この堂宇、「一乗寺 隣聖院 粟嶋堂」となっており、一乗寺の塔頭である隣聖院に

属するもので、ここに移築されたもののようです。

隣聖院は道を隔てて一乗寺の向かいにあります。

駐車場からバス停の方へ歩いて行くと、一乗寺の入口が見つかります。

入山料を払って少し進むと現れるのが・・・

やはりここも石段。172段(私が数えたわけじゃないけれど)しかもかなり急勾配。

本堂に辿り着くまで三段階に別れていますが、階段に次ぐ階段の連続・・・

最初の階段を登り終えると先にも石段が。三重塔が建っていて、その先の階段を

登るとやっと本堂があるはずです。

振り返って見ると、やはり急勾配。(^_^ゞおおコワイ。

ちょっとひと休み。最初の石段を登りきったところには二層になった立派な

常行堂が建っています。常行三昧の行を修するために建てられた仏堂です。

同じ天台宗の比叡山延暦寺にもありますね。

「常行堂」 「経堂」

二つ目の石段を登ると古い三重塔が建っています。向かい合って経堂も。

この経堂の横からも奥の院に通じる階段がありました。

「三重塔」〔国宝〕

我が国でも十指に入る古塔です。建立は平安後期の1171年、建立年代の明らかな

塔としては全国で8番目に古いものだとか。

やっと金堂(本堂)が見えてきました。もうひと息、階段を登らないと行けませんが。

「大悲閣」金堂(本堂)です。〔重文〕

石段を登りきっても舞台造りの足元に着くだけ、参拝するには向こう側に

回り込まないと上れません。

「鐘楼」

本堂脇に建っています。1628年の建築で、袴腰が付いた美しいものでした。

本堂の回り縁から吊られている梵鐘もしっかりと見えます。

本堂東側の縁です。先ほど見上げていた南面へ回ります。

舞台から外陣。 「賓頭盧尊者」

ご本尊は、白鳳時代作の聖観世音菩薩像(重文)で、秘仏となっています。

外陣から外を眺めると目前に三重塔が見えます♪

ちょっと珍しい風景なので、イイ記念写真ポイントかも・・・♪

さて、本堂の奥にも重文建造物が並んでいるようなので行ってみます。

「手水舎」 「護法堂」〔重文〕

護法堂は 一間社春日造で、小高い石垣の上にあります。

ちなみにここの前まで行くには石垣のような石段を登って行きますが、

足腰弱いと、とても危険な気がしました。

手前「弁天堂」、奥「妙見堂」ともに〔重文〕 「行者堂」

弁天堂は一間社春日造、妙見堂は三間社流造で、護法堂と合わせて

鎮守三社となっています。どれも小さな社ですが鎌倉時代の様式をとった

室町時代の建築で貴重なものだとか。

※一間社とは前の柱の間隔が一間(約180cm)で、三間社は柱が四本、間隔が一間

なので合計幅が三間です。流れ造りは棟に平行な平側から屋根をのばして庇と

しているのに対して、春日造りは妻側から庇を付設した形をとります。

このお寺、心霊スポットとしても有名なようで・・・

それにはここに「賽の河原」があるからでしょうが、残念ながら奥の院ともども

土砂災害のため立入り禁止になっていました。

ちなみに奥の院には開基の法堂仙人が祀られている「開山堂」があり、その横から

山の中に入って行くと賽の河原があるようです。そこには、いたるところに

童子供養の無数の小石が積み上げられ、また同じく供養の風車やおもちゃが

供えられれている。そんな光景は子や水子をなくした親の悲しみが、この寂しい

世界の中に凝縮されているようだ・・・とのこと。

本来なら奥の院、賽の河原をお参りして戻ってきたところに放生池が見えるはず。

放生池の中には、弁天様を祀った祠があるのですが、豪雨災害の影響かかなり

荒れ果てていました。

この鳥居の向こうには白妙稲荷大明神と見子大明神を祀る見子堂があるのですが

無残な状態でした・・・

ここら(裏参道?)を通り抜けて駐車場へと戻ります。

「太子堂」

境内、敷地内のいたるところに石造りの祠に入った石仏を見ました。

どういうものなのかは、よく分りませんが・・・

駐車場に戻る前にバス停前の休憩所に寄りました。お番茶がいただけます♪

お土産も売っていたので・・・

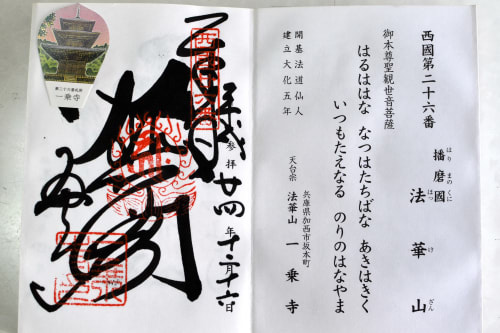

こんなんゲット!!ヽ(^。^)ノ

2012.12/16、法華山 一乗寺にて。

○宗派:天台宗 ○開基:法道仙人

○御本尊:聖観世音菩薩 ○創建:白雉元(650)年

御詠歌「春は花 夏は橘 秋は菊 いつも妙なる 法の華山」