今回は、いわゆる「天保地図皿」を2枚紹介します。

1枚は、今は閉鎖してしまっている拙ホームページ「古伊万里への誘い」に、既に、紹介したもので、もう1枚は、その後に購入した未紹介のものです。

まず、最初の1枚ですけれど、それは、上記のとおり、既に閉鎖してしまっている拙ホームページ「古伊万里への誘い」に紹介済みなわけですが、ここで、再度、その紹介文を載せることにいたします。

<古伊万里バカ日誌111 古伊万里との対話(天保地図皿)> (平成25年4月筆)

登場人物

主 人 (田舎の平凡なサラリーマン)

地図皿 (伊万里染付日本地図文角皿)

|

|

・・・・・プロローグ・・・・・

主人は、何を思ったのか、先日買ってきたばかりで、まだ身近に置いてある地図皿と対話を始めた。主人は、普通、買ってきた順に対話をしているので、これは珍しい出来ごとである。

地図皿: あれっ、どうしたんですか? 私はまだこの家に来たばかりでしょう。先輩方をさしおいて私が登場してしまってもいいんですか?

主人: うん。ちょっと変則なんだけどね~。もっとも、先月もそうだったかな~。

実は、先日、お前を買ってきてすぐに、ブログで、地図皿のお前を買ってきたことを記事にしたら、「是非見たい!」との要望が何人かからあったんだ。まっ、単なる興味本位での「見たい!」との要望なら無視してもかまわないんだが、どうも、そうでもないことに気付いたんだ。

私は、地図皿なんて、そんなに珍しいものではないと思っていたんだけれど、そうでもないらしいんだね。地図皿の本物を見る機会というものは極めて少ないので、今後、地図皿の本物を買う際の参考にしたいので是非見せてほしいという要望であることに気付かされたわけだよ。まっ、それで、いくらかでもお役に立てるならばと思って、急きょ、登場させることにしたんだ。

地図皿: そうでしたか。そんな理由でしたか。私を見て、皆さん、騙されることなく、無事、本物の地図皿を手に入れることが出来るといいですね。

主人: そうだね。皆さんの御健闘と御武運を祈りたいね。

地図皿: ところで、今では私は珍しいということですから、ご主人は掘り出しをされたということになりますか。

主人: さあね。私としては掘り出しをしたとは思っていないけどね。

天保時代に多くが作られ、一般民衆の間に人気があって流行した「天保地図皿」は有名だったから、ず~っと、1枚は欲しいとは思っていたんだけれど、これまでは、時代も若いくせに値段だけは高かったので買う気になれないでいたんだよ。ところが、先日、私の所属している古美術品交換会という所にお前が登場したわけだ。私としては最近、古伊万里の相場は下がっているし、お前は、「天保地図皿」としては小振りでもあるので、以前の相場の1/3くらいの△万円くらいで競り落とせるかな~と値踏みし、その程度の値段なら買って連れ帰ろうと思ったわけさ。

地図皿: 結果的に、予想どおりの△万円で競り落とせたんですね。競りというものは、だいたい予想どおりの値段で競り落とせるものなんですか。

主人: いや、そんな甘いもんじゃないね。予想どおりにゆくことはめったにないね。予想を下まわったり上まわったりといろいろだね。もっとも、予想を上まわることのほうがほとんどだけどね・・・・・。

ちなみに、先日、お前を競り落とした時の状況は次のようなものだった。まっ、予想どおりにうまくいった稀有な例かな。

ところで、私が所属している古美術品交換会というところは、素人でも入会出来るところなんだけれど、実際に入会している者は、プロが半数以上を占めるし、入会している素人の方だって骨董が好きで長年所属しているセミプロのような猛者が多いから、そんな中で、良い物を安く競り落とすのは大変なんだよ。私だって、素人ながら、10年以上もその会に所属しているんだけれど、所属年数からみたら、素人では新人に近いくらいだから、そんな中で、良い物を巡って安く競り勝つのは大変なんだ。

そのような中で、いよいよお前が競りにかけられる順番が巡ってきた。

ところが、私の当初の予想に反し、競り人の発句(競りのスタートの値段)は○万円だった。私の予想をはるかに超える額だった(><) 「あ~あ、私の予想が甘かったか! 古伊万里の相場が下がっていると言われているが、それほどでもなかったか。まっ、どうしても欲しいわけでもないから、ここは無理せずに諦めるか!」と思ったものだよ。この時、地図皿を1枚は欲しいな~とず~っと思ってはいたけれど、特に珍しいとも思っていなかったから、「安ければ買っとくか」程度にしか考えていなかったので、飛び付かなかったのがよかったのかな。「どうしても欲しい!」と思っていたのなら、○万円から追いかけていって、○万円プラスαで落札していたんだろうね。

しかし、競り人の発句に反し、誰も反応しなかった。シーンと静まりかえってしまった。皆さん、やはり、高過ぎると思ったんだろうね。

そうしたら、出品者が、競り人に、「もっと下からスタートさせてください。」と言ったんだ。出品者は、どうしても売ってしまいたかったんだろうね。お金が欲しかったのかな~。

そこで、競り人は、今度は、私の予想額をかなり下まわる×万円から再スタートさせたんだよ。

そうなりゃ、私だって諦める必要はないので、さっそく、×万円にプラスαを乗せて槍を入れた(買い値を告げた)。それに伴い、今度は、皆さんも次々に槍を入れてきたんだ。その程度の値段ならお買い得と思ったんだろうね。しかし、皆さん、ケチクサクて、ド~ンと大幅な槍を入れる人がいないんだね。上げ幅がちまちましていてなかなか決着がつかなかったんだよ。そこで、私も面倒になってきて、もともと△万円なら買ってもいいと思っていたので、「△万円!」との槍を入れたら、それ以上の槍を入れる者が現れず、それで決着してしまったんだ。

以上がお前を競り落とした時の状況だね。

地図皿: そうでしたか。競りというものは、なかなか緊張するものなんですね。

主人: そうだよ。競り市では、物に対する知識はもちろん、その時の相場、長年の経験と勘、その場のカケヒキ、度胸と決断等々、あらゆることが要求されるね。やはり、競り市はプロの戦場だね。素人がそこから良い物を安く掘り出そうなどとは思わないことだね。むしろ、掘り出すどころか掘り出されてしまうのがオチだね。

地図皿: そうですか。今回、ご主人は運が良かったんですね。

主人: そうだね。神に感謝だね。

地図皿: ところで、私はずいぶんと状態が綺麗なんですが、本歌ではなく新物なんですか?

主人: よくわかりもしない者は、状態が綺麗だと、よくそんなことを言うね。私は、磁器は綺麗であるべきと思っているんだ。それで、買ってくるとすぐに漂白剤の中に入れて綺麗にしているんだよ。お前だって、競り落としてきた時はずいぶんと汚れていたものな。

地図皿: そうですか。それで安心しました。

<古伊万里ギャラリー181 伊万里染付日本地図文角皿>(平成25年5月1日アップ)

|

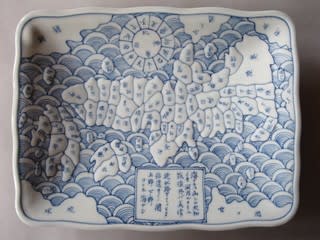

| 表面 |

| 上の真ん中より少し右側には「小人国」が、左端には「朝鮮」が、右端には「松前」がみられる。 中ほどの右端には「エゾ(蝦夷)」の一部が表示されている。 下の左端には「琉球」が、右端には「女コ国(女護国)」が描かれている。 |

|

| 裏面(わりと分厚い作りである) |

|

| 側面(思ったよりも高台が高い) |

|

|

裏面(高台内に「天保年製」の銘) |

|

|

| 「武蔵」が「武昌城」となっている。 | 「山城」が「平安城」となっている。 |

|

| 表面の下の中ほどに描いてある、海なし国の覚え方(?)の拡大写真 |

この角皿は、江戸時代の天保時代に多く作られ、一般民衆の間に人気のあった、いわゆる「天保地図皿」と言われるものである。

この角皿のように、高台内に「天保年製」の銘が入っているものは結構見られる。

形は、このような角形のものの他に丸形のものもある。

描かれている地図は、現在のような正確なものではなく、当時、一般的に親しまれていた「行基図」と呼ばれるもので、そこには、蝦夷や琉球、朝鮮などの実在の国のほかに、「小人国」や鬼女が住むといわれる「女護国」といった、実在しない伝説の国も描かれている。

ところで、この手の地図皿は、これまで、図録や美術館などで何度も見ているはずなのに、この地図皿を手に入れてから初めて気付いたことがある。

それは、「武蔵国」が「武昌城」と、「山城国」が「平安城」と表示されていることに気付いたのである。

やはり、図録や美術館では、漫然と眺めていることがわかる。

我が物として、じっくりと観察して、初めて発見するものがあるようだ。

それに気付いた時、一瞬、頭の中が真っ白になった(><)

「あれっ、やられたか~。新物を掴んでしまったか~~」と思ったからである(><)

しかし、「やはり、そんなことはないだろう。雰囲気として、どうしても江戸後期には属するはずだ!」と思い、手持ちの書物やネットに載っている地図皿の写真をよ~く見てみると、けっこう、「武蔵国」を「武昌城」と、「山城国」を「平安城」と表示しているものは多いのである。

それで、先ずは一安心というところではあったが、今度は、「では何故?」という疑問が湧き、なんとなく落ち着かない(-_-;)

そこで、いろいろとインターネットで調べていたら、「戸栗美術館公式ブログ」の2011年07月17日の記事に、そのものズバリのことが書いてあったので、次にそれを紹介したい。

今では、インターネットというようなものが存在するので、便利な世の中になったものである(*^_^*)

毎日暑いですね!今展示では、みなさまに涼を感じていただこうと、1Fやきもの資料室にそば猪口コーナーを設けています。

また、庭の田の神様からデザインを起こした戸栗美術館オリジナルうちわも受付やラウンジで無料頒布しています(なくなり次第終了)。

なんとか節電しつつ暑さを凌ぎたいものですね。がんばりましょう!

さて、本日のブログでは、今展示第3展示室の最後の出展品、19世紀の地図皿をご紹介します。

江戸時代、鎖国をしていた日本ですが、18世紀末になるとロシアやアメリカの船が来航し始めます。そうなると、国内でも日本の領域や外交に対する興味が高まり、伊万里焼の文様としても日本地図が描かれるようになります。こうした地図皿は、裏に「天保年製」の銘をともなうものが多いので、とくに天保年間(1830-44)頃に流行したようです。

このお皿は、蛸唐草を背景に日本地図を表し、「常陸」「下総」「安房」「相模」「伊豆」「駿河」などなど・・・国名を書き入れています。

ところが、現在の東京のあたりについては、「武蔵」の国となるはずのところ、「武昌城」と書き込まれています。この「武昌城」とはいったい何なのでしょうか。

中国の湖北省に「武昌」というところがありますが、関係はあるのでしょうか・・・。

答えは18世紀後半の儒学者・津阪東陽(つさかとうよう 1757-1825)の記した『夜航詩話』(天保7年(1836)出版)という、詩の作法や逸話などについて述べた書物の中に見つけることができます。

日本の地名を漢詩に表したい場合、そのまま地名を入れてしまったのでは、韻を踏む漢詩に向かず、雅趣に欠けるという理由から、中国の地名に置き換えて表現することが行われていたそうです。そのような慣習について、津阪東陽は『夜航詩話』の巻一において、以下のように述べています。

「武蔵」を「武昌」と言い換えたものがあるが、武昌は中国の僻地なので道理に合わない。荻生徂徠(おぎゅうそらい 1666-1728)やその門人の服部南郭(はっとりなんかく1683-1759)らが、「武昌魚」「武昌柳」など中国の古い故事をひきたいがために、「武蔵」をあえて「武昌」と称すことは許容できるが、後世の人が理由なくその形式のみを踏襲して「武昌」を用いているのは謂れのないことだ・・・と嘆いています。

本文の中では、武蔵→武昌のほかに、以下のような例も挙げられています。

【共通する一文字にちなんで中国の地名が借用されている例】

筑紫→紫陽、安房→房陵、石見→碣石、伊豫→豫章、加賀→賀蘭、和泉→酒泉、若狭→若耶

【まるで故なく借用されているひどい例】

美濃→襄陽、伊賀→渭陽、播磨→?陽、相模→湘中、名護屋→呉門、富士川→巫峽

展示中の地図皿では、武蔵→武昌(※)以外の地名の借用は見られませんが、おそらくこのような漢詩の慣習が地図にも取り入れられたものと考えられます。

ちなみに、この地図皿の日本のまわりには、蝦夷や琉球など実在の島のほかに「女護島」「小人国」など伝説上の島も描きこまれており、こちらも馴染みのない地名ですね。

※中国では「城」とは城壁都市のことであり、「城主の住まい」というよりも「街」を意味しますので、「武昌城」=「武昌の街」です。

上記の日本地図に表された「武昌城」については、謎が解けずにいたところ、留学時代の仲間であり、歴史学を専門としている東北大学の水盛涼一氏より資料提供とアドバイスを賜りました。記してお礼申し上げます。

(杉谷)

なお、「平安城」については、上のような資料を見つけ出すことは出来なかったが、「山城国」を「平安城」と表示したからといって、それが新物だという根拠にはならないであろう。

この地図皿には、「海なし国の覚え方(?)」みたいなものが描かれている。

この文言を描いた地図皿も多いようである。

この文言は、

「 海なきは 山城、大和、伊賀、河内 筑紫に筑後、丹波、美作 近江路や美濃、飛騨、信濃、甲斐の国 上野、下野これも海なし 」

と読むのであろう。

このようにして、海なし国の名前を覚えたものと思われる。

ところで、また、この地図皿をよ~く見てみたら、「筑紫国」というのが見当たらないのである。

またまた疑問に感じて、再度、インターネットで調べたら、古くは筑紫国と呼ばれたものが、7世紀末の律令制成立とともに筑前・筑後の2か国に分割されたとのことである。

この地図皿には、筑前と筑後の2か国の名は描かれているのだし、また、上記の文言の海なし国の一つに「筑後」が挙げられてもいるのだから、どうして上記の海なし国の覚え方(?)の文言の中に「筑紫国」が出てくるのかの意味が分からなくなったところである。

「筑紫」には意味はなく、単なる、覚え方のゴロ合わせとして登場してくるのであろうか?

製作年代:江戸時代後期(天保時代)

長径:27.9cm 短径:21.5cm 高さ:4.9cm

上掲の1枚目の地図皿は、平成25年4月に購入したものですが、その後、縁あって、2枚目の地図皿を平成28年1月に購入しました。

次に、その、2枚目の地図皿を紹介いたします。

表面

裏面 (高台内に「文化三年」の銘があります)

この手の地図皿の多くは天保年間(1830ー44)に作られていますが、ご覧のように、この地図皿の高台内には、「文化三年(1804)」と書かれています。

江戸時代後期の伊万里には、「文化・文政」以後に作られた物にも、よく、「文化年製」の銘が使われますので、果たして、この地図皿が本当に「文化三年」に作られたものかどうかは定かではありませんが、「文化三年」よりそれほど後ではないようの思われます。「天保」よりは少し前に作られたのかもしれません。

側面 (ちょっと歪みがみられます)

なお、この地図皿の「武蔵」は、1枚目の地図皿とは違って、「武蔵 江戸」となっていて、違和感がありません。

また、「山城」も、やはり、1枚目の地図皿とは違い、「山城 京」となっていて、やはり、違和感がありません。

ところで、1枚目の地図皿と2枚目の地図皿を比較しますと、1枚目の地図皿のほうは厚めにしっかりと作られ、歪みがみられませんが、2枚目の地図皿には、歪みがみられます。1枚目の地図皿のほうが上手だったのでしょう。

製作年代:江戸時代後期(文化・文政~天保時代)

長径:29.0cm 短径:25.2cm 高さ:4.1cm