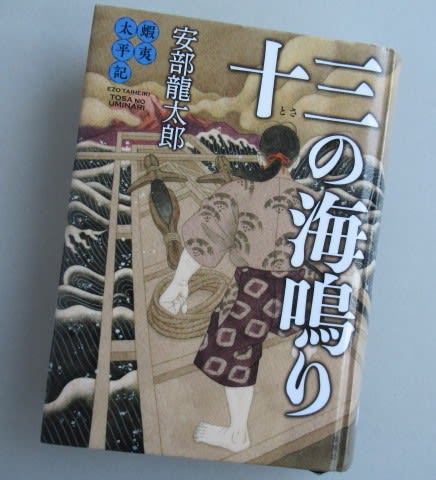

「蝦夷太平記 十三(とさ)の海鳴り」(安部龍太郎著 集英社 2019年10月30日第1冊発行)を読みました。

先日、「極楽 征夷大将軍」(垣根 涼介著 文藝春秋 2023年7月25日第2刷発行)や「摂関家の中世ー藤原道長から豊臣秀吉までー」(歴史文化ライブラリー521)(樋口健太郎著 吉川弘文館 2021年(令和3)4月1日第1刷発行)を読み、鎌倉時代末期の頃の状況を少し知ったところです。

今回読んだ「蝦夷太平記 十三(とさ)の海鳴り」も、時代的には、鎌倉時代末期の頃の出来事を扱ったものでした。

特に鎌倉時代末期の頃の出来事を扱った本を選んできて読んだわけではなく、図書館で、たまたま目に付いたものですから、次はこの本を読んでみようと思って借りてきて読んだにすぎません。

本の選択には、往々にして、そのようなことが起こりますね。意識して選択しているわけではないのですが、不思議と繋がっているんですよね(^_^)

それはともかく、この本は、鎌倉時代末期、後醍醐天皇が全国に倒幕を呼びかけ、それに呼応するものが各地に現われ始めた頃を扱ったものでした。

各地に、鎌倉幕府(実質は執権北条得宗家)に不満を持ち、後醍醐天皇の倒幕の呼びかけに賛同するものが現われてくるわけですが、この本では、主として、そのうちの陸奥、出羽、蝦夷の反乱の状況を題材として小説にまとめたものです。

内容的には、古い出来事ですから、かなりのフィクションが混じっているかとは思いますが、昔の、当時の、東北地方や北海道の状況、アイヌの生活状況などを知ることが出来、興味深く読むことができました。

次に、この本の「あとがき」を紹介し、この本の紹介に代えさせていただきます。

あとがき

鎌倉時代の末期に起こった安藤氏の乱が、北条得宗家を窮地に追い込み、やがて鎌倉幕府の崩壊につながった。

それはほぼ歴史の定説だが、なぜ奥州北端の津軽にいた安藤氏にそれほど大きな力があったのか、いまだに謎のままである。

筆者は、南北朝時代を日元貿易の活性化による経済構造の変化と、商業、流通の隆盛による富の偏在を背景として捉えなおすべく、『道誉と正成』と『義貞の旗』を上梓した。

そして三冊目に、北方交易とアイヌ、蝦夷問題を中心として安藤氏の乱を描いた本件に挑むことにした。

取材にあたっては弘前大学名誉教授の斉藤利男先生に大変お世話になった。

青森県の各地に同行していただきながら、基本的な歴史的事実や参考文献などについて、まさに手取り足取り教えていただいた。

中でも忘れ難いのは、外の浜安藤氏の拠点だった内真部館と、その背後にある山城に行った時のことだ。

山背が吹く夏の頃で、先生は山城の遺構を探そうと、藪におおわれた道をかき分けかき分け山頂に向かわれた。

我らにはとてもついて行けない速さで、中腹で断念して待っていると、三十分ほどして戻って来られた。

「十年前はあったんだが、今は山林伐採のために破壊されていました」

悲しさと憤りのこもった声でそう言われた。

五所川原市教育委員会の榊原滋高氏にも大変お世話になった。

榊原氏は長年にわたって十三湊の発掘調査にたずさわり、全貌を解明する手掛りを数多く発見されている。

十三湊研究の土台を築かれた方で、真摯で誠実な研究姿勢にはお目にかかるたびに敬服したものだ。

また取材のたびに同行し、さまざまな便宜を図って下さった東奥日報社の斉藤光政氏と成田亮氏にも、甚大な感謝の意を表したい。

取材中や移動の車内、そして地元の名酒を酌み交わしながらの話の中に、作中人物を描くためのヒントが山のように埋まっていた。

こうして上梓することができたこの本が、ご協力いただいた方々の期待に添えるものかどうか心許ないが、ともあれ賽は投げられた。

皆様に感謝しつつ、本書が多くの方々に読んでもらえるように祈るばかりである。

なお以下の文献を主に参考にさせていただいたので、明記して謝意を表したい。

(参考文献省略)