バンコクに来たら必ずすること。初めの頃は寺院に行ったり、船に乗ったりしたが、最近はほとんど観光しない。

で、することと言えば、まずマッサージ。今回も2度行った(因みに旅は3泊5日)。行きつけの店がある。スクンビットの Cherr Massage 。知人にタイ・マッサージの先生の店で皆マッサージが上手いと紹介され、それからバンコクに来る度お世話になっている(ただ店は変わらないが、経営が変わった気がする)。次に買い物(まあ僕の場合正しくは荷物持ち)。そして、料理教室に行くこと。

今回で料理教室は4回目。いずれも外国人向けの教室でホテルのタイ料理レストラン、個人の教室、料理学校と行き、今回は前回とは違う料理学校、Bangkok ThaiCooking Academy に行った。今まで行った中でここが一番良かった。その理由は、①料理のメニューが豊富で かつ 選べる、②作業の流れが極めて効率的、③(これはたまたまだが席が先生の隣で)英語が聞き取りやすかったこと。

当日は朝の 8:45に BTSスクンビットラインのオン・ヌット駅に集合。シンガポール人の親子、香港のおばさん3人と僕らで総勢 8人だった。まずここで各自が選んだ料理をスタッフに報告する(後で分かるがこれが大事)。見出しの写真にあるように、スープとサラダ、炒め物、カレー、前菜と麺類から各々一つ選ぶ。僕はトム・ヤム・クン、空心菜炒め、マッサンマン・カレーとパッタイを選んだ。

そして市場見学。7、8分歩いてオン・ヌット市場に到着(実は料理学校はこの市場の隣り)。肉、魚、野菜、果物に調味料・香辛料など、地元の方向けの市場である。町中のきれいなスーパーより物が新鮮な感じがする。肉と魚が一緒に並んでいたり、カエルが売られていたり、なかなか楽しかった。

見学を終え料理学校に行くと、フィリピンの料理学校の生徒10名も加わり、全員で18名になったとのこと。そして各自の選んだ料理の材料が揃えられ、きれいにテーブルに並んでいる。

僕は17番の席と言われ、そこには僕の選んだ料理の材料が必要な分だけ置かれている。なんて手際が良い!集合場所で各自の料理を確認するのはこのためだったんだ。一つの野菜を洗って、切って、皆で分けてとかいうと、それだけで時間がかかってしまう。

【トム・ヤム・クン】

【 空心菜炒め】

【マッサンマン・カレー】

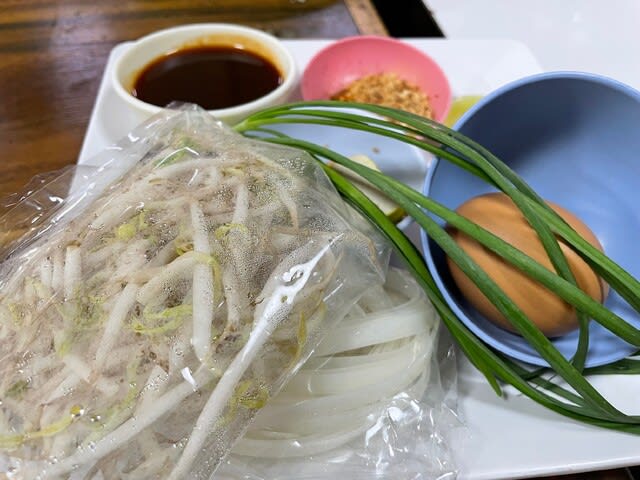

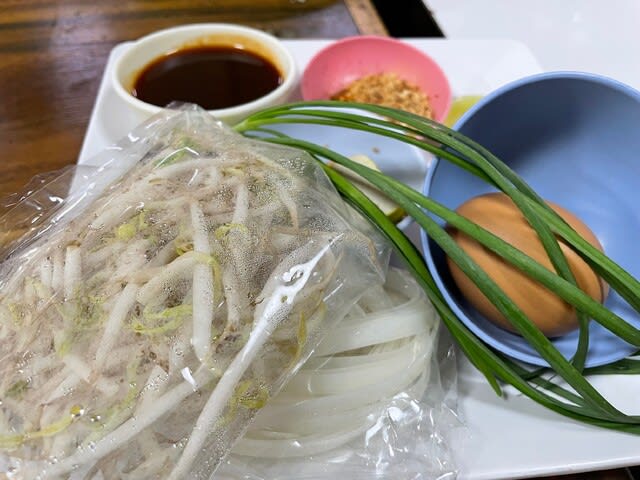

【パッタイ】

さて、いよいよ料理開始。先生がメニューのグループ順に下ごしらえの説明をして行く。「スープとサラダ。トム・ヤム・クンの人。〇番、〇番と〇番。まずニンニク、生姜、トウガラシを切って。次にタマネギを縦に半分に切り、横に半分に切る・・・」といった感じ。すみません、記憶があやふやなもので。レシピや作り形は動画で確認できるのでご安心を。

先生は、この説明をグループ毎に4種類として16通り説明。我々は自分の料理の分だけ聞き、あとは調理なので問題ないが、先生は混乱しないのだろうか。立て板に水の説明で、いくら慣れているとはいえ恐れ入ってしまう。

下ごしらえに 2時間。タイ料理に限らず、料理は下ごしらえだと実感。火を使った実際の料理は全部で30分くらいだろうか。手順は先生が教えてくれるし、一つの料理が終わるとスタッフが新しい鍋をさっと渡してくれる。僕らは言われたとおり炒めたり、煮るだけ。うーん、よく出来たシステムだ。生徒は料理だけに集中できる。材料を切ったり、材料と香辛料をまぜたり・すりつぶしたり、そして炒めたりと、かつてなく働き、充実した料理教室だった。完成品は以下の通り(注:妻の分と一緒に写ってます)。

ふっふっふ~、動画もあるし、これで僕もタイ料理のスペシャリスト間違いなし?

で、することと言えば、まずマッサージ。今回も2度行った(因みに旅は3泊5日)。行きつけの店がある。スクンビットの Cherr Massage 。知人にタイ・マッサージの先生の店で皆マッサージが上手いと紹介され、それからバンコクに来る度お世話になっている(ただ店は変わらないが、経営が変わった気がする)。次に買い物(まあ僕の場合正しくは荷物持ち)。そして、料理教室に行くこと。

今回で料理教室は4回目。いずれも外国人向けの教室でホテルのタイ料理レストラン、個人の教室、料理学校と行き、今回は前回とは違う料理学校、Bangkok ThaiCooking Academy に行った。今まで行った中でここが一番良かった。その理由は、①料理のメニューが豊富で かつ 選べる、②作業の流れが極めて効率的、③(これはたまたまだが席が先生の隣で)英語が聞き取りやすかったこと。

当日は朝の 8:45に BTSスクンビットラインのオン・ヌット駅に集合。シンガポール人の親子、香港のおばさん3人と僕らで総勢 8人だった。まずここで各自が選んだ料理をスタッフに報告する(後で分かるがこれが大事)。見出しの写真にあるように、スープとサラダ、炒め物、カレー、前菜と麺類から各々一つ選ぶ。僕はトム・ヤム・クン、空心菜炒め、マッサンマン・カレーとパッタイを選んだ。

そして市場見学。7、8分歩いてオン・ヌット市場に到着(実は料理学校はこの市場の隣り)。肉、魚、野菜、果物に調味料・香辛料など、地元の方向けの市場である。町中のきれいなスーパーより物が新鮮な感じがする。肉と魚が一緒に並んでいたり、カエルが売られていたり、なかなか楽しかった。

見学を終え料理学校に行くと、フィリピンの料理学校の生徒10名も加わり、全員で18名になったとのこと。そして各自の選んだ料理の材料が揃えられ、きれいにテーブルに並んでいる。

僕は17番の席と言われ、そこには僕の選んだ料理の材料が必要な分だけ置かれている。なんて手際が良い!集合場所で各自の料理を確認するのはこのためだったんだ。一つの野菜を洗って、切って、皆で分けてとかいうと、それだけで時間がかかってしまう。

【トム・ヤム・クン】

【 空心菜炒め】

【マッサンマン・カレー】

【パッタイ】

さて、いよいよ料理開始。先生がメニューのグループ順に下ごしらえの説明をして行く。「スープとサラダ。トム・ヤム・クンの人。〇番、〇番と〇番。まずニンニク、生姜、トウガラシを切って。次にタマネギを縦に半分に切り、横に半分に切る・・・」といった感じ。すみません、記憶があやふやなもので。レシピや作り形は動画で確認できるのでご安心を。

先生は、この説明をグループ毎に4種類として16通り説明。我々は自分の料理の分だけ聞き、あとは調理なので問題ないが、先生は混乱しないのだろうか。立て板に水の説明で、いくら慣れているとはいえ恐れ入ってしまう。

下ごしらえに 2時間。タイ料理に限らず、料理は下ごしらえだと実感。火を使った実際の料理は全部で30分くらいだろうか。手順は先生が教えてくれるし、一つの料理が終わるとスタッフが新しい鍋をさっと渡してくれる。僕らは言われたとおり炒めたり、煮るだけ。うーん、よく出来たシステムだ。生徒は料理だけに集中できる。材料を切ったり、材料と香辛料をまぜたり・すりつぶしたり、そして炒めたりと、かつてなく働き、充実した料理教室だった。完成品は以下の通り(注:妻の分と一緒に写ってます)。

ふっふっふ~、動画もあるし、これで僕もタイ料理のスペシャリスト間違いなし?