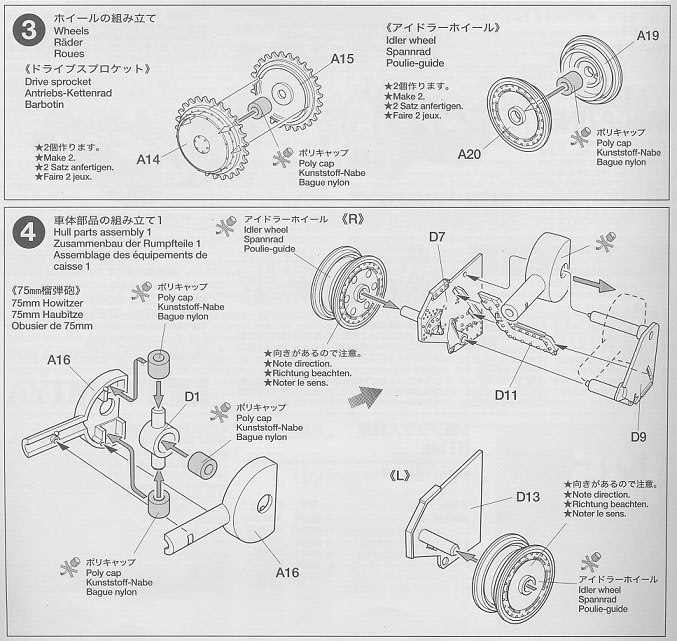

ステップ3ではドライブスプロケットつまり駆動輪と、アイドラーホイールつまり誘導輪とを組み立て、ステップ4では75ミリ主砲や車体前面部分などを組み立てました。このうち、ガルパン仕様への追加工作は、ステップ4においてD11のパーツに施しました。

また、D9から横に伸びる二つの支持棒のうち、下のものは劇中車にはありませんので、切り取る必要があります。が、組み立て段階で切り取ってしまうと、前面部分全体に歪みが生じる可能性が高いうえ、強度も不足すると思われたので、この段階ではパーツのままで接着しました。車体全体を組み上げて各部をしっかり接合したのちに、改めて下の支持棒を切り取ることにしました。

これがパーツD11です。車体前面下部の装甲板のひとつで、75ミリ主砲の下に位置します。キットのパーツでは合わせ目のラインが入り、出っ張りもありますが、これらは劇中とは異なります。下に並ぶリベットも劇中ではありませんので、一つ一つアートナイフで削り取ってゆきました。

厳密には、D11そのものの形状が劇中とは異なっており、追加工作を行えば、最終的には隠れてしまう部分になります。しかし、制作途中においては各部の歪みを無くし、強度をもたせるために欠かせないパーツでもあるので、あえて組み立てガイドの指示位置に接着しました。

劇中のワンシーンでは、黄色円内に示した範囲がD11に該当しますが、装甲板の形状が違っているうえに出っ張りも合わせ目のラインもなく、一番下のリベットの並びもありません。ステップ2で改造したパーツD14と隣り合う位置です。劇中とキットの状態とが大きく異なる部分のひとつですので、この範囲の修正は必須となります。

改造後のD11です。出っ張りを削り取り、合わせ目のラインもパテで埋めて消しました。毎度のことながら雑な仕上がりです。組み立ての最終段階で車体前面の形状を修正すれば、D11は支持材の役目を果たしつつ、外からは完全に見えなくなりますので、仕上げが雑なままでも問題はありません。改造せずにそのまま支持材として接着したほうが良かったかもしれませんが、車体前面の修正がプラ板を用いての自作をともなう点を考慮すると、D11を劇中仕様にしておいた方が、自作パーツの制作の目安にもなるだろうと思いました。結果的には、その通りになりました。

D11を組み込んで、誘導輪や75ミリ主砲をくっつけ、車体前面部分が組み上がりました。戦車のキットでは、主砲などの武装には必ず目が行くと思うので、その周りをガルパン仕様に作ってあるかないかの違いは、かなり目立つのではないかと思います。いずれにせよ、車体前面部の装甲板の形をガルパン仕様に修正する作業は、組み立て作業の最終段階にて行うことにしました。

ステップ5では、ステップ4で組み立てた部品を車体底部のD16に接着し、さらに転輪部分までカバーする側面装甲板のパーツD2とD15を貼り付けることになりますが、ガルパン仕様への工作にあたっては、このD2とD15への改造が加わります。

まず車体底部のD16に、ステップ4で組み立てた部品を接着しました。ここまでは組み立てガイドの指示通りに進めました。接着の際に正しく組まないと、わずかな歪みなどが生じますので、D11やD9の下の支持棒などをそのまま接着して正解でした。ガルパン仕様に直したくても、組み立て工程の流れや接着および強度確保の点で出来ない部分がある、ということですね。

裏返して見ますと、改造したD14やD11のパーツが意外に目立つことが改めて感じられます。D11のパーツは、前述のように最終段階の追加工作によって内に隠れます。この範囲に手を入れている先行作品は、ネット上においては、私の見てきた限りではたった一件しかありませんが、それもD11のパーツに関しては組み立て指示の通りに組んだままのようです。

なお、D9の下の支持棒が上にきていますが、この段階ではこれが左右の誘導輪部のパーツを支えて接合している唯一の重要な部品であることが理解出来ます。劇中には見えない部品ですが、これを最初に切り取ってしまうと、組み合わせも接合もうまくいかなくなりますので、ここではどうしても必要でした。

転輪をカバーする側面装甲板のD2とD15です。下にソリ状のスカートがついており、第二次大戦中の実車の写真や現存車輌の多くに見られる特徴の一つです。先行作品の大部分が、このパーツをそのまま組みつけていますが、劇中の車輌ではソリ状スカートの部分がついていません。

公式設定資料の図でも、ソリ状スカートの部分がついていないことが分かります。第二次大戦中の実車の写真や現存車輌においては、ソリ状スカートの部分を外すと転輪がむき出しになるそうです。でもガルパン仕様では転輪がむき出しになっていません。

とりあえず、パーツのソリ状スカートの部分を切り離しました。段差になっていますので、それに沿ってアートナイフで軽く切込みを入れておき、それを三、四回ほど繰り返して切っていけば、簡単に離すことが出来ます。リベットやモールドぎりぎりの所に切込みを入れますので、間違ってリベットなどを切り落とさないように注意して行いました。

ソリ状スカートの部分を切り離し終わった状態のD2とD15です。これがガルパン仕様の形状です。

ここで劇中のワンシーンを御覧下さい。対黒森峰戦におけるマウスとの対峙においてB1bisは撃破されてひっくり返ってしまいましたが、そのために転輪部分の状況がよく分かるようになっています。黄色の矢印で示したように、転輪を4個ずつまとめて保護するカバーがついているのが分かります。これに相当するパーツは、タミヤのキットにはありません。

別のワンシーンでは、この転輪カバーが転輪4個をまとめてワンセットとして動いていることが分かります。対プラウダ戦にて、追撃するプラウダチーム副隊長ノンナの正確な射撃を受けて被弾し、衝撃でワンバウンドする瞬間ですが、劇中車独特の転輪の形状が最もよく分かる貴重なシーンでもあります。

この形状に忠実に作るのであれば、転輪4個ごとに一つのカバーをつけるという形で、計8個のカバーを自作するしかありません。しかし、キットの状態が、カバーを8個作って接着するには難があるように思われました。

そこで、どうやって転輪カバーを追加するかを、キットを仮組みしながら模索してみることにしました。まず上画像のように、上下の車体を合わせました。側面装甲板のD2とD15のパーツは上部車体パーツに接着するため、その下に劇中車独特の転輪カバーを追加するのであれば、車体底部パーツにつけてある転輪部分との間に、追加転輪カバーを差し込めるだけの隙間や範囲が確保出来るかどうかが問題になります。

上部車体パーツに、側面装甲板のD15を仮に差し込みました。この時点で転輪は六割ぐらいがむき出しになっています。これをほとんど覆い隠すカバーを、転輪4個ごとに貼り付ける形になりますが、カバーを片側で4個作るよりは、一枚のプラ板で一体成形したほうが良さそうに思われました。

そこで、寸法を測って細長く切った1ミリ厚のプラ板をD15の下に差し込み、転輪4個ごとに切り込みを入れました。この要領で左右二枚のプラ板のカバーを自作しました。

その後、切り込み部分をより深くしました。これで側面装甲板のD15およびD2の下に接着すれば、繋がっている部分が完全に隠れますので、カバーは転輪4個ごとにセットされたように見えるわけです。

さらにこのカバーには、両端にボルト状の留め具がついているので、プラペーパーでそれらしくカットしたものを貼り付けました。カバー一つに二つの留め具がありますが、一番前の留め具のみが完全に露出しているので、それだけは丸くカットして貼り付けました。

自作したカバー部分を試しに仮付けしてみました。車体底部パーツにテープで仮留めしておき、転輪部分が劇中のようにほとんど見えない状態になるかどうかをチェックしました。まあ、こんな感じですかね・・・。

側面装甲板のD2を付けてみると、思ったよりもうまい具合におさまりました。留め具の形も劇中と同じように半分ほど隠れ、一番前の留め具のみが完全に露出した状態となりました。うん、こんなもんでしょう。

この転輪カバーは、内側にもついているのでそちらも自作パーツを着けようと考えたのですが、同じ形のパーツをあと二枚作って貼り付ける方法は、キットのパーツの状態からして無理でした。以後のステップにおいても多くの追加工作を控えているため、内側の転輪カバーについては、いったん保留することにしました。 (続く)