仏性寺の由緒の古さは、境内にある老木の存在にも示されています。八角堂の南と西には、古い大樹があり、南の方は枝の全てを伐られて太い幹だけが空に聳えています。

この木もイチョウで、水戸市の保存樹にも指定されています。樹齢は約800年とされていて、六地蔵寺の老樹とほぼ同年代であるようです。仏性寺も六地蔵寺も共に創建は九世紀代と伝え、室町期の建築を残す点でも共通しています。と言うよりも、両寺が常澄の里に同じ密教の寺として関連性を保ちつつ、同様の歴史を重ねて今日に至った、と解釈すべきなのかもしれません。

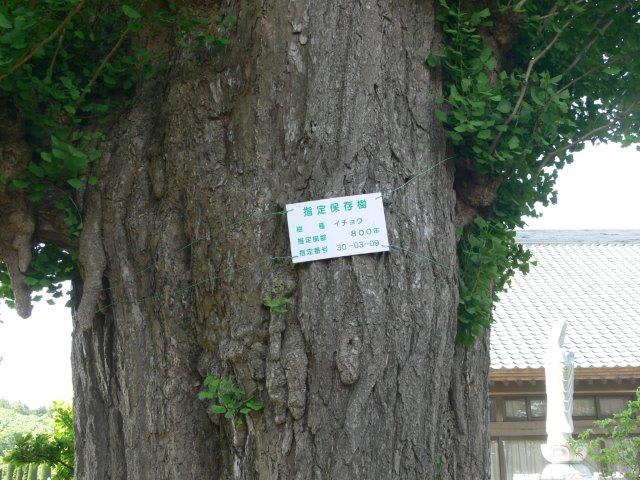

八角堂の西にそそり立つ古い大樹は、これもイチョウで、樹齢は約800年とされています。

見上げると、枝葉も豊かで、その若々しい緑色は年輪を全く感じさせません。驚くべき生命力ですが、同時にその神秘さに心打たれる思いがしました。

この寺も南面して山門は南に置かれますので、参道は八角堂の西から南に敷かれてあります。その途中には、江戸期の六地蔵石仏が、墓地の結界を示すかのように並んでいます。西日本では類似の石仏遺品を中世期より多く見ますが、茨城県下では江戸期の遺品でさえも貴重であるらしく、水戸市の文化財に指定されています。それぞれの地蔵石仏に銘文があり、いずれも江戸期の年号でした。

山門をくぐって振り返ると、石造の金剛力士像が両脇を固めて伽藍域の護持にあたっていました。標柱に刻まれる「涌石山」の山号と「大日院」の寺号は、ともに天台宗寺院らしい響きを感じさせてくれます。

山門から境内を望むと、八角堂がぴたりと中心軸線上に位置しているのが見えました。まさしく本堂の位置におさまっていることが分かります。古代寺院の伽藍配置の正統的な系譜を受け継いでいるかどうかは、門から眺めれば分かりますね。

石造の金剛力士像も、水戸市の文化財に指定されています。こちらは阿形像です。茨城県を含む関東地方には石仏の遺品が数多く残りますが、金剛力士像の遺例はそう多くはないようです。二十代の後半に、長期出張で大分県別府市に滞在した時期、休日には近くの国東半島へ行って六郷満山の寺々を回りましたが、色んな所で石造の金剛力士像を見かけました。こちらの仏性寺の像とは、大きさも雰囲気もどこかに通っているように思えました。

こちらは吽形像です。阿形像とともに140センチの法量を有し、石仏には稀な忿怒の面相を巧みに彫り表しています。背面に刻銘があり、江戸期の元禄七年(1694)の造立であることがわかります。

阿形の左手には、かつては何かを握っていた痕跡が見られます。おそらく金剛杵でしょうが、石像において長い杵を形づくるのは難しいので、意味が分かる程度にデフォルメして造形されていた可能性が考えられます。

石仏は、近寄って見ると意外にも豊かな表情を見せてくれることが多いです。細かく精巧に彫り刻まれた木彫像の深みのある相貌とは違う次元の、どこか人間的な親しみに満ちた感情が、冷たいはずの石肌に温もりをゆきわたらせているように感じられます。

なので、本来は憤怒の相を示しているにもかかわらず、憤怒とは異なる、どことなく滑稽感すらただようユーモラスな気分すら感じられます。こんにちは、と挨拶すれば、「ウム」と頷いてくれそうな雰囲気です。

金剛力士像に一礼して寺を後にしました。山門の南側には更地が広がっているので、かつての参道がどのように設けられていたかは分かりませんでした。 (続く)