陶器製造所跡(常磐神社 常磐町1-3-1)

徳川斉昭は、この地に、登り窯を築き、既に稼働していた瓦谷の製陶所を合併して、陶器の国産化(水戸藩化)をはかったそうです。肥前等の陶工を呼び寄せて技術の向上を図ったようです。七面焼きともいわれた、ここでつくられた陶器生産は、天保9年から明治4年まで続いたそうです。写真は、常磐神社石段脇にある石碑です。

楽焼場(らくやきば 偕楽園 常盤町1-3-3)

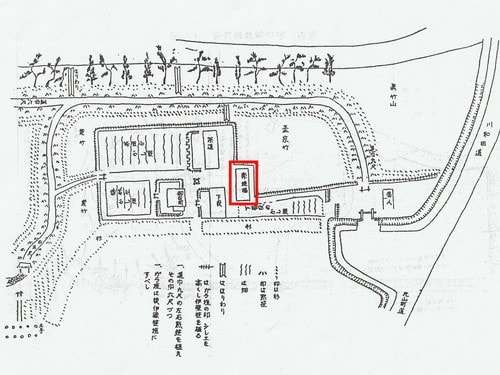

斉昭は、上の七面焼きのほかに、楽焼きの窯も偕楽園内につくっていたそうです。自身の手びねりを、茶室で使ったり、贈答用にでも用いたのでしょうか。楽焼場は、好文亭と正門の中間あたりにあったそうです。写真(偕楽園の現況調査報告書)は、斉昭の描いたたくさんある偕楽園計画図の1枚を模写したものだそうですが、「楽焼場」と書かれています。ただし、この図には好文亭という名前はないようです。

囲裏窯跡(かこえうらがまあと 見和1-356-14)

斉昭がつくらせた七面焼きと同時期に焼かれていたという窯だそうです。ここでつくられた陶器は、土瓶、すり鉢、植木鉢等の日常雑器に限られていて、品質は粗雑なようで、七面焼きより質的に低いそうです。以前この遺跡を見た時と比べて、発掘調査はそうとう進んだようなので、報告書がそう遠くなく出ることでしょう。

近世出土品(埋蔵文化財センター 塩崎町1064-1 大串貝塚ふれあい公園内)

水戸城三の丸から出土した近世の陶磁器のようです。行平鍋(ゆきひらなべ 持ち手と注ぎ口が付いた小ぶりな鍋)、端反碗(はぞりわん 口の端が外側に反った碗)、広東碗(支えの台である高台(こうだい)が高く、胴が外に開いた碗)などの名前が見えます。ほとんどが現在も使われている食事用具のようです。

土器破片(成沢町)

今も掘ればこういう古い土器が出てくると地元の人がいっていましたが、縄文土器のように見える土器のまじった破片が神社周辺にたくさんありました。写真は石と混じって放置されている土器片です。