いざ!ドラマ館へ❕

(大げさですが)

石山寺駅からたった10分で来れるのに・・・

今日まで3日も掛かってしまいました(w

スピードは平安時代並みですね(w

ドラマ館の正面です☝

石山寺は花の寺!

ドラマ館の前は花の寺らしく水中花でおもてなし ☝

県民の証明書を提示すると無料の入館券が頂けました

御所車 ☝

靴をスリッパに履き替えて入館します

最初に目に入ったパネルです ☝

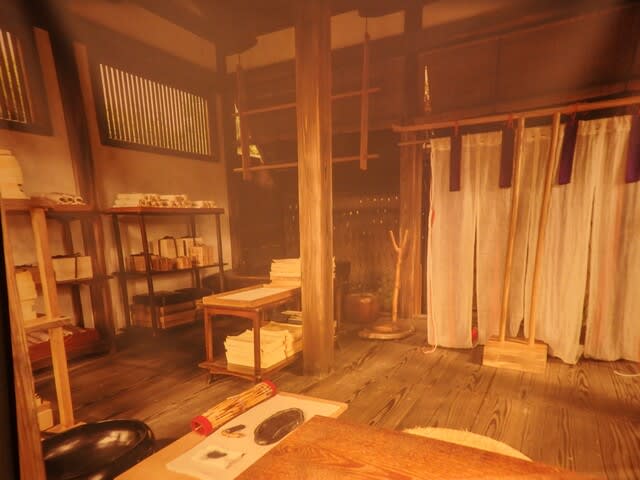

まひろの書斎☝

中宮・彰子が美しい本に仕立てましたね~

美しい和紙で和綴じされています

平成時代でも府庁等に提出する書類は

和綴じを指定されました

長く保存が効くからでしょうね~

☝ 清少納言が中宮・定子の為に書いた枕草子

藤原道長がまひろにプレゼントした扇☝

子供の頃に出逢ったふたり まひろと三郎が描かれています

道長が特別に絵師に描かせたものなのでしょうか?

まひろは とても大切にしていましたね~

☝ まひろが旅をするときに使用していた胸のあたりに巻く厄除けの赤い「掛け帯」

平安時代の女性が旅に出る際に着用していた装束は「壺装束」と呼ばれ、

石山寺に詣でたときも この身なりでしたね

写真撮影が可能とのことで撮影していたら・・・

急にダメ✖と注意を受けた写真が☟こちらです

出演者のみなさんのサインが掲げられたコーナーです!

折角なので此処で披露します!

隣の吉高さんのサインは写せず😢

大津市は当初、10万人の来訪者を見込んでいたようですが、

終わってみれば、28万人超のお客様に来て頂き、

関係者の皆さんは当日は涙していらっしゃいました

また、来訪者の方々は「光る君へロス」が大きいとも仰って、

「光る君へ」の人気ぶりが偲ばれます

最後までご覧いただき有難うございました🌸

令和7年1月30日 大河ドラマ館でのスケッチ