京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

2011 7/23の拝観7(勧修寺)

写真は観音堂と氷庭園の池

ここは、伽藍よりも庭園の方がはるかに広く、広い芝生が茂っているので、お寺というよりは公園というような雰囲気です。

7月の池には蓮が咲いていました。

さらに拝観者が少ないです。

隋心院から徒歩で行けるので、同時訪問し、池の周囲のベンチでゆっくりされるといいでしょう。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

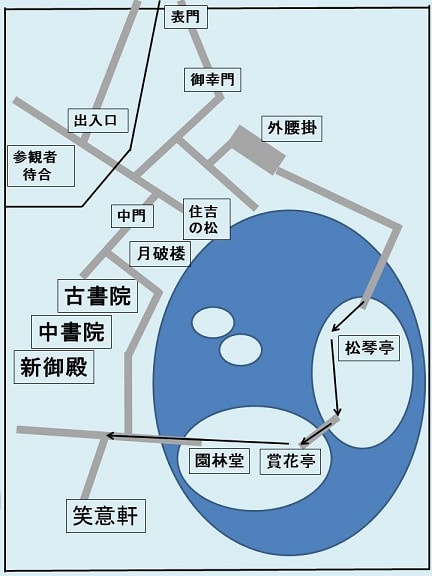

桂離宮2(参観1 御幸門 松琴亭 賞花亭)

写真は、松琴亭から見た書院、月破楼

参観は参観証を見せて中に入り、待合室へ。

10分前から説明のDVDが流れ、終わり次第職員の引率で団体行動です。

全周1km、約1時間のコースです。

拝観は9:00、10:00、11:00、13:30、14:30、15:30の1日6回です。

木戸を潜ると両側が生け垣で、正面に池がありますが、“住吉の松”で目隠しされています。

ここは樹木で、最初は庭の全貌が見えない構造で、後にしっかり見てもらうため意図的にそうしています。

まずは、正式な入口の“御成門”、“御幸門(みゆきもん)”と“御幸道”です。

次に飛び石を進み大きな池の外周をまわります。

桂離宮の経路は飛び石だらけです。

最初に茶室への待合である“外腰掛”があります。

この正面にも“蘇鉄山”があり、お庭は見えません。

さらに進むと、漸く池が見えます。

石を敷き詰めた州浜や中島を細い石橋で結び“天の橋立”に見立てています。

土橋を渡ると、松琴亭があります。

扁額は後陽成天皇の宸筆で、襖の青と白の市松模様が有名です。

池の対岸には書院が見えます。

次に土橋を渡り、小高い丘を登った上に“賞花亭”があり、庭園を見降ろせます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2011 8月の特別拝観

写真は南禅寺の大寧軒の庭園。

8月も特別拝観は、「京の夏の旅」がメインです。

「京の夏の旅」が9月末まで続き、その後は収集がつかないぐらいの秋の特別拝観ラッシュになります。

そして11月紅葉時の御所、離宮の参観予約は、8/1から開始です。

11/19、11/26の土曜日狙いなら、8/1にハガキを出さないと取れないでしょう。

また、京都御所の秋の一般参観が10/31(月)~11/6(日)まであるので、11/1~11/5の仙洞御所を取れば、自動的に両方同時に参観できます。

なので11/5(土)が激戦区でしょう(御所、離宮の日曜日参観はありません)。

特別拝観にも様々なパターンがあります。

○:例年、定期的に行っており、通常拝観では入れない一角を公開する

●:今回だけで、次の拝観の目途がなく、通常拝観では入れない一角を公開する

□:例年、定期的に行っており、普段は全く拝観謝絶

■:今回だけで、次の拝観の目途がなく、普段は全く拝観謝絶

印なしは展示、宝物館などの特別公開です。

特別拝観の希少度がわかるのではないでしょうか。

なお「・・・」は“第36回 京の夏の旅”で、下に詳細があります。

洛中

二条城 鳥たちの宮殿 7/6~8/28(火曜日は休城日)

■「木戸孝允旧邸」 7/9~9/30

仙洞御所 11月参観の申し込み 8/1~

(11/1~11/5までなら京都御所とのダブル参観が自動的に可能、紅葉の週末なら11/26が狙い目)

洛東

「白沙村荘」 7/9~9/30

■「南禅寺 大寧軒」 7/9~9/30

□「並河家住宅」 7/9~9/30

高台寺 燈明会(夜間) 8/1~8/18 21:30まで

百鬼夜行展 7/22~8/31

清水寺 千日詣、宵まいり(夜間) 8/6~8/16 19:00~21:30

六波羅密寺 万灯会(夜間) 8/8~8/10、8/16 20:00まで

洛北

□「駒井家住宅」 7/9~9/30

○「下鴨神社 本殿」 7/9~9/30

比叡山延暦寺 法灯花(夜間) 8/11~8/15 19:00~20:30

三千院 万灯会 8/14~8/15 18:00~21:00

修学院離宮 11月参観の申し込み 8/1~

(紅葉の週末なら11/19か11/26が狙い目。市内北部の山側なので、11/19でも大丈夫)

洛西

桂離宮 11月参観の申し込み 8/1~

(紅葉の週末なら11/26が狙い目)

洛南

醍醐寺 万灯会(夜間) 8/5 21:00まで

新たなのがあれば、順次追加します。

行事

京の七夕 8/6~8/15 19:00~21:30

五山の送り火 8/16

点火時間

大文字 20:00

妙法 20:10

左大文字、舟形 20:15

鳥居形 20:20

六道まいり 六道珍皇寺 8/7~8/10

精霊迎え、送り 千本ゑんま堂 8/7~8/16

第36回 京の夏の旅

特別拝観・予約拝観の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

今日は忙しかった。

-

写真は、詩仙堂の嘯月楼 、詩仙の間と至楽巣。

今日は、仕事絡みの勉強会が大阪であったので、忙しかったです。

明日もあるので、もしコメントを頂いても、明日もお返事が遅れると思うので悪しからず。

いよいよ8月なので、今日は8月の特別拝観を再度トップに掲載します。

また、写真を3つ入れ替えました。

1と3は、どこが変わったかも分かりにくいかもしれませんね。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2011 7/23の拝観6(随心院)

写真は中庭

小野小町と縁深いお寺です。

お寺全体に中世の貴族文化的な雰囲気が漂っており、「仁和寺」のような雰囲気です。

また梅苑も有名で、有料拝観の本堂などの手前にあります。

ここでの3月の”はねず踊り”が有名ですね。

オフシーズンは、拝観者も少ないので、ゆっくりできるのがいいです。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

桂離宮1(アクセス)

写真は、周辺地図とアクセス

かつては事前予約での参観だけでしたが、2016年から枠に空きがあれば、当日受付で参観できるようになりました。

アクセス

バスの場合は、京都駅から33にて桂離宮前で下車です(地図の赤ルート)。

電車の場合は阪急の桂駅が最寄りです。

桂駅の東口に出ます。東口を出た左手前方に一番大きな道があるので直進します。

しばらく行くと斜めに道がT字になり(消防署が目印)左に進みます。

桂川街道(片側2車線の4車線道路)で下桂交差点に出ます。

ここを直進ないしは左折します。どちらでもいけます。

直進した場合は、桂離宮前のバス停(桂離宮の門の裏側)が左に、右に和菓子屋の“中村軒”(麦代餅が有名)が橋の手前にみえます。

橋を渡らずに川沿いに歩き、敷地に沿って左折すると入り口があります。

徒歩で約20分です(地図の青ルート)。

左折した場合は、中桂の交差点を右折、御霊神社の角を左折し、すぐに右折すれば右手にあります。

どちらもあまり時間は変わらないでしょう。

乗用車の場合は9号線(五条通)を西進し、桂川の橋を渡った次の大通り(桂川街道)を左折します。

阪急電車の下を潜り、先の中桂交差点へ反対から来るので、左折で直進です(地図の黄ルート)。

参観者には駐車場があります。

また西大路通から八条通を西に進むと、桂離宮前のバス停に出ることもできます(赤ルートと同じ)。

どちらでもいいでしょう。

桂離宮2へ

洛西の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 3 ) | Trackback ( )

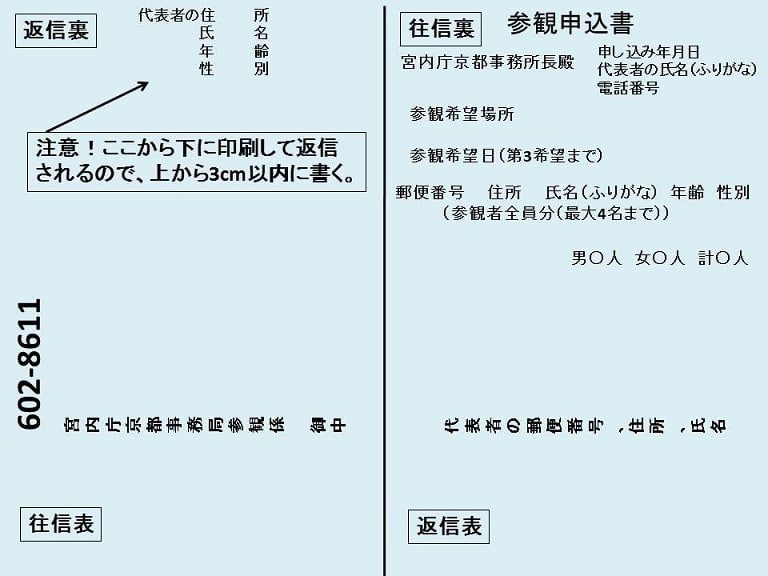

修学院離宮、桂離宮、仙洞御所の紅葉時の参観申し込みは8/1!

写真は往復ハガキの書き方

再度のご案内です。

上記3つの紅葉時の参観申し込みは8/1からです・・・というか8/1で勝負は決すると思います。

ハガキは先着順ですので、8/1の出来るだけ早く(第1回収)に投函した方がいいでしょう。

「北海道など遠方の方は不利になるのでは?」という疑問があるでしょう。

どうやらそのためにインターネット申し込みがあるようです。

逆に言うとインターネットは遠方救済しかしないようです。

そのように推測する理由は、かつて2回、1/1と8/1の朝5:00(申し込み開始時間)に、僕も春と秋の参観申し込みをしたことがありますが、ことごとく外れました。

しかし、同日9:00に申し込んだ遠方の知人は当選していたからです。

遠方の方でどうしても参観されたい方は、ハガキとインターネットのダブル申し込みをされるといいでしょう。

この辺りの事情を詳しく知りたい方は、「御所、離宮の参観予約」を参照してください。

特に修学院離宮はおすすめです。

あの写真は、2010年の11/20のものです。

ホンモノはもっときれいです!

是非是非おすすめしたいです!

修学院離宮は、市内北部の山側にあるので、今年なら11/26(土)だけでなく11/19(土)でも大丈夫でしょう。

仙洞御所と桂離宮のねらい目は11/26でしょうね。

もちろんその間の平日もきれいでしょう。

この時期に京都観光に来られる予定の方、いやこの紅葉を見たくて京都に行こうと思われた方、

申し込みは、もうすぐです!

特別拝観・予約拝観の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2011 7/23の拝観5(醍醐寺)

写真は、国宝の唐門

萬福寺を出てさらに7号線を北上し、36号線で右折します。

ひたすら北上して、「醍醐寺」へ。

醍醐寺は通算で6回ぐらい来ていますが、ここですら写真が1枚もないなんて、大概ですよね。

ここは桜が1番有名ですね。

しかし紅葉もなかなかのものですよ。

今回知ったのですが、三宝院は撮影禁止なんですね。

あのきれいな庭園が撮影できず残念!

今回は車でしたが、地下鉄東西線ができてからは、アクセスが数段よくなりました。

ここはまだ伏見区ですが、アクセスの点からは、後述の山科のお寺と一緒に行くのがいいでしょう。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

帰路、総評(修学院、一乗寺散策16)

写真は一乗寺下り松

“一乗寺下り松”の石碑まで戻り、左折するとやがて大きな道との交差点になります。

この大きな道が白川通です。ここをバスで左へ進むと、「銀閣寺」、「真如堂」、「永観堂」、「南禅寺」へ行けます。

このコースが定石でしょう。

また白川通を越えて直進し、計900m行った右手に叡電の一乗寺駅があります(地図)。

総評

このルートを反対から(「金福寺」→)「詩仙堂」→「圓光寺」→「曼殊院門跡」と行かれる方もおいででしょう。

しかしここに「修学院離宮」を1つ足すだけで、満足度は2倍にはなると思います。

面倒ではありますが、是非是非、事前に「修学院離宮」を御一考ください。

またここまでくれば「赤山禅院」というオプションも出てきます。

また、紅葉時に“全部拝観料を払って見るのは”って場合は、紅葉が遅い「曼殊院門跡」の拝観パスが第一選択だと思います。

洛北の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

今後の予定は・・・

-

写真は、詩仙堂の嘯月楼(しょうげつろう) 。

最近は、

1.「つぶやき」

2.「観光地案内」

3.「今日の拝観」

の流れになっています。

2の観光地案内は不動のポジションですが、3はいろいろな企画があります。

しばらく「交通」、「食事・甘味」あたりがないのですが、近々「交通」で大ネタを予定しております。

面白いかどうかは分かりませんが、僕が好きな領域で、観光にも役立つ情報だと思います。

現時点では来週の火曜日からを予定しています。

詳細はまだナイショです(笑)。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2011 7/23の拝観4(萬福寺)

写真は巨大な三門

7号線をさらに北へと進みます。

黄檗駅の手前で右折して、萬福寺の駐車場に入ります。

ここの注意点は、「駐車場から三門までが遠い(正確には遠回りを強いられる)」です。

電車(JRか京阪)で来た方が、遥かに便利です。

中国風の建造物群が目を引きます。

それほど有名ではないですが、黄檗宗の総本山ですからさすがのスケールです。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

金福寺(修学院、一乗寺散策15)

写真は、紅葉の本堂前庭

詩仙堂を出て左折すると、名物“双鳩堂の鳩もち”が売っています。

さらに直進すると曼殊院道と合流します。

この左手に宮本武蔵で有名な“一乗寺下り松”の石碑があります。

ここを左折します。

約150m先ある小さな交差点を左折し、さらに道なりに右クランクし計150mで金福寺の階段があります(地図)。

この付近の道は非常に狭いです。

金福寺は臨済宗寺院で、松尾芭蕉や与謝蕪村にゆかりがあり、また小説「花の生涯」の主人公、村山たか女の終焉の地として知られています。

表門を入ると左手に弁天堂、正面の庫裏に拝観受付、右手に庭園への柴折れ戸があります。

拝観料500円を拝観受付に納めます。

柴折れ戸を入ると、緑と紅葉がきれいな本堂前庭が拡がり、左手に本堂、奥に芭蕉庵が見えます。

本堂に上がると庭に面したの2間には、村山たか女の資料などが展示されています。

さらに奥が仏間で、内陣には本尊の聖観音像がお祀りされています。

庭園は手前には白砂が敷き詰め、その外周は植樹されておりきれいです。

植樹の裏をまわるように道があり、奥は小高くなっています。

これを登ると右手に与謝蕪村が再興した庵の芭蕉庵があります。

3畳台目の茶室と、奥に水屋があります。

左手の坂を登ると、与謝蕪村のお墓があります。

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

質問や感想のコーナー

新しいカテゴリーを作りました。

まずは「京都のおすすめ」の前サイトでの本文をご覧ください。

「京都が好き」な方なら大歓迎のトピです。

生まれ育ち京都市のトピ主としては、みなさんやそして私自身も京都を堪能すべく、いろいろな情報を共有したいと思っています。

京都在住の方も、京都旅行のリピーターの方も、1回しか来たことのない人も、観光スポット、お店、お土産などのおすすめや、京都旅行初心者の方からの観光の質問も、みんなで楽しくお話ししましょう。

ベタでもディープでも、観光でも地元的な情報でも歓迎です。

って感じで、みんなでヤイヤイ言いながらお話をしていました。

今はブログの体なので、いろいろ書き込みヅライのかもしれませんが、僕は本来みんなで京都観光についていろいろ話すのが好きです。

質問はもちろん、感想などでも結構ですので、よろしければここのコメント欄に書きこんでくださいね。

少なくとも僕は必ずお返事します(笑)。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

まずは「京都のおすすめ」の前サイトでの本文をご覧ください。

「京都が好き」な方なら大歓迎のトピです。

生まれ育ち京都市のトピ主としては、みなさんやそして私自身も京都を堪能すべく、いろいろな情報を共有したいと思っています。

京都在住の方も、京都旅行のリピーターの方も、1回しか来たことのない人も、観光スポット、お店、お土産などのおすすめや、京都旅行初心者の方からの観光の質問も、みんなで楽しくお話ししましょう。

ベタでもディープでも、観光でも地元的な情報でも歓迎です。

って感じで、みんなでヤイヤイ言いながらお話をしていました。

今はブログの体なので、いろいろ書き込みヅライのかもしれませんが、僕は本来みんなで京都観光についていろいろ話すのが好きです。

質問はもちろん、感想などでも結構ですので、よろしければここのコメント欄に書きこんでくださいね。

少なくとも僕は必ずお返事します(笑)。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 21 ) | Trackback ( )

2011 7/23の拝観3(三室戸寺)

写真は鐘楼、三重塔と蓮の花

車で7号線を戻り、大きな”三室戸寺”の石碑で右折します。

この道の奥が”三室戸寺”です。

この時期はやはり”蓮”です。

当日もきれいに咲いていました。

ここは、あじさい→蓮と初夏から夏のお寺ですね。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

詩仙堂(修学院、一乗寺散策12)

写真は、紅葉の書院前庭

圓光寺を出て左折し、すぐにT字路に出ます。

この左手に詩仙堂が見えます(地図)。

約200mです。

表門(小有洞の門)を入ると竹林に挟まれた参道が続きます。

すると左手に中門(老梅関の門)があり、これをくぐると正面に嘯月楼(しょうげつろう)が見えます。

庫裏から中に入ります。

右手に進むと嘯月楼の内部で内陣があります。

本尊は馬郎婦観音(めろうふかんのん)です。

さらに奥に進むと 書院で広間が左右に2つあります。

まずは右手の詩仙の間へ。

6畳間と8畳間で、四方の壁には狩野探幽筆の中国三十六詩仙像があります。

こちらに座って、ゆっくり紅葉のお庭を眺めます。

次は左手に進むと至楽巣です。

6畳間が2つ並んでいます。

ここから庭園に下ります。

こちらの庭園は書院よりも低いので、詩仙の間から庭園を見ていても歩く人が見えない構造です。

時折、鹿猪が“コーン”となるのも風情があります。

しばらく歩いて本堂側に振り返ったもみじも、また見え方が異なり美しいです。

庭を奥に進むと中央に小さな池と、散策ルートがいくつかあります。

庭の途中右手に残月軒、最奥に坐禅堂の十方明峰関がありますが、通常は非公開です。

丈山翁遺宝展

毎年石川丈山の命日である5/23に丈山忌の法要があり、それに続く5/25~5/27に丈山展が開催されます。

庭園に出て右へと降りて行った先の1番奥に十方明峰閣(坐禅堂)があります。

通常は非公開ですが、丈山展の際はこちらで寺宝の展示があります。

内部は手前に6畳間と4畳半、奥にも同じように6畳間と4畳半があります。

池大雅や海北友松などの掛け軸や狩野探幽が描いた三十六歌仙図などが展示されていました。

坐禅かふぇ

年に5日、平日の13:00~16:00まで30分刻みで、

残月軒で5分の説明と15分の坐禅、十方明峰閣で10分の茶話があります。

残月軒は左3畳、右4.5畳の1室。

4.5畳には広い床の間があり、船底天井になっています。

2間の間の欄間は自然木が嵌め込まれています。

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

| « 前ページ |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。