「長浜市」浅井の二元神社考3 二つの浅井郡の式内社

世の中には同じ郡の中に同じ名前の式内社が存在する場合があります。どちらが本物の式内社なか?

を今回は是を考えない事に致します。常識から言って神社の新旧はどちらかの神社から分祀されたか

を調査すれば決着がつく場合があるのですが、今回は西浅井と東浅井の二元論で考察していきます。

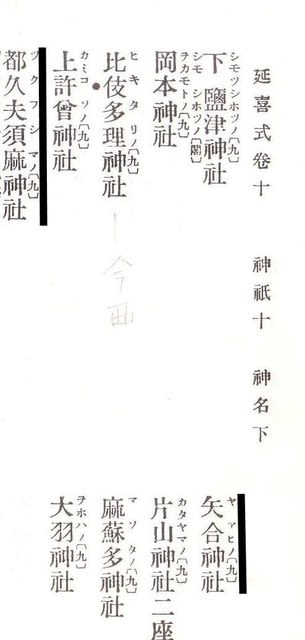

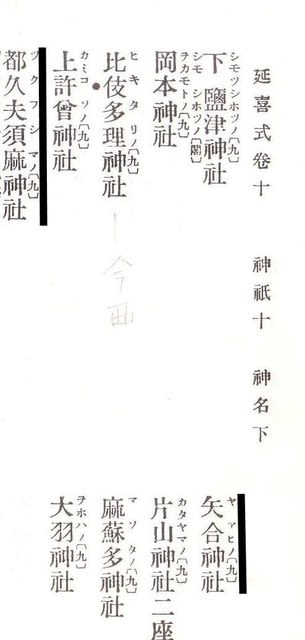

※式内社の遷座地の変遷

延喜式内社でも山の山頂や中腹や山麓と祭祀の場所が変遷した例が多々あります。

※無境内社

延喜式内社でも未だ神社建築を伴わない祭祀の為の森や巨岩や噴火口や瀑布つまり滝をまた、

岩境/磐境(読み)イワサカ等の自然の巨岩を祭祀の場とする場合もあります。

※本社から分祀「御魂分」みたまわけ、した神社が本社より隆盛する場合も多々あります。

それは人口が時代の変遷により増加した場合には本社より社殿も大きくなり祭礼も隆盛

し神社は繁盛し長年にわたり神宝も充実する事もあります。また元来の本社が衰退する場合も

有り得ます。神社とはその土地に集まる氏子集団や一般参拝者により形成されて行きます。

式内社に限らず神社とは市街を壊して突然神社を作ったり遠方の神社より分祀したりする場合や

海外に存在した神社が突然政情の変化により姿を消す場合もあります。

※今回は二つの同名神社、矢合神社を訪ねてみる事にしました。誤解を招くと困りますから事前に

どちらが延喜式神名帳に記載された矢合神社かは述べません。二元的に神社を並行考察致します。

所在地 滋賀県長浜市中野町です。

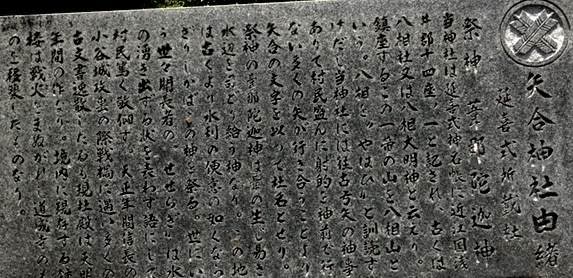

神社名 矢合神社 (ヤワイ)です。

原典の延喜式神名帳には(ヤアイ)と記されています。

南北朝期に八相山で合戦もあったとの事。

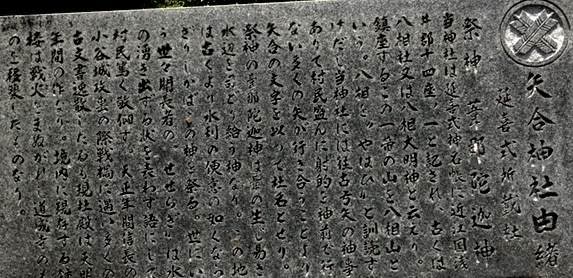

御祭神 葦那蛇迦神 アシナダカの神です。亦の名を八河江比売ヤカワエヒメといも言います。

『日本書紀』には登場しません。『古事記』に登場致します。 「葦那陀迦神」は 別名の「八河江比売」の名義は「多くの川の江の巫女」

で、神や命といった神号がつかないのは巫「ミコ」の女性を表すとされます。この山全体は虎御前山とも呼びます。虎姫でしょうか?

当地は古くから水利に恵まれなかったので主祭神を始め境内社の岩上神社祭神浅井姫命、更らには世々開長者の伝説、

清水清介翁の祭祀など水利にかゝわる祭儀が多いとの事です。祭神に「蛇」の文字があります。

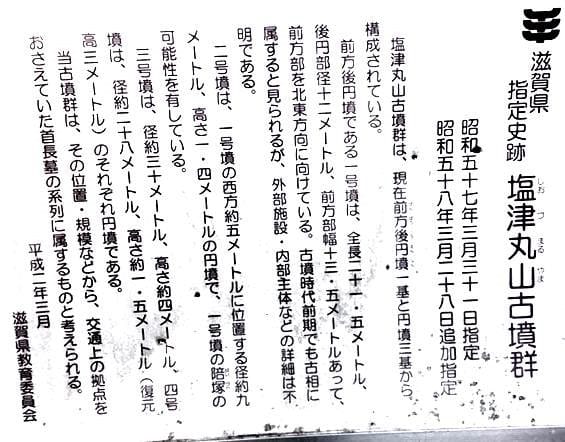

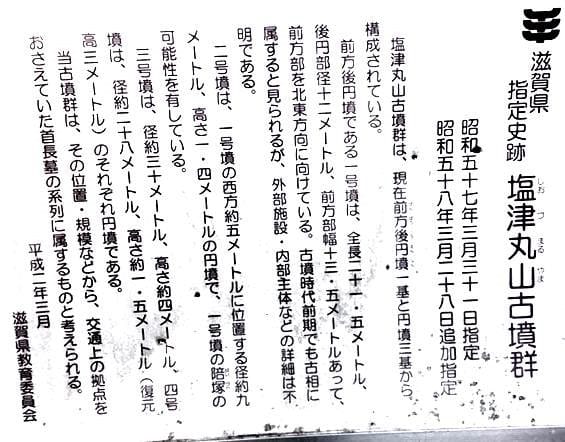

虎御前山には城址も古墳も多数あり、特に南麓の三川には丸山古墳と呼ばれる古墳が整備されています。

虎姫時遊館の場所です。ここでは丸山古墳の名前を憶えておきましよう。

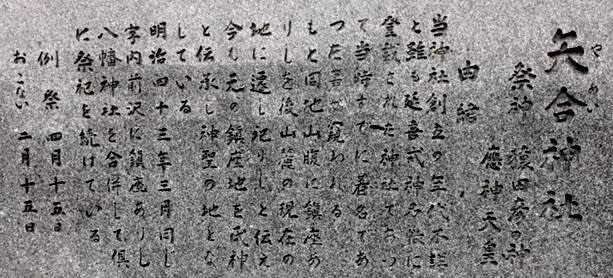

※矢合神社 やあいじんじゃ 滋賀県長浜市西浅井町岩熊へ探訪。

ここは「ヤノクマ」と読みます。

この神社の近辺にも丸山古墳が存在します。古墳はJR湖西線の橋脚の下に所在します。案内版は以下の通りです。

虎姫の矢合神社にも虎御前山城や古墳が存在しますが西浅井の岩熊ヤノクマにも城山城址が存在致します。私は昔日

滋賀県の中世城郭分布調査員の時に、岩熊の城山城址を調査させて頂きました周壕横堀や土塁や竪堀も存在致します。

岩熊の矢合神社の石柱にも式内と記されています。

岩熊から見える山本山や古保利古墳群や山本山城址や若宮古墳の等がよく視認できます。ここは元は浅井郡の奥琵琶湖です。

多くの船人が古代からここから旅をした事でしょう。古代には琵琶湖も深く北に入り込んでいて、塩津丸山古墳近辺にも

古代の港が存在した事でしよう。そうです西浅井は本来古代から浅井郡なのです。虎姫にも西浅井にも偶然にも丸山古墳

が存在する事は興味深いです。

岩熊の矢合神社から望む昔の権現坂です。昔は祝山の大きな常夜燈も水陸を行く旅人が伊香郡へ北陸へと旅をした事でしょう。

西近江のマキノからは万字峠、山熊峠、権現峠を越えて余呉経由で伊香郡の木ノ本の牛馬市に牛馬が運ばれたとも言います。

権現坂にも小規模な常夜燈が残されています。まさにこの地は水陸の要衝だったと言えましょう。万葉集でも読みましょうか?

笠金村(かさのかなむら)伊香山(いかごやま)、野辺(のへ)に咲きたる、萩(はぎ)見れば、君が家なる尾花(をばな)し、思ほゆ

塩津(しほつ)山うち越え行けば我(わ)が乗れる馬(うま)そ爪(つま)づく家恋(いへこ)ふらしも

ああ、なつかしき、私の故郷の西浅井と伊香の景色でもあります。

↓塩津の矢合神社は御祭神が虎姫の矢合神社とは異なるようです。

社頭の鳥居の様子です。

山麓の社殿の様子です。

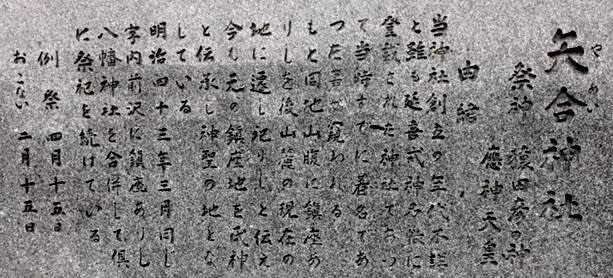

さて岩熊の矢合神社の事ですが

式内社 近江國淺井郡 矢合神社です。

御祭神は猿田彦神 應神天皇です。

滋賀県長浜市(旧西浅井町)岩熊に所在します。

創祀年代は不明です。

社伝によると醍醐天皇の御代には、

すでに存在していた古社であるとしています。

もともとは山腹に鎮座していたが、

後に現在地である山麓へ遷座したとの事です。

「矢合」の名称について。

昔、浅井姫命と気吹雄命が争った時、

気吹雄命が浅井岡を襲い、浅井姫命は当地まで退き、

防矢を射たとも言われています。これは伝説です。

世の中には同じ郡の中に同じ名前の式内社が存在する場合があります。どちらが本物の式内社なか?

を今回は是を考えない事に致します。常識から言って神社の新旧はどちらかの神社から分祀されたか

を調査すれば決着がつく場合があるのですが、今回は西浅井と東浅井の二元論で考察していきます。

※式内社の遷座地の変遷

延喜式内社でも山の山頂や中腹や山麓と祭祀の場所が変遷した例が多々あります。

※無境内社

延喜式内社でも未だ神社建築を伴わない祭祀の為の森や巨岩や噴火口や瀑布つまり滝をまた、

岩境/磐境(読み)イワサカ等の自然の巨岩を祭祀の場とする場合もあります。

※本社から分祀「御魂分」みたまわけ、した神社が本社より隆盛する場合も多々あります。

それは人口が時代の変遷により増加した場合には本社より社殿も大きくなり祭礼も隆盛

し神社は繁盛し長年にわたり神宝も充実する事もあります。また元来の本社が衰退する場合も

有り得ます。神社とはその土地に集まる氏子集団や一般参拝者により形成されて行きます。

式内社に限らず神社とは市街を壊して突然神社を作ったり遠方の神社より分祀したりする場合や

海外に存在した神社が突然政情の変化により姿を消す場合もあります。

※今回は二つの同名神社、矢合神社を訪ねてみる事にしました。誤解を招くと困りますから事前に

どちらが延喜式神名帳に記載された矢合神社かは述べません。二元的に神社を並行考察致します。

所在地 滋賀県長浜市中野町です。

神社名 矢合神社 (ヤワイ)です。

原典の延喜式神名帳には(ヤアイ)と記されています。

南北朝期に八相山で合戦もあったとの事。

御祭神 葦那蛇迦神 アシナダカの神です。亦の名を八河江比売ヤカワエヒメといも言います。

『日本書紀』には登場しません。『古事記』に登場致します。 「葦那陀迦神」は 別名の「八河江比売」の名義は「多くの川の江の巫女」

で、神や命といった神号がつかないのは巫「ミコ」の女性を表すとされます。この山全体は虎御前山とも呼びます。虎姫でしょうか?

当地は古くから水利に恵まれなかったので主祭神を始め境内社の岩上神社祭神浅井姫命、更らには世々開長者の伝説、

清水清介翁の祭祀など水利にかゝわる祭儀が多いとの事です。祭神に「蛇」の文字があります。

虎御前山には城址も古墳も多数あり、特に南麓の三川には丸山古墳と呼ばれる古墳が整備されています。

虎姫時遊館の場所です。ここでは丸山古墳の名前を憶えておきましよう。

※矢合神社 やあいじんじゃ 滋賀県長浜市西浅井町岩熊へ探訪。

ここは「ヤノクマ」と読みます。

この神社の近辺にも丸山古墳が存在します。古墳はJR湖西線の橋脚の下に所在します。案内版は以下の通りです。

虎姫の矢合神社にも虎御前山城や古墳が存在しますが西浅井の岩熊ヤノクマにも城山城址が存在致します。私は昔日

滋賀県の中世城郭分布調査員の時に、岩熊の城山城址を調査させて頂きました周壕横堀や土塁や竪堀も存在致します。

岩熊の矢合神社の石柱にも式内と記されています。

岩熊から見える山本山や古保利古墳群や山本山城址や若宮古墳の等がよく視認できます。ここは元は浅井郡の奥琵琶湖です。

多くの船人が古代からここから旅をした事でしょう。古代には琵琶湖も深く北に入り込んでいて、塩津丸山古墳近辺にも

古代の港が存在した事でしよう。そうです西浅井は本来古代から浅井郡なのです。虎姫にも西浅井にも偶然にも丸山古墳

が存在する事は興味深いです。

岩熊の矢合神社から望む昔の権現坂です。昔は祝山の大きな常夜燈も水陸を行く旅人が伊香郡へ北陸へと旅をした事でしょう。

西近江のマキノからは万字峠、山熊峠、権現峠を越えて余呉経由で伊香郡の木ノ本の牛馬市に牛馬が運ばれたとも言います。

権現坂にも小規模な常夜燈が残されています。まさにこの地は水陸の要衝だったと言えましょう。万葉集でも読みましょうか?

笠金村(かさのかなむら)伊香山(いかごやま)、野辺(のへ)に咲きたる、萩(はぎ)見れば、君が家なる尾花(をばな)し、思ほゆ

塩津(しほつ)山うち越え行けば我(わ)が乗れる馬(うま)そ爪(つま)づく家恋(いへこ)ふらしも

ああ、なつかしき、私の故郷の西浅井と伊香の景色でもあります。

↓塩津の矢合神社は御祭神が虎姫の矢合神社とは異なるようです。

社頭の鳥居の様子です。

山麓の社殿の様子です。

さて岩熊の矢合神社の事ですが

式内社 近江國淺井郡 矢合神社です。

御祭神は猿田彦神 應神天皇です。

滋賀県長浜市(旧西浅井町)岩熊に所在します。

創祀年代は不明です。

社伝によると醍醐天皇の御代には、

すでに存在していた古社であるとしています。

もともとは山腹に鎮座していたが、

後に現在地である山麓へ遷座したとの事です。

「矢合」の名称について。

昔、浅井姫命と気吹雄命が争った時、

気吹雄命が浅井岡を襲い、浅井姫命は当地まで退き、

防矢を射たとも言われています。これは伝説です。