『城歩会』の評判 越中安田城と越後安田城 城郭定理

◆質問者

この投稿の趣旨や目的とは何?

◆長谷川

日本の城の縄張に関わる定理

や基礎知識の重要項目定義!

◆一般者

長谷川先生に越中と越後の両安田

城を比較研究して頂きたいのです。

◆『城歩会』会員

音楽にはカノン進行和音とか

黄金和音進行CAḿFGなどの

黄金律と言う法則があります。

越中越後の両安田城に通底

する城郭縄張の黄金律つまり

縄張手法を解明する事は日本

の城の設計理論の発見と言う

城郭研究の定理に関わるもの

明治大正昭和平成の城郭論

で城郭ビイスタは語られる事

なく無視され続けていました。

城郭ビイスタ論は幾何数学

て言えば345の比率を持つ

三角形の図形を証明する様な

ピタゴラス定理、三平方の定理

に相当最重要事項に相当する

城郭定理の法則発見なのです。

◆『城歩会』会員

我々は城郭研究の進捗

を望む米原『城歩会』ですが

この会こそ『余呉城郭研究会』

よりも早く設立された前身組織

母体であり良心的な本格城郭

見学組織と言えます。我々とし

ては長谷川先生に活動の本拠

を米原に帰還され東海、近畿、

北陸の各地の城郭遺跡見学を

各地の城郭遺跡見学希望こそ

望む声が根強く残っています。

私にすればこの会こそ本家本元で

その活動履歴『余呉城郭研究会』

よりはるかに古い本命の組織です。

是非『城歩会』復活復興を願う!

◆長谷川

困ります!私自身は人気が0!

私の元『城歩会』に集合する人

も0ですよ。当然の事なからも

私のブログも誰も読んでない!

私には人を集める人気が無い

肩書や著書もなき無位無官の

隠者と言う事なのです!確かに

『城歩会』は城郭遺跡を検分す

る事に関して『余呉城郭研究会』

よりより特化した城郭見学専門の

組織とは言えますが、、、、、、、。

◆対談者

学術的に重要な意味を合い含む

越中安田城のビイスタ工法を是非

御教示下さい。

◆長谷川

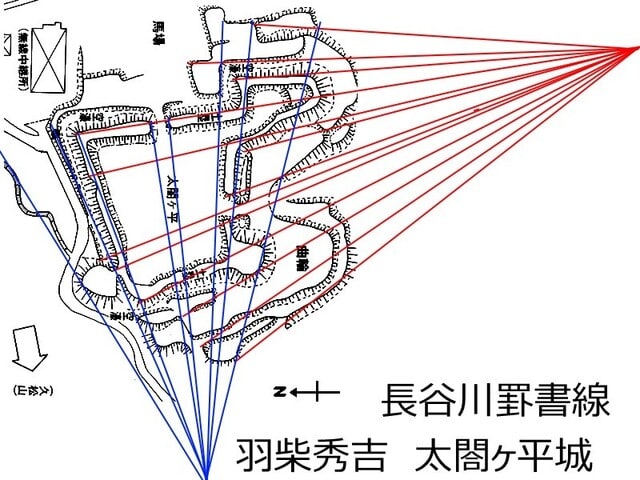

ウィツキペデイア掲載の越中安田

城の航空写真からは 美しいビイ

スタ工法腺が読取みとる事が可能!

◆一般様

まさか?この様に城郭を読むとは

流石は城郭ブームから深堀時代

へと時代が移り変わる時代の前兆

◆長谷川

2方向から放射状に縄張位置決

めする重複型ビイスタも読み取

れます。日本の城、越中安田城

の見事なるコンポーズ城郭組立

つまり城郭縄張の定款と言える。

▼越中安田城 重複型ビイスタ

◆対談者

長谷川先生!自分が知っている

自分の町の城に城郭ビイスタが

存在する事を知って一番驚く人

はその土地の郷土史家さんでは

なく私の様に歴史を全く知らない

人が一番驚く訳なのですよ!

歴史が得意な郷土史家さんは文字

中心に思考して5W1Hに従い歴史を

語る「語り部」さんな訳です!それは

それで従来より貴重な存在でありま

す。それは地域集団学習の世界とも

言える地域活動の重要な事ですが

でも私の様に城跡の形を見る城址

形状見る見学者には長谷川先生

の城郭ビイスタ論はすさまじい電撃

を伴い心に響いて来ます。従来の

地方郷土史や自治体歴史観念と

は全く異なる斬新な研究の世界が!

◆対談者の友人女性

私達少女時代は糸取り綾取りと

言う遊びをよくやったものです。

だから長谷川先生の城郭ビイ

スタ論一発で解りました!詰り

視点が根本的に私と違う郷土

史の先生はなにやら口を濁され

怪訝な顔をされビイスタ論否定

をされるのが常な訳です5W1H

という固定概念や通念に縛られ

て城跡を図形として捉える事が

苦手な方が多いかと思います。

そもそも文字は左脳分野の事

図や形状は右脳分野と言える

人間は用途により使う脳が異な

るのです。ですからこれ生理的

に別分野の学問世界と言える。

◆反論者

ふん!なまいきな事を言う奴ら!

ワシこそが城郭の権威で象徴!

◆達観者

裸の大様を看破できない愚物

とは何時の世も存在するモノ!

◆対談者

郷土の城跡に城郭ビイスタ工法

が存在する事は設計測量なされ

た一流の城と言えます。昔よく

言葉をよく耳にしました。正直に

言わせてもらうと昭和平成と城郭

のJiS規格に相当する城郭ビイスタ

論が語られなかった。しかし令和

になり長谷川先生の城郭ビイスタ

論は正に定理で城郭JiS規格にも

ISOにも相当する理論である事が

長谷川先生のブログでは次々と

登場して来ました。これが令和の

城郭研究のトレンド「花形」である

事はもう確実になって来ました!

◆対談者の友人女性

じやあ私の郷里蒲原郡の安田城

に城郭ビイスタは存在しますか?

長谷川先生解答解説を願います。

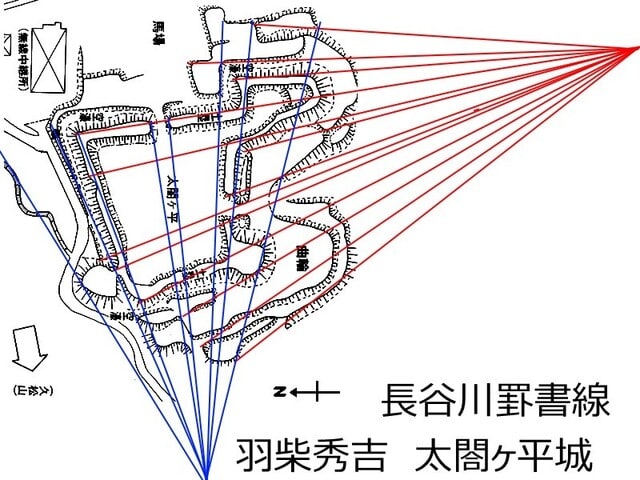

▼越後安田城図

◆長谷川

新潟県阿賀野市の安田城

には城郭ビイスタ工法存

在致します。それも極め

て幾何学測量の基本に徹

した非常に精緻な城です。

◆長谷川

新潟県阿賀野市の安田城は

重複型城郭ビイスタ工法で

堅実に築城されています。

つまりは

越中安田城も

越後安田城も

城郭ビイスタの定理に従い

縄張設計された城と言える

◆みんな

どこまでスゴイんだよ!城郭

ビイスタ論これ本物金字塔だ!

俺は長谷川先生の一番弟子だ!

いえ私が先生の一番の理解者

◆対談者

ビイスタ工法理論って素晴らし

い。黒田如水の福岡城だって

◆みんな

東海の今川方 村木砦にせよ

◆長谷川

羽柴秀吉の太閤ケ平城にせよ

◆長谷川

家康の初期江戸城にせよ

ビイスタ工法を駆使して

築城しております。

安田城(やすだじょう)は、越後国蒲原郡

(現在の新潟県阿賀野市)にあった日本の城。

白河庄(現在の新潟市北区の一部を含む阿賀野市

周辺)の地頭に任ぜられた伊豆の大見氏が、

鎌倉時代の初頭に入封し築城されたと言われて

いる。また、築城された頃は周囲の沼地を天然

の堀とした主郭のみの館であったが、他の鎌倉期

から存在する城と同様に戦国期に外郭や堀を増設し、

本格的な城郭となったと考えられている。

越後大見氏は地名の安田を名乗り、その分家は分地先

の水原を名乗っている。安田氏は戦国時代には、

揚北衆と呼ばれる北越後の国人衆として上杉謙信を

始めとする上杉家の家臣として活躍。城主安田長秀

は謙信より血染めの感状をうけており、この書状は

現存している。慶長3年(1598年)に上杉氏が会津

に移封となると、その後に本庄城に入った村上頼勝

の配下である吉武右近が入城。さらに元和4年

(1618年)に堀直寄が村上城(本庄城から改名)

に入り、配下の番城となる。元和8年(1622年)に

一国一城令が発布された事により一旦は廃城。

寛永16年(1639年)、直寄の次男の直時が3万石で

安田藩を創設した事により安田城も陣屋としてでは

あるが復活する。しかし、その子直吉は正保元年

(1644年)に領地替え(領地交換)により村松

(現在の五泉市)に移り再び廃城となった。