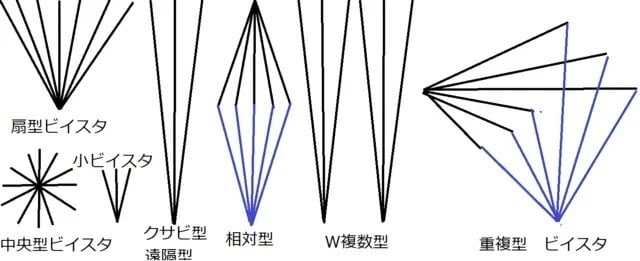

関東八王子城 関西安土城 ビイスタ工法論

関連リンク記事は青文字クリツク

◆一般者

長谷川先生の城郭幾何学理論

城郭ビイスタ論動画が根強い

人気があり視聴数5741と注目

◆質問者

何故そんなに視聴数があるの?

是非その理由を御教示下さい!

◆長谷川

城の縄張は普請奉行が担当する

城の建物は作事奉行大工が担当

両者の持ち場と担当が異なる事

安土城の建築支えていた礎石列

碁盤目グリッド腺を用いて配列

しています。しかし天主台歪な

形状をしています。これは以前

述べた如く縄張術に起因するも

です。普請と作事は互いに受け

入れてない現実が存在してます。

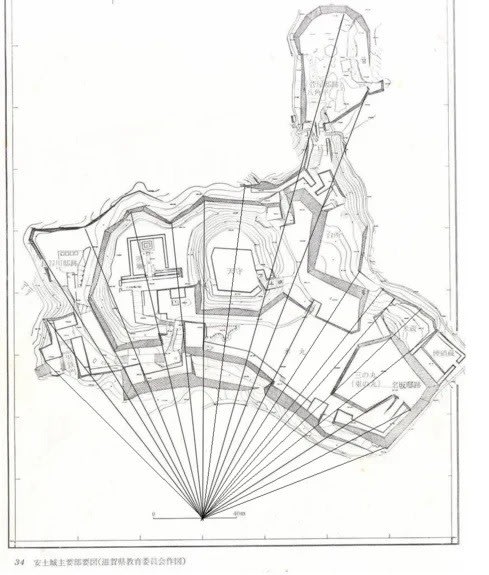

◆長谷川

一方石垣の配列レイアウ

つまり縄張はビイスタ腺

により設計されていると

言えます。また礎石群は

礎石でビイスタの配列を

考慮した殿舎配置です。

▼安土城 扇型ビイスタ論

◆みんな

本当だ!石垣と礎石列は

直截リンクしていないな!

◆関東様

東国の城で礎石配列と

城郭縄張が著しく不一

致な類例を教えて下さい。

◆長谷川

後北条の八王子城の山麓

居館は「御主殿」の建物配列

は四角い建物を雁行状に配列

した雁行様式配列の建物です。

それに対して主殿へと導く路

は導入経路として曲折を繰り

返しています。北条氏照居館

の周囲の形状も正方形でなく

これは縄張を施した普請だと

私は思います。

▼八王子城御主殿

◆反論者

おうおうおう!まさか八王子

城の御主殿の石段や導入路が

まさかオマエが勝手にホザク

城郭ビイスタ工法じやあ絶対

ねえはずだ俺様は城郭幾何学

論ビイスタ工法なんざあ絶対

に認めねえぜ!

◆対談者

あなたが認めなくてももう既

に賢い人達は城郭ビイスタを

知っておられます。今後城を

見る時や 城を考える時には

絶対見落とす事ができない事

か゛城郭ビイスタ論なのです。

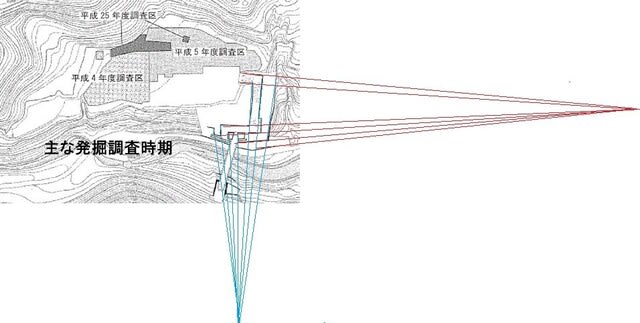

◆長谷川

クサビ形ビイスタ工法が読み

取れます。 ▼あしだ郭より

◆長谷川

重複型ビイスタも読み取れ

ます。赤と緑の腺が該当!

◆みんな

見事だ!専門家はスゴイよ!

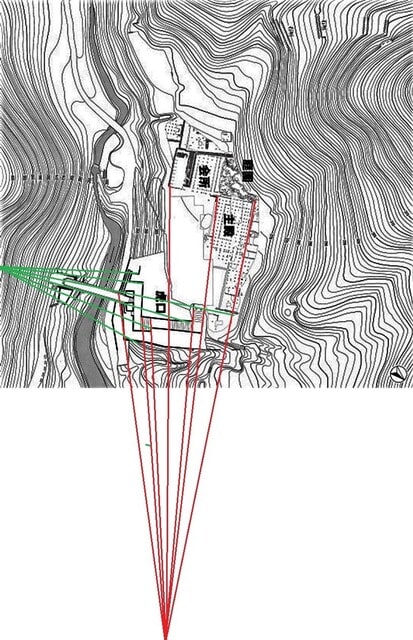

◆質問者

御主殿に向けて掛けられた

架け橋はどの様に縄張設計

されていますか?

◆長谷川

簡単に解ります

緑色の腺放射状

に縄張してます。

◆みんな

すげえ!

◆長谷川

八王子城御主殿ABCDと様々な

ビイスタ工法使っております。

◆質問者

会所屋敷地は正方形でない

し、Wビイスタの様な工法

は使っていますか?

◆長谷川

使ってますよ見事な展望の

ビイスタ工法と言えますね!

二見の発想ともいえますか?

◆長谷川

庭園石組組や池もビイスタ

工法を使っています。

◆質問者

八王子城からはベネチアンレース

グラスの破片も出ています。庭園

や礎石上方風の殿舎も想定されて

北条氏照は織田家とも交流が存在

したのでは?

北条氏照

ウイッキペデイアより引用

北条氏は織田信長、徳川家康との同盟交渉を開始

し、9月11日には氏照の使者が信長の本拠安土城

織田氏に従属の表明と氏政の言上を伝えるため

派遣し、3月10日信長に謁見している[30]。この年

の5月15日に氏照は甲斐西原に侵攻している[注釈 5]。

死去すると、織田領の混乱を見て甥の北条氏直

らと共に織田領の上野に侵攻し、信長の家臣

信長死後を継いだ豊臣政権からは離れ

その後、天正12年(1584年)から天正15年

移している[34]。

◆長谷川

八王子城は庭園の存在もあり

城の縄張も上方の影響を受け

たものと思われます。当時の

著名茶人として山上宗二なる

人物も北条幻庵に仕えてます。

▼八王子城山麓ビイスタ

▼八王子城山城部ビイスタ

ウイッキペデイア 茶人 山上宗二

して茶会に出席している様子が当時の茶会記から確認さ

も仕えたという説もある。天正12年(1584年)に理非

曲直の発言で秀吉の怒りを買い、浪人する。この後に

にも再び秀吉を怒らせたため高野山へ逃れ、天正16年

仕えた。天正18年(1590年)の秀吉による北条氏攻め、

する北条勢と共にあったが、包囲が始まって数日後の

4月8日、茶道を通して交友があった皆川広照が手勢と共

に城を抜けて秀吉の包囲軍に投降する際、宗二も同行

した。4月10日に利休の仲裁により秀吉との面会が叶った。

秀吉は宗二を赦免し再登用しようとしたが、茶席において

仕えていた亡き北条幻庵に義理立てしたため秀吉の怒り

を買ったとされ、耳と鼻を削がれた上で打ち首にされた。

享年46。箱根湯本の早雲寺に追善碑がある。

茶道史においては、天正年間の堺衆の茶の湯の基本史料

となっている『山上宗二記』(その茶湯者覚悟十躰に

「一期に一度」とある)の筆者として重要である。ただ

利休の急激な侘びへの傾斜には戸惑いを隠さず

「山を谷、西を東と茶湯の法度を破り、物を自由にす」

と批判とも取れる見解を書き残している。著書は、他に

『茶器名物集』『茶の湯珍書』などがある。