名古屋市野鳥観察館は、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策をして開館しています。

来館時には、マスクの着用等のご協力をお願いします。

---------------------------------------------------

藤前干潟

今日の満潮時間 7時01分 潮位242cm

今日の干潮時間13時57分 潮位 15cm

今日はとても良いお天気でしたね。日差しが強くて、暑いくらいでした。

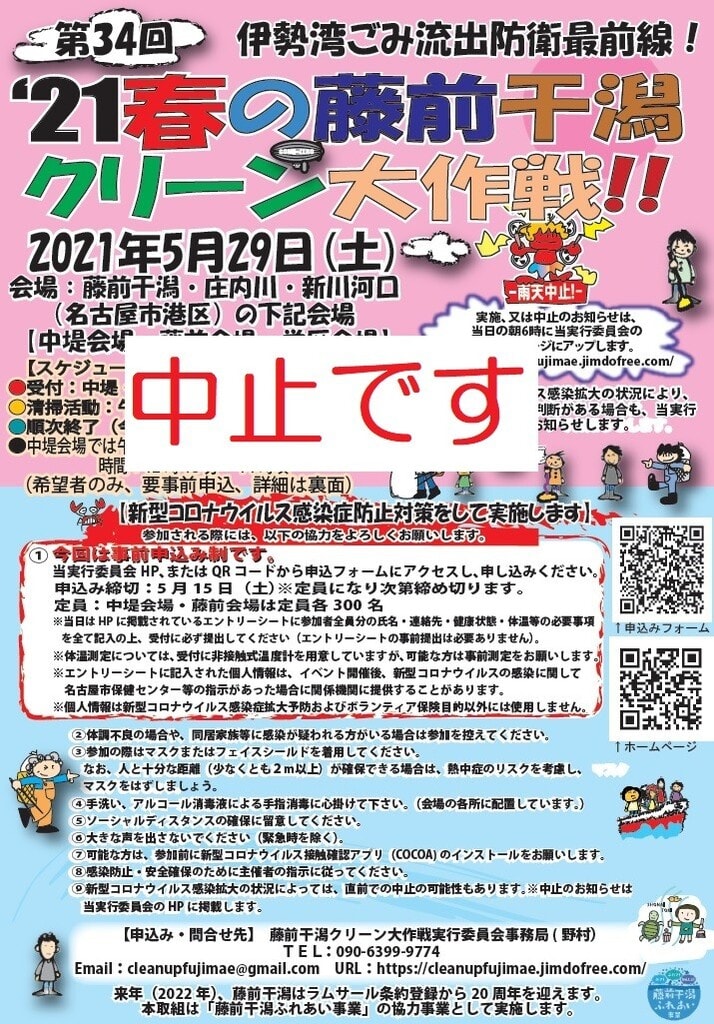

今日は、当初、開催を予定していた「第34回’21春の藤前干潟クリーン大作戦」を緊急事態宣言発令を受けて中止しました。

しかしながら、午前中に野鳥観察館の対岸にある藤前海岸(南陽海岸)で実行委員会メンバーおよび関係者(環境省名古屋自然保護官事務所、名古屋市環境局環境企画課)等の27名で小規模な清掃に関わる活動を行いました。

活動の前半は、全員で海岸にあるごみをごみばさみで回収しました。

今回は見た目には漂着しているごみは非常に少なかったですが、石と石の隙間にはペットボトル、ビニール袋、プラスチックトレー、投棄されたと思われる大量の針金などなど多くのごみがありました。ごみばさみを使って、これらのごみをひとつひとつ拾いあげていきました。

そして、活動の後半は、昨今、大きな問題として取り上げられているマイクロプラスチック(一般的には直径5mm以下の微小なプラスチック)について学び、現状を確認、さらには拾ってみることにチャレンジしました。

初めに実行委員会メンバーからマイクロプラスチックについて紹介。実際に藤前干潟から回収したマイクロプラスチックをお見せしながら、マイクロプラスチックにはどんなものがあるのか、どんなことが問題としてあるのかなどを説明しました。

その後、海岸に降りて、マイクロプラスチックの現状を確認。

すると、至るところに大量にありました。ヨシくずや土が溜まっているところにマイクロプラスチックも一緒に溜まっていました。

みなさん、マイクロプラスチックがある程度はあることは知っていたようですが、こんなにあることを知り、驚いていました。

↓この写真の白い粒々も全て小さなプラスチック(マイクロプラスチック)です。

マイクロプラスチックを確認した後は、これを拾ってみることにしました。

こちらの参加者の方は、ピンセットでひたすらひとつひとつを拾っていました。

30分間頑張って拾っても一握りにもならない量しか拾えなかったそうです。

しかし、集中して拾っているうちに、写経をしているときのように無の境地に至れるような気分がしてきたとのポジティブな感想をいただきました。

こちらの参加者の方は、ふるいでヨシくずと土を除いて、なるべく効率よくマイクロプラスチックを回収する方法を模索。

粗い目と細かい目のふるいを使い分けることによって、ある程度は分離できるのではないか、という結果を得ることができました。でも、労力はかなり要ります・・・。

この他、水にマイクロプラスチックなどを浮かべて、重さで分別できないか、などをチャレンジしている方々もいました。ただ、マイクロプラスチックは水に浮いてしまうので、水に浮かべてヨシくずなどと分離するのは難しかったようです。

↓こちらは藤前海岸で拾った様々な小さなプラスチック(マイクロプラスチック含む)。

①人工芝の破片

②発砲スチロールが細かくなったもの

③&⑤徐放性肥料の被覆プラスチック(田んぼにまかれる肥料に使われています)

④レジンペレット(プラスチック製品の原料(中間材料))

この他、何かしらのプラスチック製品の破片が多かったですが、割合としては③と⑤の徐放性肥料の被覆プラスチックが圧倒的に多かったですし、参加者のみなさんの話題に大いにのぼっていました。

今日の活動の結果、集められたごみは、可燃ごみ35袋、不燃ごみ5袋の計40袋でした。

とても暑い中、参加・協力いただいたみなさん、ありがとうございました。みなさんが、マイクロプラスチックをいかに拾うかを一生懸命考え、議論していただいていて、非常に嬉しく思いました。

また、今日の活動は中日新聞社さんに取材いただきました。

今回、改めて藤前干潟にも大量の、無数のマイクロプラスチックを含め小さなプラスチックがあることが分かりました。

藤前干潟クリーン大作戦でもマイクロプラスチックを拾う取組を取り入れていきたいと思う気持ちは強くなりましたが、大きな取組として行っていくには難しい点があることも再認識しました。

ただ、無理ではなさそうという意見もあり、今後、藤前干潟クリーン大作戦実行委員会などで検討をして、何かしらの取組として実施していけたら良いなと思っています。

以下は参加されたみなさんの感想などです。

・マイクロプラスチックを拾うことはやはり無理ではないか。

・マイクロプラスチックを回収するにはとてつもない労力が必要なので、元を断つこと(発生させないこと)が重要。

・分離するには、唐箕(農機具)を使ってみたらどうか。

・掃除機でマイクロプラスチックを一気に吸い取れたら良いのに。海外ではマイクロプラスチックを収集する掃除機のような機械が開発されたらしい。

・マイクロプラスチックをひたすらと拾い続けるのは楽しいという人もいそう。拾うのに集中すると無心になれて良いと思う。

・気候の良いときであれば、藤前干潟の良い景色を見ながら、マイクロプラスチックを拾うイベントとして行えるのではないか。(コロナ禍のイベントとしては屋外で、且つ、静かに座って1人ずつ行えるので良いかも。)

・マイクロプラスチックを拾ってアートにするというイベントも良いかもしれない。

・目の粗さの異なるふるいを使うことによって、ある程度は土や砂とマイクロプラスチックみを分離することができる。この程度に分離できれば、ごみとして収集できるのではないか。

・水に浮かべてマイクロプラスチックを分離することは難しそう。

・徐放性肥料を覆う被膜がマイクロプラスチックごみになっていることは先日、ニュース番組で紹介されていて知ったが、こんなに身近なところでこんなにたくさん流れ着いているとは驚いた。今後も注視していきたいし、被膜が分解される速度を調べたりできたら良い。しかしながら、いまや徐放性肥料は農業(稲作)には欠かせないものとなっているので、すぐに削減することは難しいようだ。

次回の藤前干潟クリーン大作戦は10月23日(土)を予定しています。

その頃には感染拡大が収まり、ワクチン接種が広がり、一般のみなさんにも参加いただいて大きな清掃活動として開催できるよう願っています。

今後も藤前干潟クリーン大作戦へのご協力をよろしくお願いします。

さて、午前中は藤前干潟クリーン大作戦実行委員会の活動が行われましたが、午後は、NPO法人藤前干潟を守る会のガタレンジャー養成講座のお手伝いをしてきました。(ガタレンジャーとはNPO法人藤前干潟を守る会認定の藤前干潟の案内人です。)

今日も大きく潮が引いた藤前干潟。

ちょうど最大干潮時頃には、藤前海岸前にも大きな大きな干潟が現れました。

今は野鳥がとっても少ない時期ですが、堤防の上から野鳥観察の講習。望遠鏡、双眼鏡の使い方などを説明した後、野鳥観察を行いました。ダイサギ、アオサギ、ミサゴ、コアジサシ、カワウ、トビ、ハシボソガラスなどを観察できました。

養成講座に参加されたみなさんも暑い中、お疲れ様でした。

今日観察できた主な野鳥 カンムリカイツブリ1、カワウ217、ササゴイ1、ダイサギ12、コサギ1、アオサギ17、マガモ4、カルガモ12、オカヨシガモ1、キンクロハジロ1、スズガモ1、ミサゴ2、トビ2、チュウヒ1、チョウゲンボウ1、チュウシャクシギ3、コアジサシ7

明日の満潮時間 7時42分 潮位230cm

明日の干潮時間14時44分 潮位 32cm