[1] 欄外にあるように、この言葉は「喜びがありますように」「お元気ですか」と訳されます。他にもマリアに告げられた「おめでとう」や、マタイ27章28節の「万歳」なども同じ言葉です。

[2] 「友よ」の後の「あなたがしようとしていることをしなさい」は欄外に「何のために来たのですか」とも訳され、原文はここにしか出てこない意味不明な文章で、明確な訳が出来ません。しかし、それでもここに、イエスのユダへの敵意や報復はないのは明らかです。

[3] ヨハネの福音書18章10~11節「シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて、大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。11イエスはペテロに言われた。「剣をさやに収めなさい。父がわたしに下さった杯を飲まずにいられるだろうか。」

[4] 同様の言葉は、創世記9:9(人の血を流す者は、人によって血を流される。神は人を神のかたちとして造ったからである。)、エゼキエル35:6(それゆえ――神である主のことば――わたしは生きている。わたしは必ずおまえを血に渡す。血はおまえを追う。おまえは血を憎むことがなかった。だから、血がおまえを追いかける。)、黙示録13:10(捕らわれの身になるべき者は捕らわれ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに、聖徒たちの忍耐と信仰が必要である。)

[5] デイ 神のご計画の中での必然。マタイで8回。16:21(そのときからイエスは、ご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらなければならないことを、弟子たちに示し始められた。)、17:10(すると、弟子たちはイエスに尋ねた。「そうすると、まずエリヤが来るはずだと律法学者たちが言っているのは、どういうことなのですか。」)、18:33(私がおまえをあわれんでやったように、おまえも自分の仲間をあわれんでやるべきではなかったのか。』)、23:23(わざわいだ、偽善の律法学者、パリサイ人。おまえたちはミント、イノンド、クミンの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義とあわれみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。)、24:6(また、戦争や戦争のうわさを聞くことになりますが、気をつけて、うろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。)、25:27(それなら、おまえは私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私が帰って来たとき、私の物を利息とともに返してもらえたのに。)、26:35(ペテロは言った。「たとえ、あなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。」弟子たちはみな同じように言った。)、26:54。イエスがこの時、御使いを呼ぶことも出来たのに、十字架に掛からなければならないから、我慢して、逮捕された、というような意味での「ねばならない」「しかたがない」ではないのです。神は、自由なお方です。

[6] 聖書(今でいう旧約聖書)には預言書があり、聖書全体の呼び方の一つが「預言者」でもあります。ただし同じ「預言書」といっても、現行のプロテスタントの使う聖書の区分では「イザヤ書」から「マラキ書」までの16の文書を指しますが、ユダヤ教のタナハの区分では「ヨシュア記」「士師記」「サムエル記(上下)」「列王記(上下)」を「前預言書」とし、「後預言書」として「イザヤ書」「エレミヤ書」「エゼキエル書」の三大預言書と、「ホセア書」から「マラキ書」までの十二小預言書が「預言者の書(ナビーム。タナハのナに当たります)」とされます(ダニエル書は、タナハでは「預言書」ではなく、諸書(ケスビーム)に区分されます。)。

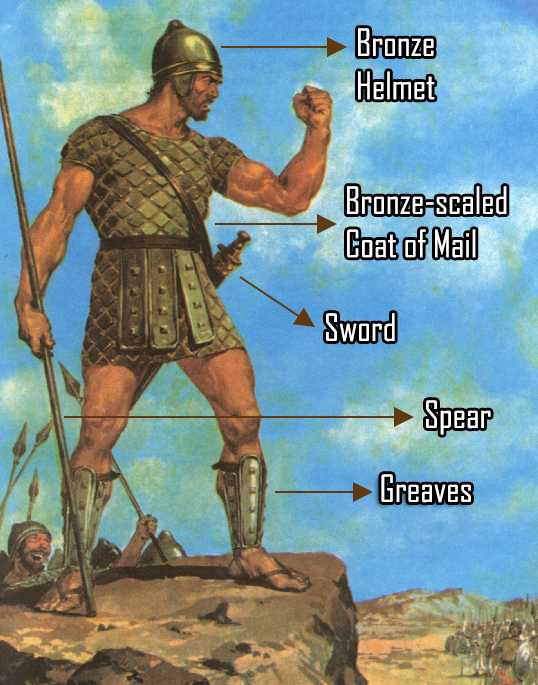

[7] 「剣」は、旧約に423回使われますが、そのうち、イザヤ書以降の預言書が222回、半分以上を占めています。

[8] 同じ文言は、ミカ書4章3節「主は多くの民族の間をさばき、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を鋤に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。」

[9] 人の考える「当然」は「自分の敵は剣で滅ぼさなければならない」だとしても、神の「なければならない」は、世界は回復され、罪は赦され、失われた人は捜して救われなければならない。戦いや終わり、憎しみは和解し、わたしがあなたがたを愛したようにあなたがたも互いに愛し合わなければならない、と思われたのです。そのために、神ご自身が犠牲を払い、御子イエスをこの世界に送ってくださいました。神の子イエスが、罪の赦しのため、自らを献げてくださいました。神は、どうにかして私たちが滅びに至る道ではなく、神に立ち戻って、神の民として祝福のうちを生きるように考えてやまれない。神は、ご自身の造られた私たちや世界を回復されなければならない、滅びから救われなければならないと思ってご計画をしてくださった。そう書いてあるのが「聖書」であり「預言者たちの書」なのです。

[10] ヨハネの福音書18章7~9節「イエスがもう一度、「だれを捜しているのか」と問われると、彼らは「ナザレ人イエスを」と言った。8イエスは答えられた。「わたしがそれだ、と言ったではないか。わたしを捜しているのなら、この人たちは去らせなさい。」9これは、「あなたが下さった者たちのうち、わたしは一人も失わなかった」と、イエスが言われたことばが成就するためであった。」

[11] 「Q67第六戒は、どれですか。 A第六戒はこれです。「あなたは殺してはならない」。 Q68第六戒では、何が求められていますか。 A第六戒が求めている事は、私たち自身の命と他人の命を守るために、あらゆる正当な努力をすることです。 Q69第六戒では、何が禁じられていますか。 A第六戒が禁じている事は、私たち自身の命を奪うこと、あるいは隣人の命を不当に奪うこと、またその恐れのあるようなすべての事です。」ウェストミンスター小教理問答67~69

[12] 武器を持っていたために不要な争いや犠牲を招く悲劇も現実にはありますし、かといって戦いに抵抗しなければ酷い悪に支配させてしまう場合も、大なり小なりある。その複雑さの中で、最終的な平和を待ち焦がれながら、私たちは生きているのです。現実の暴力や言葉や態度での暴力まで、私たちの身の回りにも剣があり、心に刺さっている言葉や握りしめている武器があるものです。その厳しさを知っているからこそ、イエスは弟子が剣を振り回すことを止めさせただけでなく、ご自分を見捨てて逃げることさえ許されました。

[13] イエスのこの時の受難は、ご自身のメシアとしての特別な死ですが、同時にこの姿は、キリスト者にとっての模範という面も持っています。Ⅰペテロ2章20~25節「罪を犯して打ちたたかれ、それを耐え忍んでも、何の誉れになるでしょう。しかし、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。21このためにこそ、あなたがたは召されました。キリストも、あなたがたのために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなたがたに模範を残された。22 キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。23ののしられても、ののしり返さず、苦しめられても、脅すことをせず、正しくさばかれる方にお任せになった。24キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた。25あなたがたは羊のようにさまよっていた。しかし今や、自分のたましいの牧者であり監督者である方のもとに帰った。」

[14] ローマ12:18~21自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。19 愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りにゆだねなさい。こう書かれているからです。「復讐はわたしのもの。わたしが報復する。」主はそう言われます。20 次のようにも書かれています。「もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、渇いているなら飲ませよ。なぜなら、こうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。」21 悪に負けてはいけません。むしろ、善をもって悪に打ち勝ちなさい。

[15] 今、私たちは剣が正義の象徴であるように生きています。剣に勝る神のことばの力を依り 頼みます。悪に打ち勝つのは仕返しではなく、善です。恐れに打ち勝つのは武器ではなく、希望です。そして、御使いたちはイエスを助けに来なかったのではありません。既にあの誕生の夜に、おびただしい天の軍勢が現れて、「天には栄光が神にあるように。地の上で、平和が、みこころにかなう人々にあるように」と歌ったのです[15]。御使いは、復活の朝にも、昇天の後にもいて、私たちに本当の力を下さいます。それは、イエスが下さった、神の平和です。そのイエスの平和を力に、私たちは今ここで剣を取らずに生きるのです

[16] 私たちは、今、この年末最後の礼拝において、この言葉を聴いています。私たちの周りにも、自分の心や手にも、気がつけば剣がないでしょうか。暴力や中傷、悪意、いやむしろ善意の言葉が心に刺さり、自分も仕返しの石を握りしめている。その私たちにイエスは言われます。「剣を取る者は剣で滅びる。」いや、それだけではなく、「こうでなければならない」とはもっと違うことなのだ、と。その正しいさばきを、神がしてくださいます。あなたを刺した剣は、鋤に打ち直されなければなりません。イエスはそれをご存じです。そして、そのために、イエスはこの時、自由の身から囚われて十字架へと向かわれる、最後の時へと踏み出されたのです。

[17] イエスは、苦しみを知らない人ではありません。人の敵意を、身に覚えのない恨みで不当な苦しみを受ける惨めさを、信頼していた人に裏切られる辛さを誰よりもご存じです。罪の冷たさ、醜さ、悲しさを、誰よりも味わい、身悶えし続けたお方です。その方が、しかし、なお苦しみ以上に見ていたものがありました。それは、すべての剣は、やがて打ち直される、という将来です。戦争や血、恐怖と死を象徴する剣は、鋤に打ち直される、というのです。鋤は農具です。畑を耕し、作物を育てます。収穫を待ち望みます。鋤は、労働、共同作業、待つこと、希望を思い描かせます。預言者は、人が傷つけあう今は、きっちりと報われた上で、その先に、剣が鋤に打ち直される幻を思い描かせました。イエスは、それを信じていたのです。