■【信頼できる経営コンサルタントの選び方 10のポイント】3 経歴書から判断をする

![]()

経営コンサルタントに依頼してみたいけど、「いくらくらいかかるのか?」「本当に効果があるのだろうか?」など、ご心配な経営者・管理職の皆様は多いかと思います。

何万人という中から、自社に最適な経営コンサルタントを見つけ出すことは至難の業です。経営コンサルタントを選定せざるを得ないときにどのようなポイントに重点をおいたらよいのでしょうか?独断と偏見でまとめてみました。

経営者・管理職向けですが、裏を返しますと、経営コンサルタントや士業の先生にも参考となると信じます。

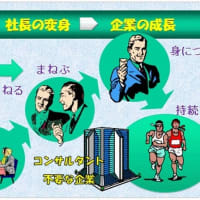

■3 経歴書から判断をする

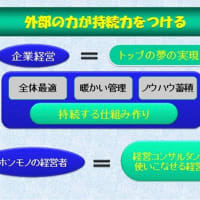

自社に即した経営コンサルタントかどうかを見極めるためには、どの様な考え方で、どの様なコンサルティングをしているのかを、その実積を通して知ることが近道です。

コンサルタントのウェブサイトやブログなどを見ることによって、それを知ることができるでしょう。

ところが、多くのコンサルタントが、テンプレートをそのまま利用した、表面的なことしか記述していないコンテンツを、最初に作って、作りっぱなしのままである場合が多いです。

ブログも、そのコンサルタントがどの様な信条で、どの様にコンサルティングをしているのかがわかるようなコンテンツではなく、グルメ記事であったり、ペットと遊ぶインスタグラムであったりと、知りたいことが報じられていないことが多いのです。

しかし、それでも、その様なことを実施しているコンサルタントでありますと、よく読めば、それなりのことを推察することは可能です。

ところが、ウェブサイトも構築していない、ブログもフェイスブックもない、となりますと、なかなか、そのコンサルタントの人物像やコンサルティングについて知ることは困難です。

そこで、これはというコンサルタントが見つかりましたら、経歴書・業歴書を取り寄せることをお薦めします。

経歴書・業歴書というのは、コンサルタントが、クライアントと契約をするために、必死になって作成するものです。

ところが、それが用意されていなかったり、そのレベルが低くかったりする場合には、そのコンサルタントを選んで、自社に貢献していただくことは難しいかもしれません。

では、せっかく入手しました、経歴書・業歴書ですが、それの正しい読み方を理解していませんと、最適な経営コンサルタントを見つける選定に支障を来します。

仕事柄たくさんの経営コンサルタントやその志望者を面接してきました。その大半が、自分の経歴を紹介するに当たりまして、大企業の固有名詞をずらずらと並べた業歴書を持参してきます。

「その会社で何年くらい仕事をしてこられたのですか?」と質問しますと、明確な答えが返ってきません。そのような経営コンサルタントの大半が、社員研修をした程度でしょう。それも1~2回している程度の場合が多いのです。

中堅・中小企業の中でも、中堅企業と中小企業でも、コンサルティングのやり方が異なります。仕事を依頼する企業の管理の定着レベルによっても、コンサルタントを選び視点が異なります。

大企業のコンサルティングと中堅・中小企業とでは、その手法は大きく異なるのです。大企業の名前がずらりと並ぶ経歴書を見ても、驚く必要はありません。ようは、中味です。

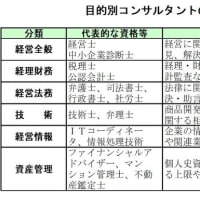

研修を依頼するのか、コンサルティングを依頼するのか、目的によっても経営コンサルタントを選択する基準が異なります。

自社の規模、業界・業種、自社が抱えている問題解決での実績など、自社に適した経歴を有しているかどうかは、重要な判断材料です。しかし、その実態を知ることは難しいといえます。

経営者側にも、事前面談で、それを見抜ける力が必要です。

経歴書を目の前にして、何を、どのようにやったのかを問うてみるのも良いでしょう。そのときに、固有名詞が次々と出てくるようであれば、一見しますと、かなりの経験を積んでいるようにみえます。

しかし、ホンモノの経営コンサルタントは「あまり多くを語らず」を頑固に守るはずです。

私の場合には、自分のクライアントの固有名詞は、一切出しません。それは、具体的な事例を紹介しますと、どの企業のことを私が言っているのかを推測されてしまうことがあるからです。

まずは、依頼する側が、自分自身が人を診る目を持ちましょう。

■ バックナンバー

このシリーズのバックナンバー(←クリック)をご覧いただけます。

また、ウェブサイトでもご覧いただけます。