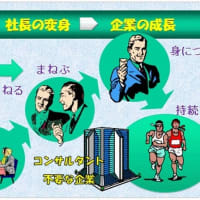

■【あたりまえ経営のすすめ】経営戦略編 経営理念の構築・再構築 43 経営理念の構築・再構築のコンサルティング 経営理念の定着と活用

多様化の時代になり、ホンモノ智恵が求められる昨今です。

世の中には、「専門家」とか「プロ」と呼ばれる人が多数いらっしゃいます。

ところが、残念なことに、その大半というのが、「エセ専門家」「エセプロ」なのです。

管理職も、“真”のプロ管理職にならなければなりません。

ホンモノのプロ、要は「“真”のプロ」とは、どの様な人を指すのでしょうか。

エセプロの多くは、「あたり前のことが、あたり前にできる」ということを軽視しています。

「今の時代、最新の経営理論に基づく経営が重要である」と「あたり前」を蔑視をしている人もいるほどです。

では、「あたり前」とは、なんでしょうか?

「“真”のあたり前」を知らずして、あたり前を軽視して欲しくないですね。

あたり前は、その辺に転がっているのではなく、「あたり前は創るもの」です。

1970年代から、半世紀にわたる経営コンサルタント経験から、最善の策ではないにしても、ベターな策を講じるための智恵をご紹介してまいります。

![]()

■【経営支援編】第5部 経営戦略編 戦略思考で経営者・管理職のレベルアップを図る 3章 経営理念の構築・再構築に取り組む

企業経営では、日常業務におけます事項から、経営戦略など、企業の根幹になるようなじこうまで、いろいろなレベルや内容の意思決定をしなければなりません。

高度な戦略的な意思決定を行うには、戦略思考ができませんと、誤った方向に企業が走り出しかねません。

一方で、戦略思考というのは、容易には身に付けることは困難です。この課題に取り組んで行きましょう。

*

5-3 経営理念の構築・再構築に取り組む

経営理念とは何かについて、共通認識ができましたら、実際に経営理念構築・再構築の実務編に入りたいと思います。

経営理念をどの様に構築・再構築するか、その方法となりますと一般的には確立されていないといえます。他社の事例を参考にして経営者が、エイヤーッと作成したり、経営コンサルタントに依頼して作成したりとするケースが多いようです。

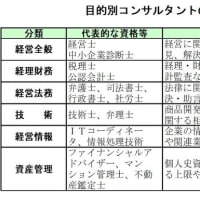

ここでは、経営理念だけではなく、経営基本戦略や中長期経営計画など、経営管理を行う上で、関連する次項を念頭において、経営コンサルタント歴40年余の実績から、経営理念構築・再構築の方法をご紹介します。

*

◆5-43 経営理念の定着と活用

プロジェクトの推進や、その企画や準備などにおいて、成果物が、それで問題がないのか、それで良いのかということを検証するために、チェックリストを利用するという方法があります。

途中の段階での中間チェックや最終段階で、その段階での成果物ができたときに、チェックリストを基に確認できれば、品質の高い成果物を得ることができます。

チェックリストは、いろいろな用途に利用できますので、チェックリスト利用をすることがビジネス推進法の一つであることを全社員に定着させますと、何か行動を起こすときに、チェックリストやマニュアルを活用しようという意識からスタートできます。

*

チェックリスト作成は、ロジカル・シンキングやクリティカル・シンキングを意識し、発散・収束思考で作業を進めると進めやすいでしょう。

ロジカル・シンキングの基本であります「MECE」であることが基本です。すなわち、「漏れなく重複なく」であることが寛容です。一つの項目が長い文章ではなく、簡潔に表現され、全体がシンプルに構成されていると使いやすいです。また、いろいろな用途にも用いられますので、親しみやすい言葉でありながら、一義的な表現となるように配慮することも忘れてはなりません。

全社員が、チックリストは自分のツールであると意識し、それを共通認識して、共通行動ができるという目的意識を持ってリスト作成を行います。

そのリストは、他の用途にも転用されるかもしれませんので、一部の人のためのリストではないことが徹底されていなければなりません。

一方で、リスト作成に別の用途として作成されたリストを参照することは有益ですが、既存のリストに引きずられることなく、目的に即した独自のリストを作成するという意気込みも必要です。

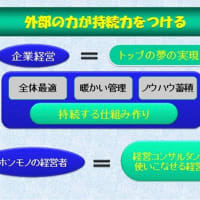

自分達だけでリスト作成しますと、独断的になりがちです。企業文化や社内事情が滲み出てしまいかねません。外部の力も活用することで、質を高めることができます。外部の力は、社内では人間関係や過去の経験などに引きずられがちですので、その観点からも外部の力を利用するメリットはあります。

多くの企業で見られますように、経営理念は絵に描いた餅ではなりません。全社員が、自分の業務が順調にはかどるように、経営理念の下、全社一丸になりますと、個の力が組織の力となり、企業もさらに成長して行く道が拓けるでしょう。

では、企業理念を浸透させるには、どうしたらよいのでしょうか。

これまで述べてきましたが、経営理念のメリットや重要性を、全社員が共通認識していることがポイントといえます。

経営理念により、自社の考え方、存在意義を公言することに繋がります。その結果、自社の認知度や企業イメージアップが高揚することになります。業界紙に掲載されるなど、経営理念の認知が何らかの形として見えるようにして、社員のモチベーションアップに繋げることも肝要です。

経営理念に基づき、各種の計画や仕事の仕方が定着しますと、管理の基本が身につき、その結果、意識や価値観のベクトルがそろい、日常業務がスムーズにはかどります。日常業務を通じたOJTにより社員が育成されてきます。社員に、実務を通じて、経営理念を意識させます。

経営理念に基づく計画が、自社の向かう方向性が明示されていますので、PDCAの計画や行動の時に、それが反映されやすくなります。OffJTを実施したら、その報告会により「伝達講習」を実施しますと、さらに効果が高まります。

上述のように、経営理念の効果を高めるには、自社の経営理念に身近に接する環境を意識的に整えるべきではないでしょうか。

たとえば、経営理念の発表会などで、ムードを高め、各部門で経営理念実現の豊作を検討させ、日常業務や経営計画に反映させます。報連相の時には、眼前に経営理念を置き、双方向コミュニケーションが経営理念に即しているのかどうか、経営理念に基づいて策定された計画に対する実践が伴っているのかどうか、等々を確認しましょう。

経営理念が浸透するに従い、組織風土や企業文化の変性が起こってきます。悪しき慣例も払拭されるでしょう。社員研修等で、それらを感じる機会を作ることも必要です。

経営理念を掲示しただけ、朝礼で唱和するだけではなく、共通目標・共通認識・共通行動が日常業務を通して、自然と定着することが望まれます。

経営理念といいます、ビジネスパーソンなら誰もがご存知の、わかりきったことですが最後までお付き合い下さりありがとうございました。

経営理念の項を、本稿を持って終了します。皆様の人生が、一層心豊かになることを祈念しています。

*

■【あたりまえ経営のすすめ】 バックナンバー

あたり前の重要性を知る ←クリック

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理職編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>

■【プロの心構え】 バックナンバー

プロとして、いかに思考すべきか ←クリック