信号では右折時に特に気を使う。

信号が黄色になっても加速して突っ込んでくる直進車が多い。

いや、赤になっても加速して突っ込んでくる直進車は週に一度は見かける。

「黄色信号は注意して進め」と勘違いしているバカが多くて困る。

「黄色信号は止まれ」である。よほどの事が無い限り止まらねばならない。

----------------------------------------------------

道路交通法 第二条「黄色の灯火」

二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という)は、停止位置をこえて進行してはならない。

ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

----------------------------------------------------

「注意して進む」ならまだマシで「強引に通過してしまえ」と思っている車が多過ぎる。

停止線で安全に止まれない場合のみ進んで良いのであり加速などしては絶対にいけない。

右折待ちをしている車は、歩行者や自転車にも気を使って周囲を確認している。

全周囲に意識が向いている時点で信号無視の車が突っ込んできたらぶつかるのは必至である。

ましてや昨今のように判断力の鈍った、誤操作の多い老人達はまわりにうようよいるのだ。

「なるべく右折車に進路を譲る」と心がけていれば交通事故は格段に少なくなると思う。

右折専用の矢印があればまだマシである。(マシのレベルでしか無いが)

高齢者や初心者、気の弱い者は、右折信号が無ければ右折はおいそれ出来ない。

直進車は、右折車がいる場合は決して無理をしないのが円滑な交通の基本なのだ。

(何がなんでも右折車に譲れと言ってるのでは無いので念のため)

---------------------------

さて先日・・・

東大阪市池之端の旧国道170号線は片側一車線の生活道路である。

私はほぼ毎朝、この交差点を北から南下してきて東方向に左折する。

後ろには車がつながっていることが多く、右折出来ないと渋滞もひどくなる。

先頭で右折をしようとウィンカーを点滅させ進行していた。

停止線を越えたところで黄色に変わった。普通に右折出来るタイミングだ。

ところが同じタイミングで前方の直進車が停止線の手前から加速してくるのが見えた。

危険を察知して止まるのも有りだが私のヤンチャ精神は「進め」と命じる。

けっきょく、相手の進路を妨害する位置で停止した。

(黄色になった時、私の車は停止線を越えている、前からくる2番目の車は停止線の手前から加速を始めた)

(この時点で右折開始を始める、止まろうか進もうか迷う瞬間だがヤンチャ心で進んだ)

(信号が赤になる、側面の信号は赤から青に変わる瞬間)

(「俺の信号は青だ」というポーズをされる、罵声を浴びせ、手で「後ろに下がれ」と合図する)

(大阪585 む 10-06 赤のダイハツCAST 文句あるなら連絡してこい!)

(5秒ほど睨み合っていた、進めなくも無かったが、結局下がらせた)

この道路は道幅も狭く、歩行者や自転車が多く本当に危険である。

相手の車は制限速度をかなり上回る速度と見たが通勤通学路の多い朝の生活道路で何を考えているのやら。

こういうバカは相手が弱いとみるや居丈高に喧嘩を吹っかけてくるタイプだろう。

私は今年、安全運転を宣言したが、安全を脅かすような運転には断固立ち向かうつもりだ。

-----------------------------------

実は1年半前にも同じ場所で同じ事例があった。ご参考まで。

赤信号で直進してくる車とバイク(2018年9月12日朝)

https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20180912/

【2020年7月10日】コメントと、それに対する返信

---------------------------------

Unknown (Unknown)

2020-07-10 03:29:26

馬鹿かなこいつは?

黄色で安全に停止線に止まれないタイミングなら直進するのが普通だし

右左折車よりも直進対向車が優先

その場合赤になってから余裕を持って曲がればいいだけの話

それを何がヤンチャ精神なんだか知らんがこいつの言ってる事は独善的すぎて片腹痛い

---------------------------------

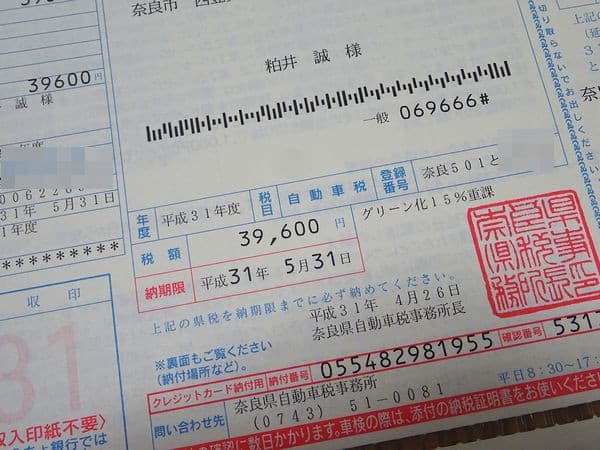

補足説明しますね (粕井誠)

2020-07-10 11:07:29

今回は、相手は黄色信号を確認して安全に停止出来るにも関わらず加速し始めたのです。

こちらはすでに停止線を越えていたというのがこの時の状況です。

微妙なとこですが直進車は赤信号で交差点に進入したというのが私の判断です。

右直事故事故の判例では、

直進車Aが黄で進入、右折車Bが青で進入黄で右折すると過失割合はAが70、Bが30です。

直進車Aが赤で進入、右折車Bが黄で進入赤で右折しても過失割合はAが70、Bが30です。

以下、法的に述べましょう。

【道路交通法施行令の第一章第二条】

黄色の灯火

二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。

ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

要約すると、黄色信号での進行が認められるのは「急ブレーキをかけなければ停まれない状態」とうことになります。

今回の直進車は安全に停止線の手前で停まれる速度でした。それにも関わらず加速して赤信号で交差点内に侵入して来たのです。

赤色の灯火

三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。

四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。

この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。

要約すると、右折しようとして赤信号に変っても「交通の安全を確認しながら進むことが出来る」ということになります。

今回は相手は赤信号で交差点内に侵入してきました。

私は(赤信号無視の)直進車を先に通すことも出来ましたが、手前の横断歩道の歩行者と自転車が渡り始めようとしていたため、

危険(歩行者が信号無視の直進車とぶつかるかも)を察知し、総合的に判断してこの直進車の進路を妨害したのです。

ヤンチャ精神というのは過失30の部分の精神のことです。(私のヤンチャ精神に関しては少し反省する部分もあります)

勝手に判断せず、交通法規を良く読まれることをお勧めします。そして安全運転するよう切に願うところです。

(少し文章変えました)