お疲れ様です。

皆さまお元気ですか?

今日はカクテルです。

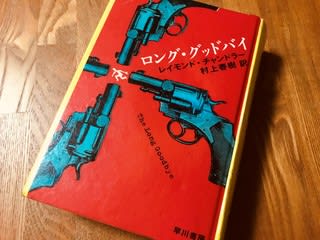

それも、レイモンド・チャンドラー作の

ハードボイルド小説

「長いお別れ」※the long goodbye

に登場するカクテルです。

この小説、ご存知でしょうか?

実は私は今本を借りてきて読んでいる途中です。

図書館で借りたのですが

見つけてビックリ

めっちゃ分厚い長編小説でした。

ということで

まず1杯目はカクテル「ジン アンド オレンジ」

一般には「オレンジ・ブロッサム」と呼ばれているようです。

主人公の私立探偵

フィリップマーロウが飲んでいた1杯です。

バーでマーローに語りかけてる人がいます。

「私はジン・アンド・オレンジが好きなんです。

ばかな飲み物です。つきあっていただけますか」

という問いかけにつきあい

マーローもカクテル「ジン アンド オレンジ」

を飲むことになります。

ウィキペディアでは

アメリカの禁酒法時代。密造された粗悪なジンが多かった

その臭をごまかすために、オレンジジュースを

混ぜたことが、このカクテルのはじまりとのことです。

ちょっとイメージがいまひとつって感じですね。

ですが、別の意味合いもあります。

オレンジは、花と実を同時につけることから

「愛」「豊穣」のシンボルとも言われ

花言葉も「純粋」「愛らしさ」「結婚式の祝宴」と言われ

結婚式の披露宴の食前酒として飲まれたりします。

こんなグットな一面もあります。

「愛」「豊穣」のシンボルとも言われ

花言葉も「純粋」「愛らしさ」「結婚式の祝宴」と言われ

結婚式の披露宴の食前酒として飲まれたりします。

こんなグットな一面もあります。

そんな「ジン アンド オレンジ」とは

どんなカクテルでしょうか?

ドライジンが40ミリリットル

オレンジジュースが20ミリリットル

これをシェイクしてグラスに注いだ

シンプルな1杯。

そしてそのお味は?

今回も金沢のロックバースタージスで

いただきました。

ほろ苦い、どちらかと言うと大人の味

ハマる人は、くせになるかもしれません。

そんな感じでした。

続いて、フィリップマーロウといえば「ギムレット」

「ギムレットには早すぎる」このセリフが有名です。

ギムレットはジンとライムのシンプルなカクテル

小説「長いお別れ」の中では、こんなやりとりも

------------------------------------------------

我々はバーの隅に腰掛けて、ギムレットを飲んだ。

「こっちには本当のギムレットの作り方を知っている

人間はいない」と彼は言った。

「ライムかレモンのジュースとジンを混ぜて、

そこに砂糖をちょいと加えてビターをたらせば

ギムレットができると思っている。

本当のギムレットというのは、

ジンを半分とローズ社のライムジュースを半分混ぜるんだ。

それだけ。こいつを飲むとマティーニなんて味気なく思える」

------------------------------------------------

実際につくってもらったのは

こんな感じです。

とても涼しげで、今の季節にもグットかもしれません。

今回は調子にのって飲んでたら

酔いがまわってきて、ちょっとヤバイ感じでした。

カクテルは口当たりが良いので

気がつくと大変な事になってしまった

そんなこともあるので、

ペース配分には十分にご注意をお願い致します。

ということで、今日は

ハードボイルド小説に登場した

カクテル「ジン アンド オレンジ」

そして「ギムレット」でした。

ペース配分には十分にご注意をお願い致します。

ということで、今日は

ハードボイルド小説に登場した

カクテル「ジン アンド オレンジ」

そして「ギムレット」でした。

![グリーンフィールド 野菜有機種子 トマト <中玉/マティナ> [小袋] A098](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51YeudMUSWL._SL160_.jpg)

![What’s up? [Single-CD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51GyEDu8LnL._SL160_.jpg)