社号標 昭和7年5月 建立

石鳥居 弘化2年(1845)建立

石燈籠 弘化2年(1845) 建立

伏見におけるもっとも古い神社の1つで、天太玉命(白菊明神)を祭神としている。「山城名跡巡行志」によると、むかし伏見の久米村に白菊とよぶ老翁があり、生まれたところは分からないが、その徳はつねの人と異なったところがあった。あるとき、人に語っていうに「われは雨太玉命で帝都を守護するためにここに住むこと久しい」といって、

いざここにわが世を経なん呉竹の伏見の里のあれまくも惜し

と一首の和歌をうたって化し去った。清和天皇はその神徳をたたえて金礼に白菊大明神としるし、社内に奉納されたことから、金礼宮と号するに至った旨が記されている。

一方、社伝には天平勝宝2年(750)の創祀といい、あるいは清和天皇の御代、橘良基によって阿波国(徳島県)より勧請したともいわれ、あきらかでない。ただ久米村の産土神として、石井村の御香宮とともに少なからぬ信仰を得ていた神社であったことが想像される。金松氏は当社の祀官として久しく奉仕してきたが、元享2年(1322)境内にあった久米寺を再建して当社の神宮寺とした。中世は社運も隆昌に赴いたが、文禄年間(1592~96)、伏見築城に際し城外西方の久米町に移り、次いで慶長9年(1604)喜運寺の創建によって現在の地に移し、寺の鎮守社となった。明治の神仏分離に神社は独立したが、寺は今も当社の北側にある。境内には本殿、神輿倉、社務所等があり、拝殿前には樹齢千年を数える老木「もち」の木があり、天然記念物に指定されている。

なお、観阿弥作の謡曲「金礼」は、当社を主題としたものである。

拝殿 と 本殿

古木 クロガネモチ

金礼宮のクロガネモチ

金礼宮は、社伝によれば天平勝宝2年(750)の創建と伝え、伏見区で最も古い神社の1つである。このクロガネモチについての記録等は神社には残っていないが、宝暦4年(1754)に出版された「山城名跡巡行志・第5」の金礼宮の項に「…神木尚存す・・・」とあり、この木のことかと思われる。クロガネモチはモチノキ科の常緑高木で雌雄異株であるが、この木は雌木で冬期には見事な赤い実をつける。秀麗な樹形を持つクロガネモチの古木として貴重であり、昭和59年6月1日京都市指定天然記念物に指定された。

拝殿 その奥に 本殿

狛犬

神輿蔵

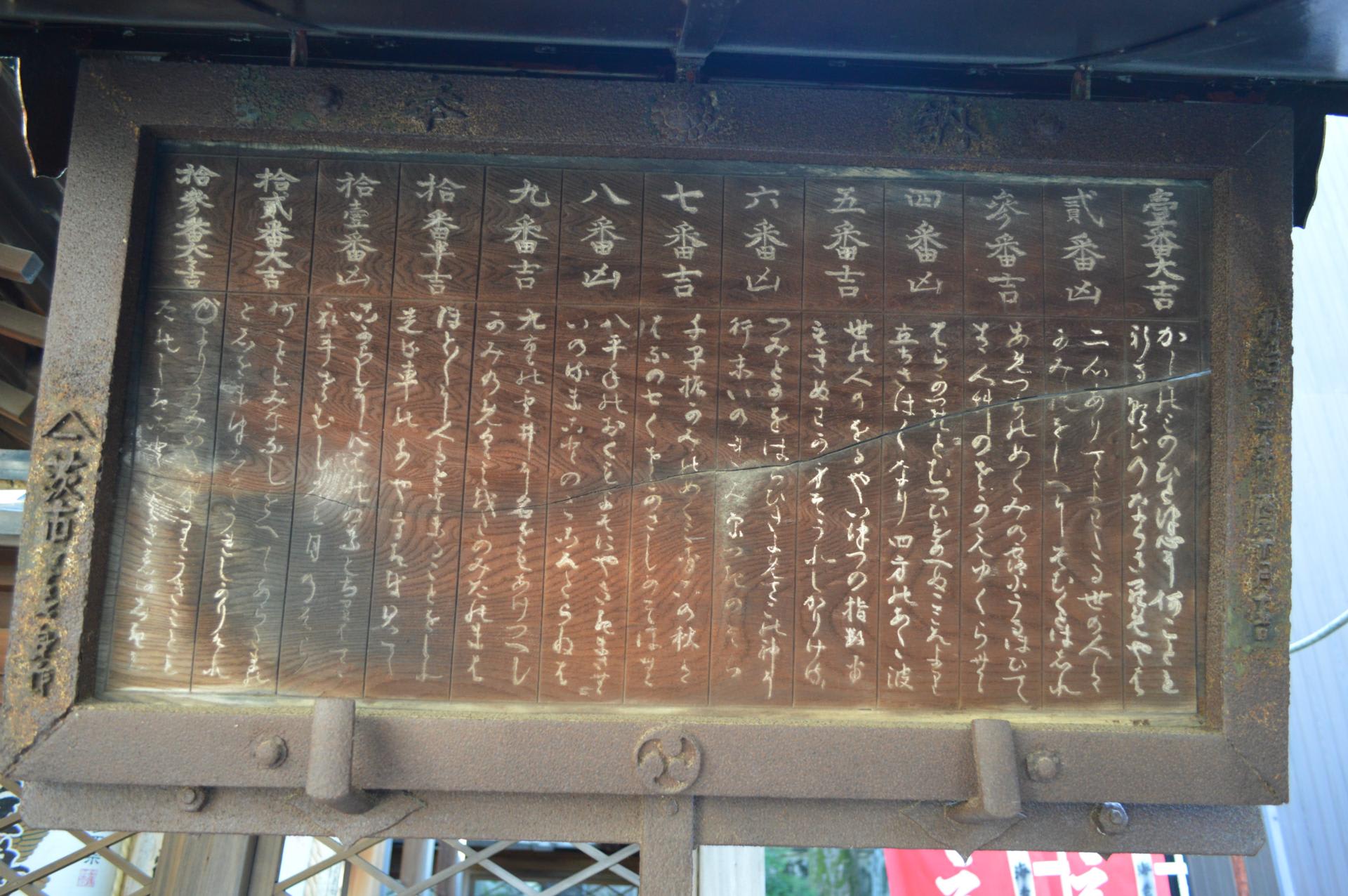

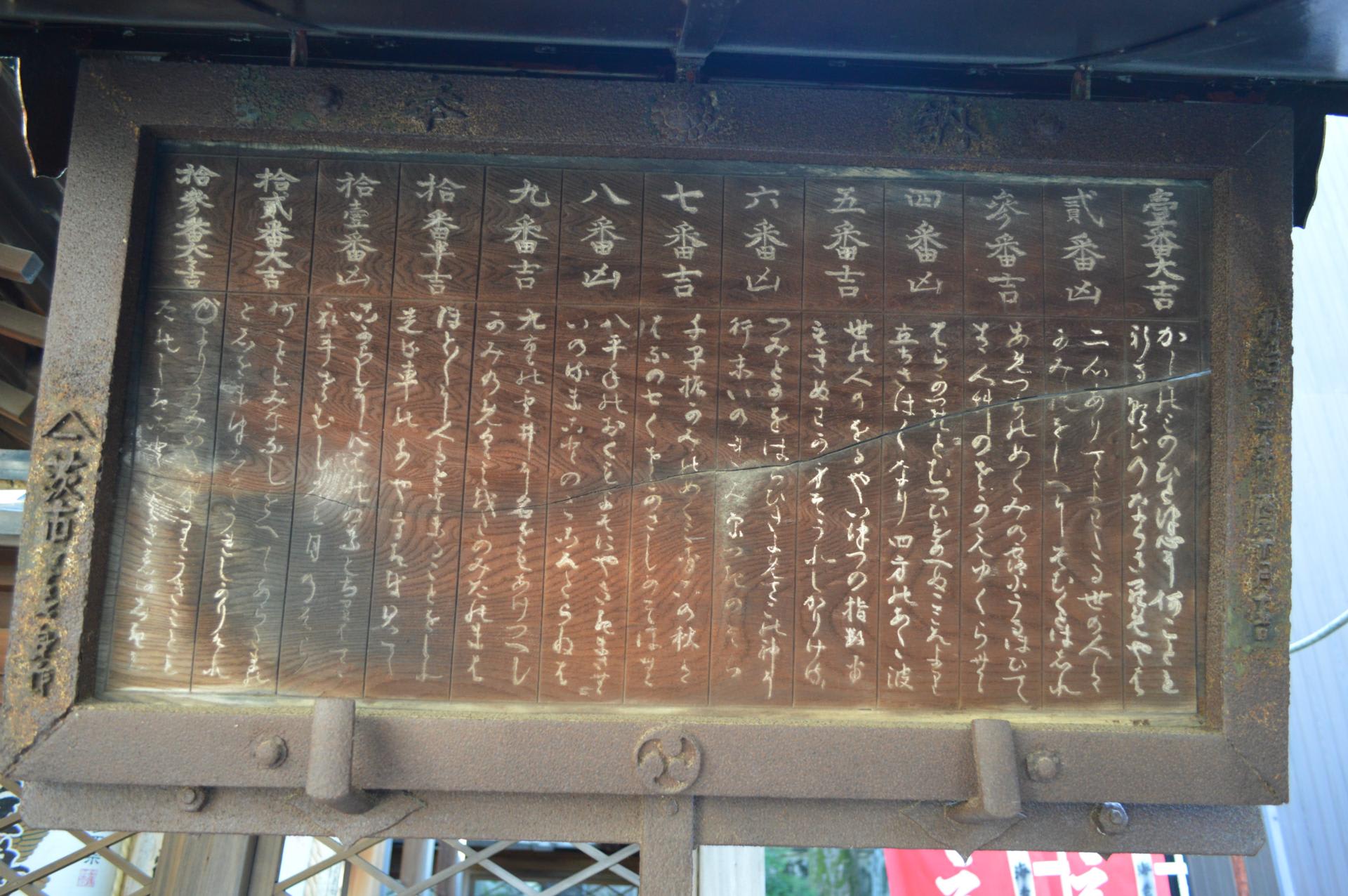

絵馬

本殿

謡曲「金礼」と金礼宮

1200年前、山城国愛宕郡(現京都市)に遷都された桓武天皇は、伏見の里に神社建立のため、勅使を遣わされました。この時、天から金礼が降り下り、取り上げてみると「伊勢大神宮の流れを絶やさぬため、天津太玉神を祀るように」と御神託が、金文字で書かれていました。謡曲「金礼」は、この金礼の故事を語り、天津太玉神が金礼と弓矢で君の代と国土を守護し、悪魔を降伏させ、もう弓矢の必要はなくなったと謡っています。金礼宮の御神体の金礼と、祭神天津太玉神と天照大神の守護もあって、平安の都の平和は永く続きました。

謡曲史跡保存会

末社

公岡稲荷大明神

みくじ

献木碑 大正7年10月

動物は ばくでしょうか

関連記事 ➡ 寺院伏0309 喜運寺 曹洞宗

神社 前回の記事 ➡ 神社伏0082 白菊の滝 祠

川柳

恋人の誰にもやさしいとこがイヤ /高綱

ことわざ

揚げ足をとる(あげあしをとる)

相手が蹴ろうとして上げた足をとって倒すこと。転じて、人の言い間違いや言葉尻をとってやり込めたり、皮肉ったりすること。

下のユーザー地図で京都の記事探索が出来ます。試してみてください