京都市下京区中堂寺櫛笥町11-1

画家 梥(まつ)本 一洋 墓所

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0274 玉樹寺 浄土宗

川柳

複雑だ 孫が喜ぶ 救急車 /荒木

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市下京区中堂寺櫛笥町11-1

画家 梥(まつ)本 一洋 墓所

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0274 玉樹寺 浄土宗

川柳

複雑だ 孫が喜ぶ 救急車 /荒木

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市下京区中堂寺西寺町28

寺院 前回の記事 ➡ 寺院伏0272 源光院 浄土宗 伏見義民丸屋九兵衛之霊所

川柳

早送り したい女房の 愚痴小言 /沢登

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

スウェーデン皇太子 訪問 記念碑

[瑞典]皇太子同妃殿下御台覧記念碑

「瑞典」はスウェーデンの音訳表記。大正15年9月2日にスウェーデン王国皇太子グスターヴ・アードルフ(Gustaf Adolf 1882~1972)夫妻が来日した。9月24日から27日にかけて京都に滞在し,考古学者であった皇太子は,京都帝国大学教授浜田耕作のすすめで26日に天塚古墳(右京区太秦松本町)を見学した。本碑の碑文によれば天塚古墳見学の途次皇太子夫妻は篠田幸二郎の別荘千石荘で千石船を一見したという。この碑はスウェーデン皇太子夫妻の来臨を記念するものである。

太秦千石船

国賓殿下には池田京都府知事閣下の御案内の下当園御幸遊ばされいと御熱心に長栄丸を御台覧の事右船の由来及移船の理由等御下問あらせられしを以て具に奉答申上しに至極御満足の態を拝せり尚御帰途両殿下には御揃ひにて丘陵の頂に登らせられ御手つから千石船を「カメラ」に収め給ひ不肖一々有難き御諚を賜り重ねて御鄭重なる御使節をも賜りたり

大正十五年九月廿六日 篠田

花園田中石材店

千石船に関する碑文

長栄丸は若狭国と北海道との間を定期運航していた千石船であったが,転売されて大正14年に地元の実業家篠田幸二郎の邸内の庭園に移された。昭和14年に庭園と千石船は京都市に寄附され,庭園は児童公園となり,千石船は一般に公開された。なお,戦後になって千石船は老朽化し撤去された。この碑はかつてこの地に置かれていた千石船長栄丸のいわれを記すものである

長栄丸移据の由来

此船は長栄丸と称して籍を若州遠敷郡に有し表高八百七十五石実際は千石則ち四万貫目を積載し日本海の怒濤を蹴つて遠く北海道に定期航海をなし其都度万円以上の収益を上げたる功労抜群の船な抑我徳川幕府の治世には千石積以上の造船を厳禁したれば物資供給交通利便の権威者としては千石船を以て最となしたり明治の中興に至り和船航海の不利に鑒み三百石以上の和船建造を禁ぜられたれば大和大型の船は自然廃滅に委するの姿となり当時彼尨大を以て誇りし千石船も近き将来に於ては全く其影を没するに至るべし想ふに我京都の如き四方皆山の地にありては船舶を見ることすら罕なるをまして千石船の如き其実際を知ること最も難し余適々長栄丸を見其雅趣の津々なるを愛す而して其船主の他に移らんとするを聞き若し此船を陸に上げ其命を保たしめば一は船の偉績を存し一は市人の参考に資するを得 んと終に進んでこれを求め此地に移据することゝはなりぬ乞ふ曳*の士よ余が徴衷を酌み船を山に登せし愚挙をして徒為たらざらしめ賜はんことを

大正丙寅仲 清水庵の主人誌す

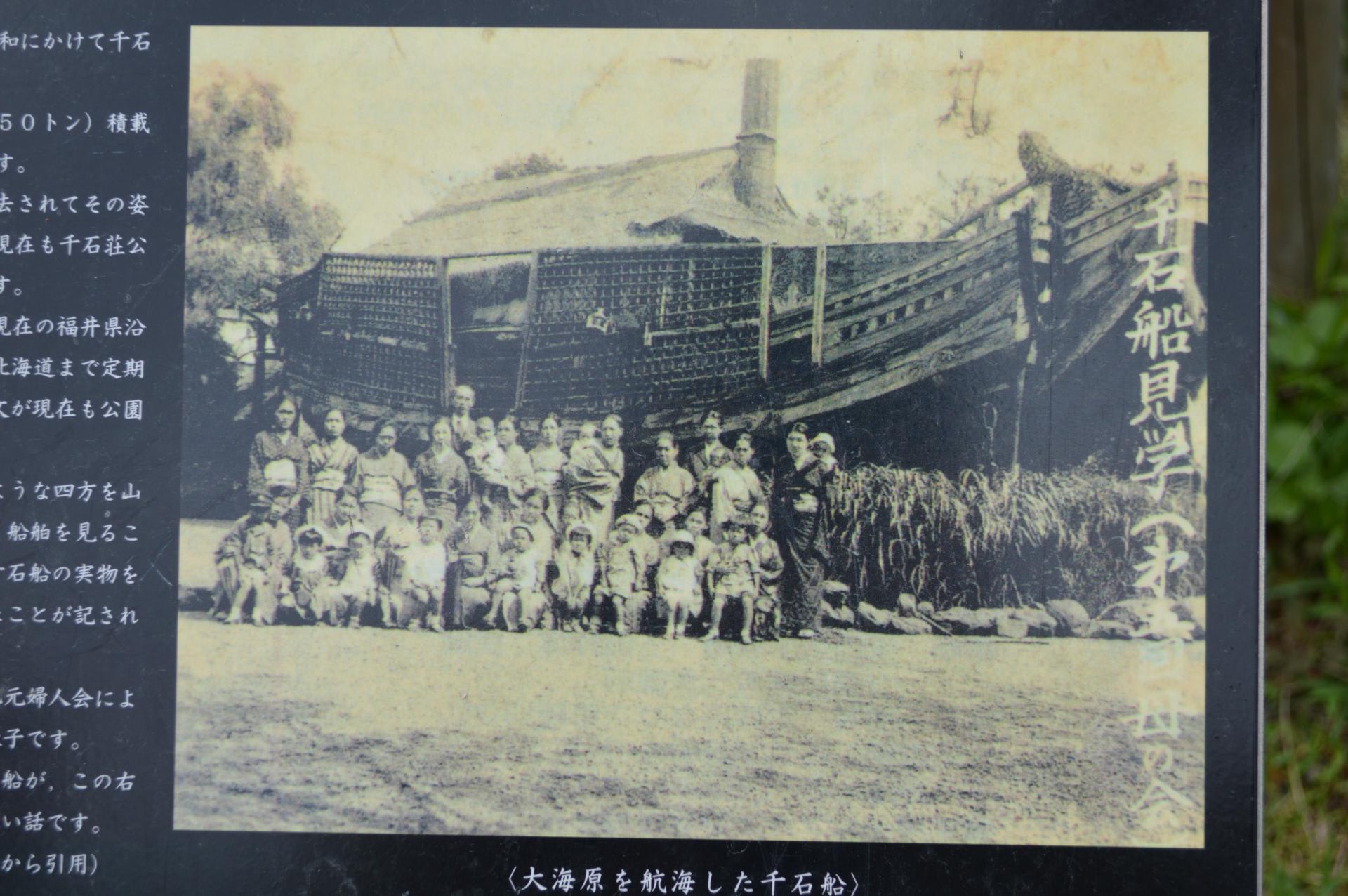

千石船の写真

千石船由来

本公園には、大正末期から昭和にかけて千石船がありました。千石船とは、米を千石(約150トン)積載出来る大きさの船ということです。昭和25年の台風で壊れ、撤去されてその姿がなくなってしまいましたが、現在も千石荘公園と称される由来となっています。その船は、長栄丸と呼ばれ、現在の福井県沿岸から日本海の怒涛を経て遠く北海道まで定期的に航海していたことを記す碑文が現在も公園内に残っています。

また、この碑文には、京都のような四方を山々に囲まれた地において、当時、船舶を見ることすら稀であったこと、まして千石船の実物を見ることなどとても困難であったことが記されています。写真は、昭和16年9月に、地元婦人会による千石船見学会が催された様子です。

その昔、大海原を航海した千石船が、この右京の太秦の地にあったとは興味深い話です。

明治天皇 歌碑

明治天皇御製を記した碑で,長栄丸移据の由来と同時に建立された。おそらく千石船に縁のある歌として刻まれたものと思われる。

明治天皇御製

港江に万代よはふ声すなり

功を積みし船や入来る

伯爵東郷平八郎(花押)

謹書

施主 篠田

大正丙寅仲春建之 世話人 浜側 船大工 増田

植木師 山本 石工 田中

石碑 前回の記事 ➡ 石碑上0093 禁裏道場蹟 紀元2600年記念

川柳

定年だ 今日から黒を 黒と言う /萩原

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

般舟三昧院は,後土御門天皇(1442~1500)が幼少期に住んでいた伏見殿に仏閣を建立して勅願寺とした。

天台・真言・律・禅の四宗兼学の道場に擬されたため禁裏道場と呼ばれた。

文禄4(1595)年,豊臣秀吉(1536~98)の伏見城造営時に現在地に移された。この石標は禁裏道場跡のもの

京都府知事従四位勲三等 川西実三書

抑 本校敷地ハ東隣ニ存スル天台宗般舟三昧院正殿ノ在リシ所ニシテ

本校々名ハ西側ニ立テル 後土御門天皇御母儀嘉楽門院御墓ニ因タリ」

又本校元講堂ハ 御歴代御尊牌ヲ奉安セシ所ニシテ本校元正門ハ 桜

町天皇御殿門ノ御下賜ニ係レリ 謹ミテ史ヲ按スルニ洛陽般舟三昧院」

記ニ 後土御門天皇以来遣勅アリテ代々御追善追福此所ニテ修セラル

丶事恒例ナリ毎事 禁中ニ模セラル丶故法会ハ皆准御斎会ナリサレハ」

衣冠正シカラサル者ハ出入ナシ当時ニ於テハ勅願随一ノ精舎トモ申ス

可キニヤトアリ顧フニ児童ノ教化ハ其環境ト密接ノ関係アリ敢テ孟母」

三遷ノ故事ヲ挙クル迄モナシ然ラハ此点ニ於テ本校ハ特種ノ位置ヲ占

ムルモノカ然ルニ今年夏鎌倉建長寺ノ懇請ニ遭ヒ大正十二年震災大破」

ノ仝寺復旧ヲ助援シ前記講堂正門ノ二ツナカラ仝寺ニ譲与セリ茲ニ於

テ従来久シク特種ノ感化ヲ蒙リシモノ忽ニシテ望洋ノ嘆アリ依テ新ニ」

標*ノ碑ヲ樹テ既往ノ感激ヲ永久ニ貽サント欲ス願クハ今ヨリ以後朝

々登校ノ者之ヲ仰キ学窓ノ下平生思慮忠純ノ誠心ヲ励ミ遊庭ノ上日常」

操行端正ノ工夫ヲ凝サン事ヲ

宮内省図書寮御用掛従六位 猪熊信男撰」

皇紀2600年記念

昭和15年12月

紀元2600年関連 ➡ まとめ006 紀元2600年石碑・献木・奉納額

石碑 前回の記事 ➡ 石碑下0092 肥後藩屋敷跡

川柳

妻旅行 おれは入院 ねこホテル /大岡

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

日蓮宗本門法華宗の大本山 1293年創建 何回か移転している

法華の乱では一時 堺に避難した

天正15年(1587年)秀吉が聚楽第を造営するときに現在の地に移った

現在の建築物は天明の大火(1788年)の後の再建です

書院には幸野煤嶺の孫 豊一画伯の襖絵「四季山水花鳥図」がある

書院の西側にある庭園は「十六羅漢の庭」といわれています

境内には名木「妙蓮寺椿」があります

墓地には明治初期の画家幸野楳嶺の墓、

昭和9年の室戸台風で犠牲になった西陣小学校の児童41名の供養塔がある

幸野楳嶺翁墓所

月形龍之介句碑寺中にあり

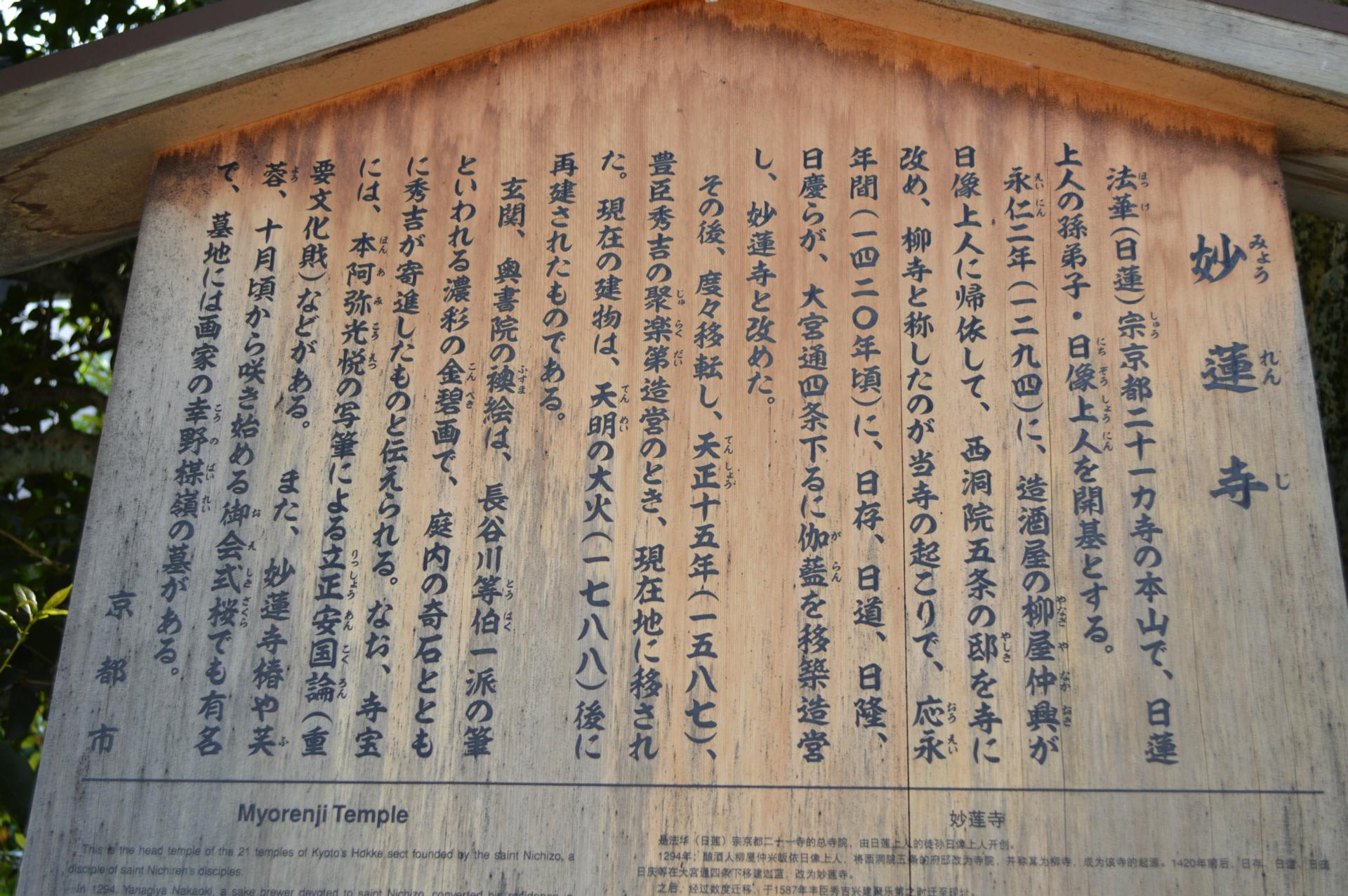

法華(日蓮)宗京都21ケ寺の本山で、日蓮上人の孫弟子・日像上人を開基とする。永仁2年(1294)に、造酒屋の柳屋仲興が日像上人に帰依して、西洞院五条の邸を寺に改め、柳寺と称したのが当寺の起こりで、応永年間(1420年頃)に、日存、日道、日隆、日慶らが、大宮通四条下るに伽藍を移築造営し、妙蓮寺と改めた。

その後、度々移転し、天正15年(1587)、豊臣秀吉の聚楽第造営のとき、現在地に移された。現在の建物は、天明の大火(1788)後に再建されたものである。

玄関、奥書院の襖絵は、長谷川等伯一派の筆といわれる濃彩の紺碧画で、庭内の奇石とともに秀吉が寄進したものと伝えられる。なお、寺宝には、本阿弥光悦の写筆による立正安国論(重要文化財)などがある。また、妙蓮寺椿や芙蓉、10月頃から咲き始める御会式桜でも有名で、墓地には画家の幸野楳嶺の墓がある。京都市

赤穂義士の遺髪墓、四十六名

寺坂吉右衛門は入っていない

赤穂義士遺髪墓

当山内東北の境内墓地に平成14年2月に再建された赤穂義士46名の遺髪墓が存在す。

元禄14年(1701)勅使下向の接待役であった赤穂藩主 浅野長矩が、城中典礼の儀にて恥をかかせた吉良上野介を刀で斬りつける事件を発生させた。江戸城中では許されぬこの事件で浅野は切腹となった。

主君の仇を討たんと決起した赤穂藩の家臣 大石内蔵助(良雄) ら47名が吉良邸に討入り上野介を討ち取ったが゛、罪により切腹となった。その46名の遺髪を同士であった寺坂吉右衛門が赤穂城下への帰路途中、京 伏見に住む片岡源五右衛門の姉宅に立ち寄り、当時の事情により遺髪を託した。

赤穂義士の遺髪は、主君の三回忌にあたる元禄17年2月、この姉が施主となり菩提寺である当寺に墓を建立し納められた。以降三百年の風雪により損傷甚だしいため、当山により再建された。平成14年2月 本問法華宗 大本山妙蓮寺

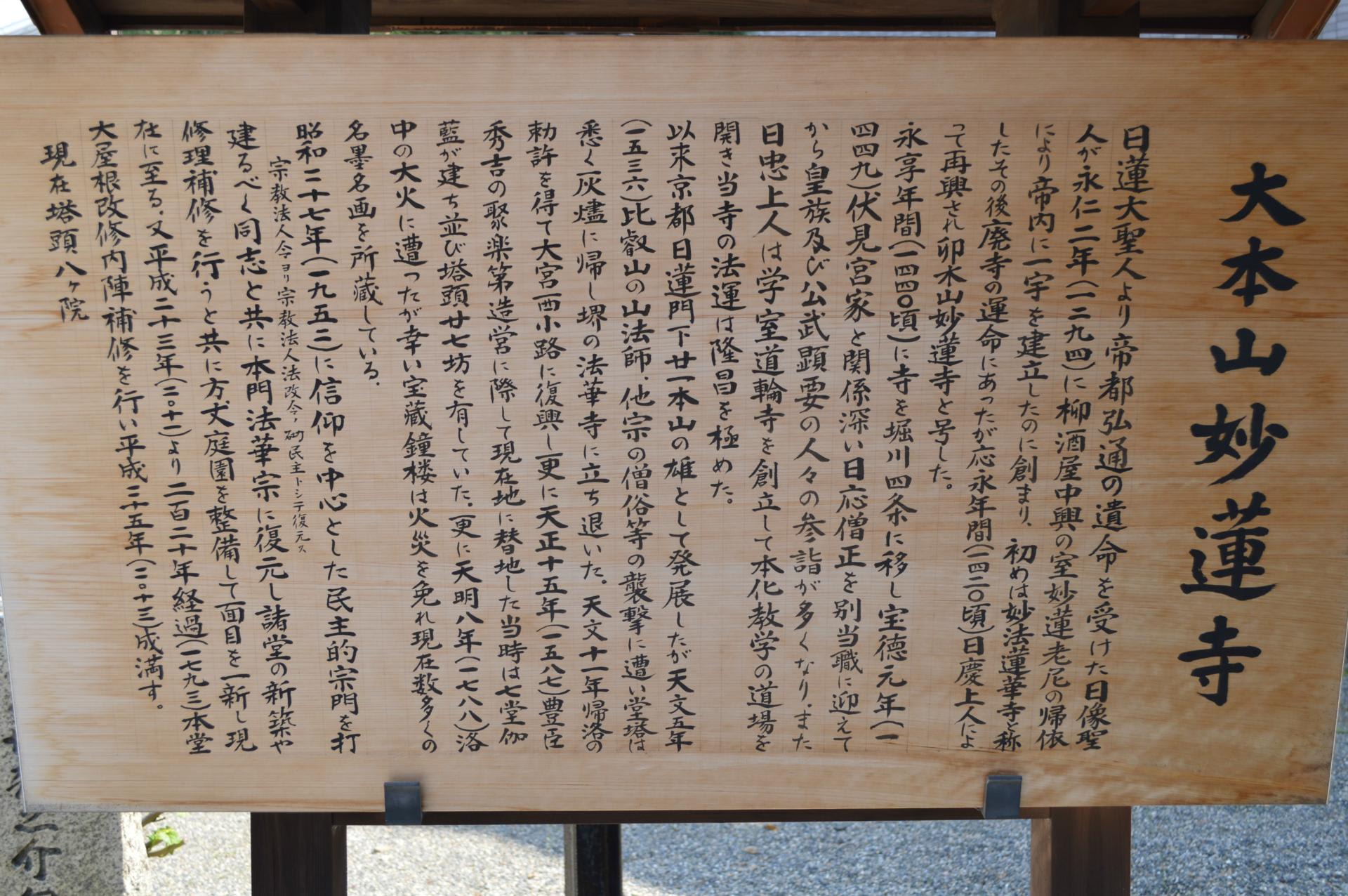

日蓮大聖人より帝都弘通の遺命を受けた日像聖人が永仁2年(1294)に柳酒屋中興の室妙蓮老尼の帰依により帝内に一宇を建立したのに創まり、初めは妙法蓮華寺と称した。その後廃寺の運命にあったが

応永年間(1420頃)日慶上人によって再興され卯木山妙蓮寺と号した。

永享年間(1440頃)に寺を堀川四条に移し宝徳元年(1449)伏見宮家と関係深い日応僧正を別当職に迎えてから皇族及び公武顕要の人々の参詣が多くなり、また日忠上人は学室道輪寺を創立して本格教学の道場を開き当寺の法運は隆昌を極めた。以来京都日蓮門下21世本山の雄として発展したが天文5年(1536)比叡山の山法師、他宗の僧俗等の襲撃に遭い堂塔は悉く灰燼に帰し堺の法華寺に立ち退いた。天文11年帰洛の勅許を得て大宮西小路に復興し更に天正15年(1587)豊臣秀吉の聚楽第造営に際して現在地に替地した当時は七堂伽藍が建ち並び塔頭27坊を有していた。更に天明8年(1788)洛中の大火に遭ったが幸い山門宝蔵鐘楼は火災を免れ現在多くの名墨名画を所蔵している。昭和27年(1952)に信仰を中心とした民主的宗門を打建てるべく同志と共に本門法華宗に復元し講堂の新築修理補修を行うと共に方丈庭園を整備して面目を一新し現在に至る。また平成23年(2011)より220年経過(1793)本堂大屋根改修内陣補修を行い平成25年(2013)成満す。現在塔頭8ケ院

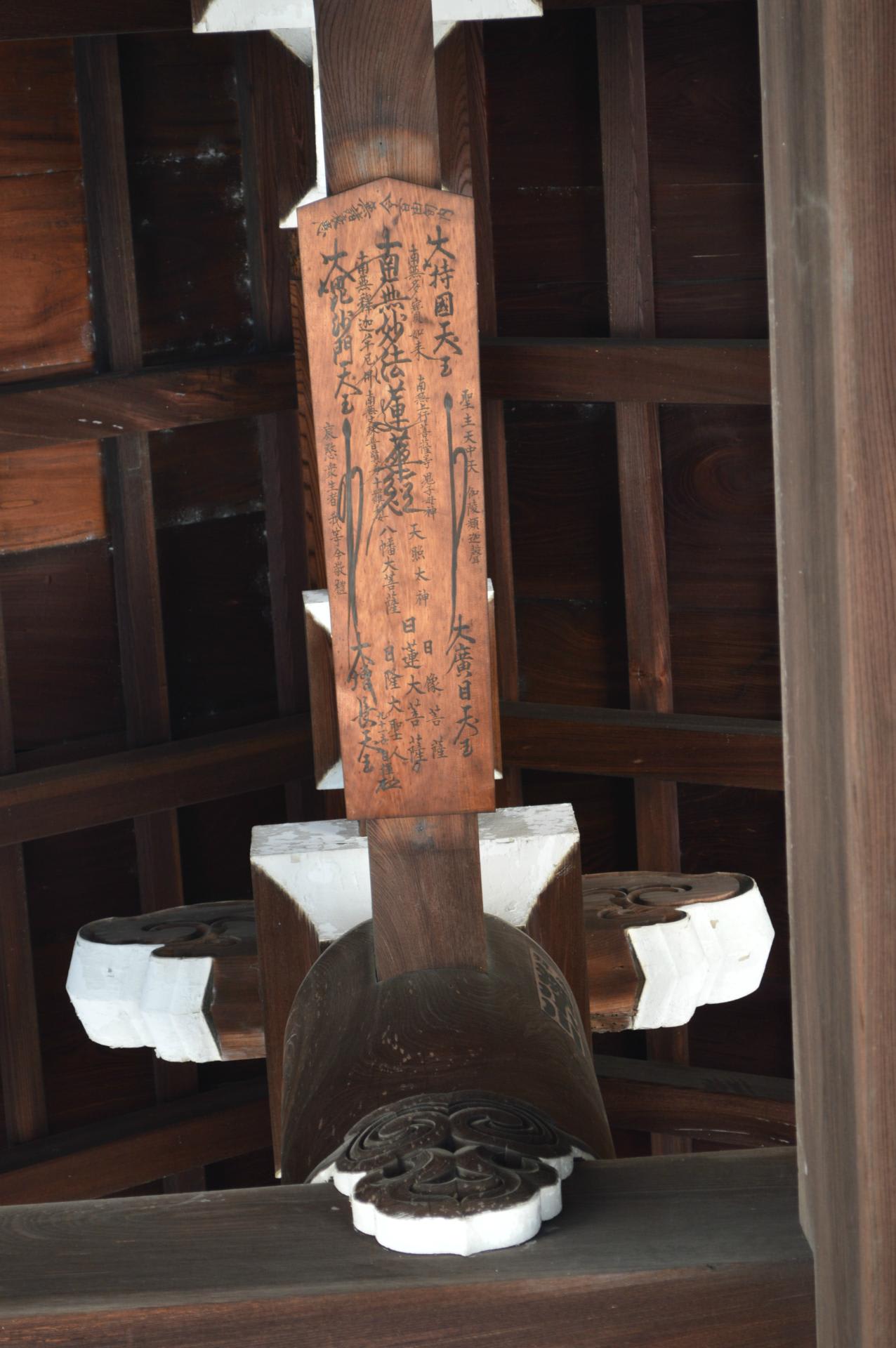

山門の頭上には

御会式櫻

本堂

平成27年4月25日 撮影

寺務所

昭和9年の室戸台風は大きな被害をもたらした、

学校で校舎が倒壊したときに犠牲者が41名出た

81年前

生きておられたら88~93歳です

現在日本結唯一の大手水鉢

産地・京都市左京区白川

直径・三尺(90cm)

高さ・4尺(120cm)

重量・約1.6トン(462貫目)

山口県岩国にあった吉川藩(岩国藩)が廃藩(明治3年・1871年)後京都に居を移された時、お抱えの金庫番であった玉龍院の檀家佐野家23世利祐も京都に移住した。その邸宅にはおおきな手水鉢が置かれていた。その後佐野家26世貞三氏と共に一時大阪に移転。平成19年に現在地に置かれる。

本妙院庭園

本妙院庭園は、枯滝石組と枯池を中心に構成される枯山水様式の庭園で、面積に比して大ぶりの石を多用する豪快な手法を見せる。作庭年代は、記録がないため明らかではないが、寺伝では天明8年(1788)の大火以前のものと伝える。作庭者も不明であるが、その手法からして、江戸時代前期の作庭家で妙蓮寺の僧であった玉淵房日首の系統の者の関与が考えられる。江戸時代のすぐれた枯山水庭園として貴重であり、昭和60年6月1日、京都市指定名勝とされた。京都市

中央西寄りの青石は伏見城より移したと伝える。

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0269 帰命院 浄土宗

川柳

くり言を 犬はまじめな 顔で聞く /伊藤

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市下京区坊門町803

画家 森寛斎 墓所

墓所は清閑寺霊山町神葬墓地 にもある

関連記事 ➡ 勤王画家 森寛斎 宅蹟

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0268 成道院 浄土宗

川柳

いざ出陣 眼鏡補聴器 義歯携帯 /新井

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市下京区四条大宮町34

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0266 光林寺 浄土宗 西山禅林寺派

川柳

このごろは 話も入れ歯も 噛み合わず /保岡

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市下京区綾小路大宮町39

山陽先生 髪碑 ・・・・

四明翁句碑 大祇居士墓 當寺内ニ在リ

お豆腐や さんに 出会いました

平成27年5月9日 午後1時頃

関連記事 四明翁の墓所 ➡ 高山寺 日野富子が祈願成就・男児出産

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0265 法善寺 浄土宗

川柳

孫の菓子 ひとつもらって 諭吉出す /伊藤

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市下京区四条大宮町35-1

寺院 前回の記事 ➡ 寺院伏0264 受泉寺 真宗大谷派

川柳

お若いと 言われ帽子を 脱ぎそびれ /大矢

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

浄土宗

新選組之墓

満月山と号する浄土宗の寺。慶長18年(1613)即玄上人の創建とつたわる。天明の大火に類焼し、本堂はその後の再建だが、本尊阿弥陀立像(室町時代)は火災を免れた。墓地には、近代画家の中島来章の墓、新選組の隊士・山南敬介ほか2名の墓。松原忠司ほか11名の墓。大石鍬次郎の実兄大石造酒蔵(非隊員)の墓がある。27名の墓碑が3つ並んでいる。いずれもささいなことから隊規にふれ、切腹や斬首の憂き目にあった隊士たちである。

幕末の文久3年(1863)、近藤勇を局長にして結成された新選組は壬生に駐屯した。山南は、近藤や副長の土方歳三らと結成時からの同志であったが慶応元年(1865)、屯所を西本願寺に移すことに反対し脱走。捕えられ切腹させられた。というのが定説となっている。なぜ山南の墓がこの寺に置かれたのか前住職の歓誉氏によると、「洛中との往来に隊士は綾小路を使った。寺が多いこの辺りで、ふと山南は光縁寺の山門の瓦にある紋が目に入った。丸に右離れ三つ葉立葵。自分の家紋と同じであった。住職は同じ年のころの三十代。自然、言葉を交わすようになったのでは・・・

現存する当時の過去帳には「沖田氏縁者」との記述もある。沖田とは、檀家に見当たらないことから、新選組の沖田総司ではないかとされる。寺では昭和50年(1976)、隊士の墓の横に供養碑を建てた。

現在の山門は昭和20年(1945)8且16日に強制疎開で壊されることになっていたという。約180年前に建立された本堂とともに幕末のころと姿を変えていない。司馬遼太郎氏も明治100年のころ寺を訪れていた。髪は真っ白で、じっと本堂やお墓を立って見ていたとのことです。

新選組 関連記事 ➡ 新選組 ゆかりの地

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0262 上宮王院 聖徳寺 浄土宗 庚申堂 48願所第1番

京都市下京区綾小路大宮西入

門の左手に 庚申堂

延享5年 (1748年)です

石柱が塀の中に

聖徳太子 御舊蹟

西国 48願所 第1番札所

拝観はお断りされています

関連記事 ➡ お寺・神社めぐり20 京の三庚申

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0261 月輪寺 浄土宗

川柳

ご無沙汰を 故人がつなぐ 葬儀場 /中山

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

京都市下京区坊門町802

寺院 前回の記事 ➡ 寺院伏0260 正楽寺 真宗大谷派

川柳

湯加減を しょっちゅう聞くな わしゃ無事だ

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください

肥後藩屋敷跡

京都市教育會

京都史蹟會

昭和6年 建立

幕末藩士 目立つ人なし

石碑 前回の記事 ➡ 伏0091

川柳

デジカメは どんな亀かと 祖母が訊く /長谷川

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください