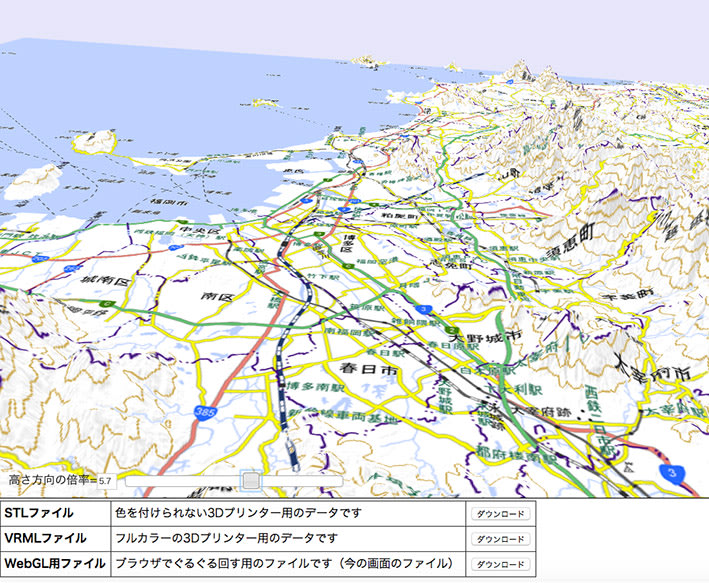

4月1日、ちょっと調べものをしようと久しぶりに国土地理院の地図サービスを閲覧したら「立体地図(地理院地図3D・触地図)」へと想像以上に進化中でした。いつから変わったのかと思ってたら、同じ日に次々とニュースが出たので新年度試験公開のタイミングだったようです。1枚目は従来の「地理院地図」で博多湾沿岸の3D地図を多角度から閲覧(キャプチャー画像)。

国土地理院の地図を3Dで見られる「地理院地図Globe」が試験公開 IT総合(ねとらぼ)

ここ数年の数値情報・地図マッピング精度の進化は素晴らしいですね。3Dプリンタ出力用の3D地図データはさっそく使ってみたいです。ちょうど1日にオープンした西鉄天神CLASS(クラス)3Fの「TECH PARK(テックパーク)」で3Dプリントも気軽にできるようで、楽しみ方の幅も広がります。

これまでブラタモリ等の番組で3DCGの立体マップで高低差が紹介されてましたが、よりシームレスでキレイな画像を楽しむことができる「地理院地図Globe」を活用すれば、空中写真を3D地図にマッピングして実際の空撮感覚で、誰でも気軽に高低差チェックや模型化にトライできます。

個人的には、それ以上に感激したのが「地理院地図Globe」と空中写真の融合です。Googleマップに無い機能といえば空中写真地図サービス、1945(昭和20)~46(昭和21)年頃の市街地状況も克明に判り、年代ごとに簡単に比較できるのも魅力。上の写真は空襲後(終戦直後)の東中洲界隈(キャプチャー画像)、これまで戦災概況図などで被災エリアを調べたことはありましたが、これは地図と当時の空撮写真を簡単に比較でき、縮尺変更・拡大も簡単にできるという素晴らしさ。

次の写真は板付基地(席田飛行場=現在の福岡空港、米軍接収直後か)。これまでも空中写真地図サービスで閲覧できたのですが、写真の精度も良くなっている気がします。

上は終戦直後の天神町付近、空襲被災地は一目瞭然です。下は1960(昭和35)年頃の天神町付近で西鉄福岡駅の高架工事開始後&福岡ビル建設中。同じ場所で年代を簡単に切り替えられるという便利さ、今後いろんな活用方法が出てきそうです。

戦災復興期からの都市化が一目瞭然で見飽きません。仕事にプライベートに、色々活用アイデアが浮かんできます。

KBC「栄光の西鉄ライオンズ」DVD紹介の特設ページ(企画構成・台本・監修を担当)

新刊Vol,21「にしてつの特急電車~歴代特急スペシャル」発売!フォトブックシリーズ21冊

にしてつWebミュージアム(企画構成を担当)