2017年9月18日 畑ダム(畑貯水池)

畑ダムは福岡県北九州市八幡西区畑の遠賀川水系黒川にある日本製鉄(株)と北九州上下水道局が管理する上水及び工水目的の重力式コンクリートダムです。

1934年(昭和9年)に官営八幡製鉄所が中心となって発足した日本製鉄(日鉄)は、さらなる鉄鋼生産の増強を企図しその水源として1939年(昭和14年)より当地へのダム建設事業に着手します。

しかし、戦況悪化に物資不足や空襲をうけ事業は中断したまま終戦を迎えました。。

戦後の復興を受け新たな上水道水源を模索していた八幡市は畑貯水池に着目、北九州水道組合の事業としてダム建設が再開され、1955年(昭和30年)に畑ダムが竣工しました。

ダムは日本製鉄(株)と北九州市上下水道局が共同管理し、同社への工業用水の供給および畑浄水場を通じた八幡西区への上水供給を行っています。

北九州上下水道局が管理する門司区畑にある松ケ江ダムも現地では『畑貯水池』と呼ばれており、ちょっと紛らわしい状況ですが、北九州市上下水道局は八幡西区は『畑貯水池』、門司区は『松ヶ江貯水池』と区別しています。

畑ダム左岸を県道61号線が通っており県道沿いに駐車場が整備されています。

また貯水池上流には畑キャンプ場があり、ちょっとしたレクリエーションゾーンとなっています。

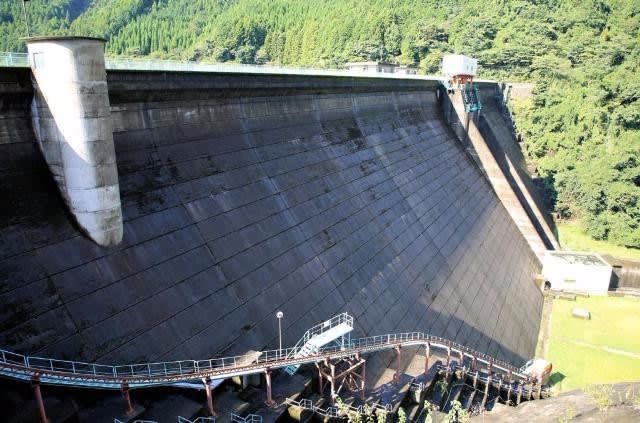

下流から

ダム下に畑浄水場があるので堤体には近接できませんが遠望はできます。

クレストに2門のローラーゲートがあり、堤高43.3メートルに対して堤頂長458.8メートルの横長ダムです。

下流面

戦中戦後のダムらしく導流壁は直線状。

上流から

取水設備は半円形、ゲートピアには重そうなゲート操作室が乗っかっています。

右岸のこの施設は?

天端は徒歩のみ立ち入り可能。

取水設備

水位が下がっており取水口がぱっくり口を開けています。

堤体直下の畑浄水場。

洪水吐導流部と減勢工。

総貯水容量734万9000立米。

堤体左岸が屈曲しています。

(追記)

畑ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。

2405 畑ダム(畑貯水池)(1105)

福岡県北九州市八幡西区畑

遠賀川水系黒川

WⅠ

G

43.3メートル

458.8メートル

7349千㎥/6906千㎥

日本製鉄(株)・北九州市上下水道局

1955年

◎治水協定が締結されたダム