日本での初感染者確認から2カ月が過ぎ、まとまった情報が得られるようになった。文藝春秋では特集記事「『新型肺炎』中国と日本の大罪」が組まれた。また、YouTubeにはノーベル賞受賞者の山中伸弥教授と、今回の新型コロナウィルス対策専門家委員会の副座長である尾身茂氏との対談が3月8日にアップされた。これらの情報を通じて、この新型コロナウィルスについてこれまで疑問に感じていたことが少し判ってきたので、整理しておこうと思う。

文藝春秋2020年四月号の表紙

文藝春秋にはジャーナリストの櫻井よしこ女史をはじめ、ワイドショウで連日活躍中の岡田晴恵・白鳳大学教授の記事など次の8つの記事が掲載されている。

*安倍総理よ、「国民を守る」原点に帰れ・・・櫻井よしこ(ジャーナリスト)

*習近平「恐怖政治」が招いた感染爆発・・・・城山英巳(ジャーナリスト)

*なぜ中国がいつも「感染源」なのか・・・・・・・喜田 宏(北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター特別招聘教授)

*「経済大崩壊」が日本を襲う・・・・・・・・・・・・・高口康太(ジャーナリスト)

*「中国を拒否」できない香港の苦悩と希望・・安田峰俊(ルポライター)

*豪華客船「船内隔離」14日間の真実・・・・・・・広野真嗣(ノンフィクション作家)

*最前線の医師が見た「失敗の本質」・・・・・・・麻生 幾(作家)

*「医療崩壊」最悪のシナリオ・・・・・・・・・・・・・・岡田晴恵(白鳳大学教授・元国立感染症研究所研究員)

中国では一時の爆発的感染拡大は収まってきているとはいえ、他の地域では今なお感染者数と死者数が急増している中での特集記事である。事実関係もまだ十分明らかでないと思われるが、各執筆者がどのような情報を基に記事を書いているのかという点に関心を持った。香港についての安田峰俊氏の記事とダイアモンド・プリンセス号の広野真嗣氏の記事は割愛したが、残る6つのレポートの概要は次のようである。

櫻井よしこ氏は冒頭、「世界をパニックに陥れたパンデミックの最大の原因は、まぎれもなく武漢市をはじめとした中国共産党政府の稚拙な対応と情報隠蔽体質にあります。」とし、ウィルスの発生源について次のように書いている。

「中国科学院西双版納熱帯植物園などが二月二十六日までに発表した論文では、武漢ウィルスの発生源は華南海鮮市場ではないというのです。広東省広州の華南理工科大学教授の肖波濤氏は二月六日に研究者向けのサイトに掲載した論文で、武漢ウィルスは海鮮市場から二百八十メートルの近距離に位置する武漢疾病予防コントロールセンターから流出した可能性があると書きました。」

当初、TVのワイドショウなどでは今回の新型コロナウィルスは、武漢海鮮市場で売られている多種の野生動物の中のどれかが原因と報道されていたが、これは中国政府が発表していたものであった。その情報を中国人研究者が否定した形になった。ネットではこのほか、新型コロナウィルスが人工のものではないかとの説も流布されていたが、根拠は明確ではなかった。ただこうした不確かな情報がネット上で流布され、一般人の不安をより増幅させていたのは否定できない。

櫻井よしこ氏の文章には、新型コロナウィルスが何の目的で「武漢疾病予防コントロールセンター」に保管されていたのか、また自然由来のものか、人工のものかについての言及はないが、今後この点は重要なこととして議論されるであろうし、解明されなければならない。

城山英巳氏の記事内容は、中国共産党の情報隠蔽体質を批判するものであるが、その根拠として、「武漢市政府が初めて感染者二十七人、重症者七人の存在を発表したのは、第一例から二十三日も経った昨年十二月三十一日だった。」、「事の深刻さに気付いた習近平が『感染蔓延の阻止』とともに『迅速な情報開示』を命じる『重要指示』を出したのは、一月二十日午後のこと。李克強がこの日午前に鐘医師の報告を受け、それを遠く雲南にいる習サイドに伝えたとみられるが、習は同じ日の朝にお膝元の首都北京に感染者が出たことを懸念したのだろう。武漢で最初の感染者が確認されてから、実に四十三日間が経過していた。」とし、冒頭では次のように記している。

「ウィルスという見えない敵との戦いを、『人民戦争』と名付けた習近平。いずれ終息すれば、抗日戦争に勝利し民心を獲得した毛沢東を超える『皇帝』になったと宣伝されるだろうが、そう甘くない。初動のまずさを知る国民は、今回の感染拡大が『人災』によるものだったと長く記憶するからだ。」

喜田 宏教授は、人獣共通感染症の第一人者であり、1月22日から23日にかけて、世界保健機関(WHO)が開いた専門家による緊急会議に電話で参加したという方である。

この時の会議では、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」が宣言されるかどうかが注目されたが、結果としては見送られた。その様子を喜田教授は次のように記している。

「会議では、誰かが発言するたびに中国側が意見を挟んでくるので、とても長引いた。緊急事態宣言については、半分の参加者が賛成し、残り半分は時期尚早との意見で、最終的にはテドロス・アダノム事務局長の判断で見送られた。」

また、教授はこの会議で自身の発言として「私が注文を付けたのは、感染しても症状を示さない人や、これから発症する人の数ははるかに多く、その時点での感染者数は氷山の一角にすぎない。このウィルスの伝播経路をきちんと調査することが重要だと説いた。」という。

過去4回あったというパンデミックのうち、アジアかぜ、香港かぜの2回は中華圏が発生源とされている。加えて、SARSの流行、今回のCOVID-19、さらには鳥インフルエンザウィルスに感染した人が多発したのも中華圏であり、表題にある「なぜ中国か」、という問いが出る理由がここにある。喜田教授はこれに以下のように答えている。ここには、前出の「流出説」もなく「陰謀論」もない。

過去のパンデミックの例(色をつけた感染は中国圏が発生源または感染多発)

「伝播経路の解明に欠かせないのが、ブタの存在なんだ。鳥インフルエンザウィルスがブタに感染すると危険信号が灯る。ブタはヒトと鳥の両方のインフルエンザウィルスに感染するレセプターを持っている。レセプターとはいわば鍵穴のようなもので、ウィルスの持つ鍵に合致するような受容体だ。ヒトと鳥のウィルスがブタに同時感染すると、呼吸器の細胞内で交雑してヒトに感染するようなウィルスが出現することがある。これが遺伝子再集合と呼ばれる現象で、これまでヒトが経験したことのない亜型だと新型インフルエンザウィルスとなり、人間の世界でパンデミックを起こす。」

「今回のコロナウィルスもコウモリから直接、ヒトに感染したとは考えにくい。ブタのような中間宿主がいるはずだ。」

「中国がなぜ発生源になることが多いのか・・・第一に言われているのは、生鳥市場の存在だ。動物市場とか海鮮市場とも言われているが、生きた鳥や動物が密集しているから感染が繰り返され、その間にヒトに感染する能力を獲得する。・・・それから中華圏には生のものを食べる習慣があるが、これは気を付けたほうがいい。・・・鳥や動物が呼吸器で感染するより、なぜか食べて感染した方が症状は重い。・・・私が『手を洗った方がいい』というのは、食べて感染した方が症状が重いと感じているからだ。いまの新型コロナウィルスでも、消化器にも異常が見つかるはずだが、その症例はあまり上がっていない。中国の田舎へ行くと、まだ衛生意識が足りない地域も少なくないことも問題のひとつだ。」

最後に喜田教授は次のように結んでいる。

「今回の新型コロナウィルスをみていて言いたいのは、感染症の専門家とウィルスの専門家がタッグを組んで対策に当たることだ。政府が初めて専門家を集めて新型コロナウィルス感染症対策専門家会議を開いたのは、2月16日。すでに専門家は、流行に備えての対策の必要性を叫んでいたのに、政府はなかなか専門家の意見を聞く場を設けなかった。コロナウィルスだけの専門家はほとんどいないが、我々のようなウィルスの専門家の意見を聞かないと、ウィルス対策はできないだろう。」

ジャーナリストの高口康太氏は、新型コロナウィルスの感染拡大の前後に中国に滞在していたが、その体験をレポートしている。1月初旬に広東省深圳市を訪問していた際にはニュースで、「謎の病気が流行している」とのニュースを目にした。「ただし、発症するのは野生動物を食べた人だけでヒト-ヒト感染は起きていない--確かそんな内容だった。」としている。

その後、1月20日に、習近平国家主席が全力で対策すべしと重要指示を発表し、23日には1100万人の人口を持つ武漢市全域の出入りを禁止する「封城」(都市封鎖)を実施したのを見て、再び現地を取材すべく中国各地の重要都市を飛び回る取材計画を立案したが、これは現地の各自治体が往来を禁じており、外部から来た人間には14日間の自室待機を求めるようになっていたため実現しなかった。そこで、計画を日本から広東省深圳市に直行直帰するものに切り替え、2月17日に中国に渡った。そして、そこで見聞きした状況を報じている。

「タクシーは、2月のまだ肌寒い天気だというのに窓を開けて走る。前部座席と後部座席の間は透明なシートで遮断されている。運転手はアルコールで札を消毒してから受け取った。霧炮車(ミスト噴射車両)が、殺菌作用があるという『エコ酵素』なる代物を希釈した液体を撒いている。」

「到着したホテルでも、入り口で体温を測り、名前やパスポート番号を書いて初めて入館が許される。流行語となったのが『無接触』、私も深圳滞在中に何度か出前を注文したが、いずれもホテル入口に放置された。」

こうして、多くの店舗の閉店や、外出や店での飲食制限、工場の操業停止などを行い、約3週間で、湖北省以外の新型肺炎はほぼ抑え込みに成功したという。原動力の一つになったのが、デジタル技術だという。TVではドローンによる監視や地下鉄のQRコードによる乗車証明などが報道されていたが、感染ルートの把握にも地下鉄だけではなく、ショッピングモールや百貨店の客、高速鉄道や飛行機の乗客などもデータベース化されているという。こうして、感染終息に自信を持った中国は、今度は「日本や韓国はどうなっているのか? 無策ではないか」「中国の優れた社会制度が感染病に打ち勝ったが、日韓は難しいのではないか」という声が聞かれるという。

そして、最後に次のように結んでいる。

「中国のネットでは安倍晋三首相の名前をもじって、『不安倍増』なる言葉が使われるようになった。日本・安倍政権の無力すぎる対応では不安だという意味だ。不安がられるくらいならいいが、日本人は感染リスクがあるので隔離すべきという動きまで出ている。山東省威海市では日本からの訪問者はホテルで14日間の待機をするよう正式に決定した。・・・『中国の新型肺炎が怖い』と日本人がおびえていた状況から1カ月、立場は完全に逆転しつつある。」

今回の新型コロナウィルス感染のもう一つの大きな注目点は、日本の場合イギリス船籍のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」内で起きた感染と、これを迎え対応した横浜港での日本の厚生労働省の動きであった。新聞やTVの報道では、(私が)十分理解できていなかった点について、麻生 幾氏が書いている。医療チームの一人から聞いたという、次のような話である。

今回、クルーズ船内での医療に投入された、医療チームとはどのようなものか?「その医療チームとは、東日本大震災や熊本地震で活躍した、DMAT(災害派遣医療チーム)である。DMATは、大災害が発生した時、全国の病院に勤める医師たちが自ら名乗り出て登録し、災害現場へ向かう組織である。」

災害医療の専門家たちが、感染症医療の最前線に投入された理由は、「厚生労働省に、感染症対策で大きな権限がないから」で、「以前は、日本の全国に国立病院があり、厚生労働省はそれらを一括運用することが可能で、医師や病床の直轄運用ができた。しかし、その後、国立病院が独立行政法人となったためにそれができなくなった。厚労省が持つ”唯一の手足”は、感染症の専門家ではないDMATしかなかったのです。」、「その現実を知っていた安倍首相の命令でDMATの投入となった。」

実際の活動に際しては、別な問題があったという。

「DMATの医師と看護師、また厚労省の検疫官に与えられた感染防護装備は、マスクとガウンだけでした。・・・厚労省本省の方針で、タイベック防護服などの十分な装備を提供しなかったのです。その理由について、『乗客に動揺を与えたくなかった』と、本省の担当幹部は語っていました。」

幸い、活動が終了した2月下旬まで、DMAT内で一人の看護師が感染するという残念なこともあったが、感染拡大は起こらなかった。

岡田晴恵氏の記事内容は、これまでにTV出演した各番組での発言内容と同様であるが、要点は次の様である。

「『COVID-19』は、『新型=未知のウィルス』です。未知である以上、今後を完璧に予測することは不可能です。・・・政府の要請に『そこまでする必要があるのか?』と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。『一部に重症化する人がいるにしても、大部分の人は感染しても、無症状か通常のインフルエンザ程度の軽症で済むというのに』と。・・・しかし、・・・個人単位だけで見ても、このウィルスの本質は見えてきません。一見”軽い病気”なのに、同時に大勢の人数が感染することで、社会の大混乱、とくに”医療崩壊”をもたらすかもしれない点にこそ、このウィルスの怖ろしさがあるからです。」

そして、1918年から1920年にかけて世界で大流行した「スペインかぜ」と比較して次のように述べる。

「スペインかぜは、当時の『新型インフルエンザ』で、世界人口が約20億人であったところ、5000万人以上もの死者を出しました。・・・日本での被害は、当時、人口約5500万人だったところ、『感染率42%』『死者45万人』にも達し、火葬場もパンク状態となりました。・・・WHOは、『新型コロナウィルスの致死率は2%』と発表(2月17日)しましたが、スペイン・インフルエンザも『致死率2%』です。」

TV出演時にも岡田教授は、感染のピークをできるだけ後に遅らせ、低くすることが重要であると説いていた。これに関して次の内容が示されている。

「・・・地域の行政機関の対応次第で、被害に天と地ほどの違いが出てきます。・・・スペイン・インフルエンザの際にも大きな違いが見られました。米国の都市セントルイスとフィラデルフィアの死者数の推移(1918年9月下旬から12月にかけて)を比較したグラフがあります。この間、フィラデルフィアの死亡率が0.72%なのに対し、セントルイスは0.3%で他の大都市と比較しても、最低水準に抑えられました。これは(ただちに緊急事態宣言を出した)セントルイス市長のリスクも伴う英断によるものです。」

グラフは厚労省からの発表でもしばしば用いられたものと同様で、次の山中教授の対談の所でも類似図が使われているが、感染症に関する教科書にも出るものだという。

記事は、「セントルイスでは、市内に最初の死者が出ると、市長がただちに『緊急事態宣言』を出し、一週間以内に、全学校、劇場、教会、大型販売店、娯楽施設などを閉鎖し、葬儀を含む集会を禁止しました。会議も、フットボールの試合も、結婚式もすべて延期されたのです。」と続く。

また、この新型コロナウィルスについて、

「・・・今回の新型ウィルスは、以下のような特性を持ち、インフルエンザ以上に『厄介なウィルス』です。・・・潜伏期間が長く、潜伏期間中にも感染力を持ち、感染しても無症状、体外でのウィルスの生存期間が長いと推定される、抗ウィルス薬もワクチンもない、インフルエンザ以上に”見えない(うちに急速に流行する)ウィルス”だということです。だからこそ、できるだけ”見えないウィルスを可視化(流行の現状を把握)”することが、対策の第一歩となります。イベントの自粛や学校の臨時休校を要請するにも、本来であれば、エビデンスが必要です。ところが、『検査対象』が絞られて、その肝心のエビデンスがないのです。」としている。

この後、新型コロナウィルスに感染していることを確認するための、現時点での唯一の方法とされるPCR検査が、日本の「検査能力」に比して、「実際の検査件数」があまりに少ないことを指摘している。このPCR検査そのものについては今回の文藝春秋の特集では詳しい記事がないので、別途調べてみたいと思う。

上のセントルイスとフィラデルフィアの死者数の推移の議論も、問題のポイントは、ピークを下げ、”医療崩壊”をいかにして防ぐかということであったが、この記事でも医療崩壊を防ぐために取るべき方策について述べている。そして最後に、この「大流行のピーク」を作らないことが、「気温上昇にしたがって流行もおのずと収まっていく可能性があります。そうすれば、被害を最小限に食い止められるはずです。」とやや希望的観測ともとれる言葉で締めくくっている。

次に、YouTubeで公開(3月8日アップ)されている、山中伸弥教授(京都大学iPS細胞研究所所長)と尾身 茂氏(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 副座長)との対談の概要を整理しておこうと思う。

山中教授は初めに、「今新型コロナウィルスによる肺炎で世界中が大変なことになっている、いろんな情報が出ているが、本当のことから怪しいものまであり、私たちが惑わされている。今日はこの問題の最先端で日本を、そして世界を引っ張っておられる尾身先生から直接お話を伺います。」と述べ対談が始まった。

尾身茂氏(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 副座長)×山中伸弥氏(京都大学iPS細胞研究所所長)の対談のタイトル

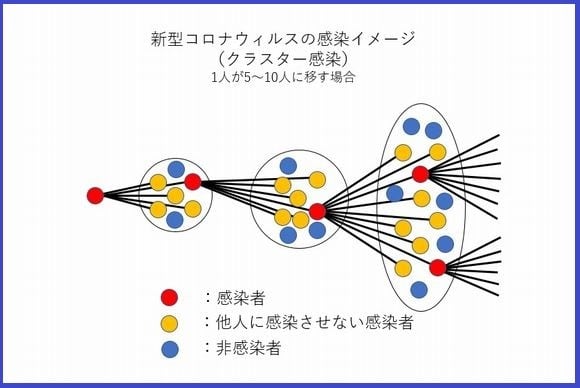

私はこの対談で、初めて”クラスター”という語がなぜ使われるようになったかを理解したのだが、この点を先ず取り上げると、尾身氏と山中教授のやりとりは次のようである。

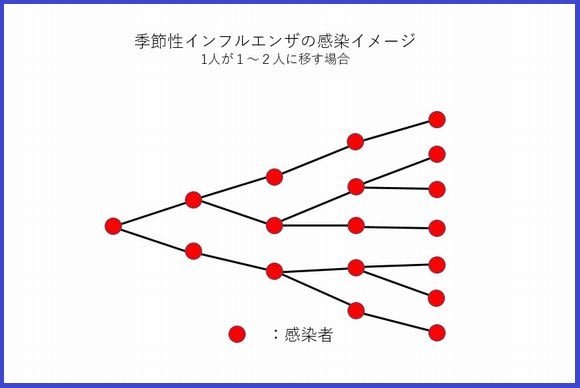

「山中教授:今日はまず『クラスター』とは何かからお話しいただいてよろしいでしょうか。」

「尾身氏:今、インルエンザとどの辺が違うか、同じかというお話で、最近クラスターという言葉をなぜ、インフルエンザの時には恐らく聞いたことのない言葉を、今回の新型コロナウィルスでクラスターという言葉を使っているかというと、実は、今ここに5人の人がいて、感染したとします。ところがこのウィルスは不思議なことに、5人の内4人は、普通は感染させる濃厚接触者に感染させないんです。1人だけ、これはインフルエンザの場合には5人が感染すると、その5人がそれぞれ1.何人とか、少しづつ感染させるんですけれども、今回のコロナというのは5人の内4人は、自分は感染しても近くの人に感染させない。ただ、1人だけが、例えば飲み会に行くとか、ライブハウスに行くとか、マージャンをやると、そこでいわゆる集団感染=クラスター感染が起きて、またそこで感染した人の5人の1人が次のクラスターを介して感染が広がるということが、インフルエンザの場合、1人1人が少しづつ広がるというんですけれども、今回は5人の内1人だけがライブハウスとか、屋形船とかそういう、私どもが3つの条件という、腕が届く距離で長くいたり、複数の人がいる時は気を付けてくださいと申し上げていますが、そういうところに行って感染が広がり、また次へと、今回の明らかに普通のインフルエンザとの違いがあるので、クラスター、クラスターと言って、対策の要諦は感染の連鎖をどこで断ち切るかということだと思います。」

「山中教授:私なりの理解で繰り返しますと、季節性のインフルエンザの場合は5人で宴会をしました、そして5人ともインフルエンザにかかってしまいましたと、5人全員が家に帰るとご家庭で、もう1人くらい、奥さんであったりお子さんであったりに移してしまう。一方新型コロナウィルス、COVID-19は同じように5人が感染して、5人が別れても4人は家に帰っても基本的には移していない、でも1人だけが、1人どころか何人もの人に広げてしまうと・・・判りました。

そうすると、移さない4人と、移す1人とは何が違うんでしょうか。」

季節性インフルエンザの場合の感染イメージ(1人が1~2人に感染させる)

新型コロナウィルスの場合の感染イメージ(感染者の内5人に1人が5~10人に感染させる)

山中教授の最後の質問「移さない4人と、移す1人とは何が違うんでしょうか。」について、尾身氏の回答は、「原因がウィルス側にあるのではなく、ホスト側すなわち感染者の要素あるいは免疫の要素が考えられていて、ウィルス自体の要素はないと考えられています。ただ、まだはっきりした事は判っていません。」とのことであった。

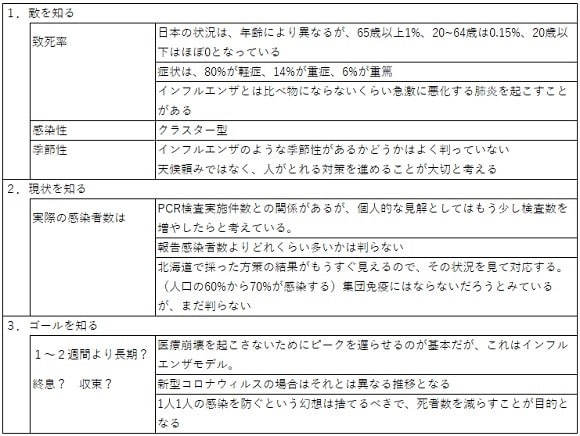

山中教授はこのほかいくつもの質問を用意していて、次々と率直にこれらについて問いかけていった。

そのQ&Aの概要は表に示した通りであるが、最初の質問の「致死率」の所では、中国のデータを示しながら話が進められた。

山中教授の質問事項と尾身氏からの回答内容のまとめ

日本での致死率に関しては、尾身氏から表に記載した答えが得られたが、この数値は中国の数値や、最近報じられているヨーロッパの数値と比較しても、非常に小さい。これは、この対談時点での感染者数と死者数がまだ他国に比べて少なかったためであろうと思われる。

「季節性」については、一般的なインフルエンザでは暖かく湿度の高い季節になると、ウィルスの性質で次第に収束に向かうが、新型コロナウィルスでも同様の期待をしていいのかという質問である。これについては文藝春秋のところで岡田教授が希望的な見解を持っていると書いたが、尾身氏の考えは異なっていた。季節性については「よく判っていない」としながらも、「インフルエンザほどの劇的な季節変化はない」との考えから、「気候頼みではなく、積極的な対策で克服したい」との決意が述べられた。

現状を知るという項目での質問、「実際の感染者数は?」については、山中教授からの、公表数値よりも10倍、100倍の潜在感染者がいるのではないかといった風評が流れているがとの質問に対して、これは今は「誰にも判らない」とした。実態の把握のためのPCR検査についても言及し、キャパシティーに限りがある中では検査による実態把握は困難との見解であった。

ここでの議論の中で、「集団免疫」という言葉が山中教授、尾身氏の両方から出てきた。これは、集団の構成員の大半が感染することで、未感染の人への感染が防止されるという概念である。実際、「スペインかぜ」でこのレベルまで感染が拡大してようやく終息した例がある。これについては、「可能性はあるものの、今はそこまで行くとは思っていない」とした。

最後の質問の、「ゴールを知る」については、専門家委員会がどこを目指して対策を提言しているかということと同義になる。これについては、新型コロナウィルスが「クラスター感染」という従来のインフルエンザウィルスとは全く異なる感染のスタイルをとっているとの判断が大きく影響していた。

岡田教授が示した前図と同様な次図を山中教授が用意していたが、今回はこの図が示すような感染の発生を遅らせながら、ピークを低くして、それにより「医療崩壊」を防ぎ、死亡者数を減らすといった対策ではなく、「クラスター感染」を防止する対策を採ることにより、急激な感染者減少を次々と起こして、全体としての感染の拡大を防ぐという方針であることが説明された。この方策は、今北海道で試されているもので、その効果がもうすぐ明らかになるので、その結果を見ながら柔軟に対策を立てたいということであった。

対策のゴールの議論で示された図

山中教授が示した個々の質問には、なかなか明確な回答が得られないものの、尾身氏からは今回の新型コロナウィルスの姿が見えつつあり、これに的確な対策を講じることで、最終的には1000万人~2000万人が、あるいはそれ以上の国民が感染する「集団免疫」に至ることなく、事態を収束させうるという自信が感じられた。また中国はじめ欧米各国が採っている劇薬ともいえる対策ではなく、日本的な穏やかな対策を採ることで、経済への影響を最小限に抑えつつ感染拡大を収束に持って行こうとしている姿勢が見える対談であった。

ただ、尾身氏が述べた「一人一人を防御するという幻想は持たない方がいい、死亡率を減らすことを目指す」という言葉は、これから先、相当な覚悟をしておかなければならないこともまた感じられるのである。