昨年は、国内外で大きな選挙がいくつも行われた。世界レベルで見ると、最も影響が大きく、世界中の関心を集めたのは、やはりアメリカ大統領選挙であったと思うが、国内でも衆議院選挙はもちろんのこと、都知事選挙、兵庫県知事選挙などでは地元有権者だけではなく、多くの国民の関心を集めた。

2024年10月27日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査で、私は、今回も投票立会人に選任され、投票日の終日、会場となった新公民館でその務めを他の3人と共に果たした。

一昨年は、3回も選挙がありその都度投票立会人を務めていたので、様子は判っていた。当地では、朝7時から夕方7時までの立会いである。

いつもどおり今回の選挙投票所にも、旧軽井沢公民館が使われたが、この公民館は古い公民館のそばに新築されたばかりでまだ竣工式は済んでいなかった。ただ、大広間はじめ会議室の利用はすでに始まっていた。

投票場にはその大広間を用いて行われ、新築間もないピカピカの木の床であったが、区長と分館長の計らいで、そこにマットを敷いて、投票にくる皆さん、特に高齢者の方や足の不自由な方々が下足のまま入館し投票ができるようにして対応した。

新しい公民館を利用した投票所(2024.10.27 投票終了後撮影)

投票場の雰囲気はやはり厳粛なものであるが、中にはご近所のよしみで、我々立会人に「居眠りしてては駄目だよ!」とか「長時間ご苦労様!」と声をかけてくれる人もいる。

当地区も高齢化が進み、若い住人が少なくなっていて、投票に来る人達を見ていると、それ以上に若者の姿が少ないと思える。

お年寄りが杖を突きながら来たり、家族に付き添われながら来たりしている姿をみると、若い人たちももっと投票に来てはどうだろうかと思ってしまう。

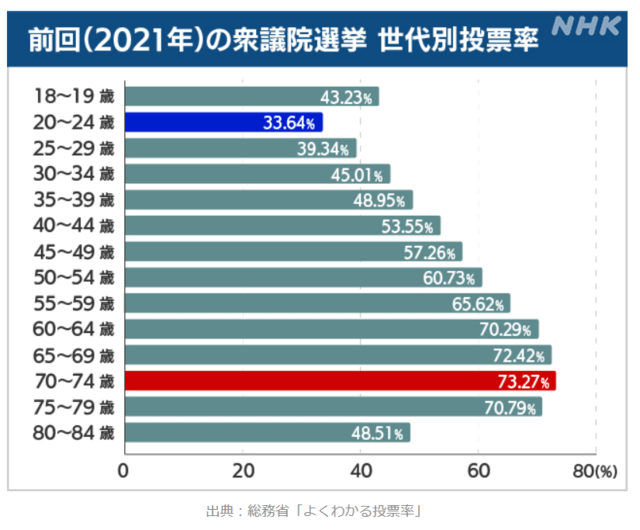

実際、これまでの全国の投票率データを見ると、年代が下がるほど投票率が低下する傾向にあって、前回衆院選ではNHKの記事によると次のようである。

今回の軽井沢町の選挙結果は町の公式HPに早速掲載されていて、投票率は56.48%であった。この数値は全国平均53.85%を若干上回る結果であったが、近年の投票率は低下傾向で、1990年頃のような熱気は感じられない。

軽井沢町の投票結果(軽井沢町HPより)

今回の選挙の結果はご存じの通りで、事前に予想されたことではあるが与党に厳しい結果になった。

2024年の衆院選挙結果(NHK報道より)

選挙演説では、与党からは「政権担当能力があるのは、自民・公明の連立政権だけである。」という主張が行われ、一方の野党は「政権交代こそが最大の政治改革だ」と訴えた。

今回、これまでの4倍と大幅に議席数を伸ばした国民民主党だが、その目玉政策は「手取りを増やす」であり、「若者支援」を訴えていた。こうした政策提示が若者の関心を呼び戻し、選挙会場に足を向けさせることにつながったのだろうか。今回の選挙の動向調査結果が発表されるのを待ちたい。

一昨年秋に、自民党内のパーティー券収入のキックバック問題と、その収支報告書への不記載が明らかになり、この時点では、これほどまでの政変につながると予想した人はそう多くなかったのではと思うが、その後繰り返された事柄も含め、政治と金にまつわる問題を見た国民が選挙で示した判断が今回の選挙結果である。

選挙翌日の購読紙の論説は次のようであった。

「長期政権のぬるま湯につかり、有権者の意識とかけ離れた『党の論理』を捨てきれなかった自民党に、厳しい審判が下った。

これまでの自民党政治家と違う感覚で政権を運営するのではとの石破首相への期待は、瞬く間に失望に変わった。

予算委員会なしでの衆院解散や、政治資金問題に関わった前議員らの公認問題と2000万円の活動費支給を巡る対応などで、総選挙で掲げた『国民の納得と共感』よりも自民党の事情と都合を優先する姿勢が露呈し、国民の怒りの火に油を注いだ。(読売新聞から)」

今回の衆議院選挙の結果をみて、若い人たちが、一票を投じることで、自らの意見を国の政策に反映させることがきるのだと感じ取り、積極的に政治に参加するようになってもらいたいものと思う。

実際、この世の中で起きている重要なことには、選挙を通じてしか変えていくことができないことがとても多いはずである。

その少数与党の運営による第217回通常国会が、今月1月24日に召集され、6月22日までの150日間の会期で始まった。若者の関心を集めた「年収103万円の壁」がどこまで引き上げられることになるか、与野党の駆け引きを見守っていきたい。

我々の生活に直接影響するわけではないが、今も多くの人が関心をもって推移を見守っている兵庫県知事を取り巻く問題については、出直し選挙に至る経緯や、その後の事態の推移については、複雑怪奇で、遠く離れた場所で見ていると事の真相がとても分かりにくい。

大学時代の同級生の多くは地元兵庫県や大阪に住んでいて、関心の度合いもも高く、皆さんそれぞれに意見を持っているようであり、グループメールなどでも意見を求められることもあったが、私などには安易に口を挟める状況にない。

ただ選挙戦そのものについては、都知事選などもそうだが、SNSが選挙結果に大きな影響を及ぼすようになったことは別な意味で興味深い。

斎藤元彦知事がパワハラの疑いで告発され、県議会から不信任を決議され、失職の道を選び、再び知事選に立候補して再選されたわけであるが、選挙戦では若者などがSNSを通じて応援し、再選の原動力になったとされる。選挙のスタイルがここでも大きく変わっていることを感じさせた。

その知事に対する百条委員会が現在も開かれていて、元県議会議員で百条委員会の委員でもあった竹内英明氏が1月18日に自殺するなど、事態は更に混迷しているように見える。

この元県議の自殺に関しては、購読紙の社説に次のような記述があったので、記録しておきたい。

「人の死まで中傷する残酷さーSNS上の悪意

・・・兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを調べる県議会百条委員会の委員だった前県議が死亡した。自殺とみられている。

兵庫県の問題では、別の死者も出ている。極めて異常かつ深刻な事態だといえよう。

・・・T党首は、・・・前県議の死後には『前県議は逮捕される予定だった』と語り、まるで逮捕を苦に自殺したかのような動画を投稿した。

これに対し、県警本部長は議会で、・・・『全くの事実無根』と否定した。・・・T氏は県警の対応を踏まえ、動画を削除して謝罪した。・・・

T氏の投稿は、多くの人が拡散し、前県議の名誉は著しく傷つけられた。T氏、そして安易に虚偽の情報を広めたSNSユーザーたちの責任は重い。・・・(1月23日付読売新聞社説より抜粋)」

さて、トランプ劇場はまだ1月20日に始まったばかりである。1月22日の購読紙の1面には『トランプ大統領令25本超』、『パリ協定離脱・南部国境に軍』の見出しが見られる。

トランプ大統領が就任初日に打ち出した主な施策とトランプ氏が署名した主な大統領令は次のように紹介されている。

● トランプ氏が就任初日に打ち出した主な施策

【関税】

▶ 2月からメキシコ、カナダからの輸入品に最大25%を課すと示唆

▶ 外国からの収入を徴収する新機関「外国歳入庁」を創設

【不法移民対策】

▶ メキシコ国境に「国家非常事態」を宣言し、軍を派遣

▶ 出生地に基づき国籍を付与する「出生地主義」の見直し

【対外政策】

▶ パナマ運河の返還を要求

▶ デンマーク領グリーンランドの領有に意欲

▶ メキシコ湾を「アメリカ湾」に改称

【エネルギー政策】

▶ バイデン政権が行った電気自動車(EV)の普及策撤回

▶ 化石燃料の増産を推進するため、採掘規制を見直し

【国際的枠組みからの離脱】

▶ 温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」からの再離脱

▶ 感染症対策などを行う世界保健機関(WHO)から脱退

● トランプ氏が署名した主な大統領令

【米国第一】

▶ 対外開発援助を90日間停止し審査

▶ 米国の核心的利益を守る外交政策の推進

▶ WHO(世界保健機関)からの離脱

▶ パリ協定からの離脱

【国境・治安対策】

▶ 不法移民、麻薬の流入などを防ぐための国境封鎖

▶ 「出生地主義」の見直し

▶ 死刑制度の確実な運用

▶ 不法滞在者の強制送還

▶ 麻薬カルテルを「外国テロ組織(FTO)」に指定

【官僚機構改革】

▶ キャリア官僚の政治任用職への転換推進

▶ 「米国の価値観」などを基準に連邦政府職員を採用

【エネルギー】

▶ 電気自動車(EV)普及策の撤回

▶ 化石燃料の増産を推進

【多様性の否定】

▶ 性別は男と女の二つしかないと定義

▶ 多様性などを推進する「DEI」政策の終了

【SNS】

▶ TikTok禁止法の適用を75日間猶予

▶ 前政権が「偽情報」対策などの名目で行ったSNSに対する「検閲」を容認しない

以前、2017年にもトランプ大統領は「パリ協定離脱」を発表し、その際に当ブログに「ナガサキアゲハとトランプ大統領」というタイトルで記事を書いたことを思い出すが、その時はまさか8年後に同じような事態が起きるとは予想もしなかった。

この8年間に何が起きて、何が起きなかったのか、改めて考えてみたいと思っている。

海の向こうのことで、我々が直接関与することのできないアメリカ大統領選挙であるが、その影響は言うまでもなく強大であり、世界を変える力を持っている。

今回の大統領令には、世界の人々の生命にかかわることがいくつも含まれている。しかし、そうした巨大な権力に対してわれわれ海外に住んでいる者ができることは無きに等しい。民主主義の手続きから言えば、日本の政治・政治家を通じて働きかけることが、唯一国内にいてできることなのだろうが、何もかも「ゴマメの歯ぎしり」でしかない。

そんなことを思っているところに、次の「終末時計」のニュースが届いた。

「ワシントン 28日 ロイター: 米誌『レティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ』は28日、人類滅亡までの残り時間を象徴的に示す『終末時計』を『89秒前』と発表した。

昨年より1秒、理論上の絶滅点である真夜中に近づき、1947年の創設以来最短となった。

ウクライナ侵攻を続けるロシアの核の脅威や、人工知能(AI)の軍事利用、気候変動などを要因に挙げた。

ブレティンの科学・安全保障委員会のダニエル・ホルツ委員長は『今年の決定に影響を与えた要因である核リスクや気候変動、科学技術の悪用の可能性、人工知能などさまざまな新興技術は目新しいものではない。しかし、主要な課題への取り組みは不十分で、多くの場合、これがますますネガティブで憂慮すべき影響につながっている』と指摘。『終末時計を午前0時の89秒前に設定することは、世界の全ての指導者に対する警告だ』とした。

同誌は、アルバート・アインシュタインやJ・ロバート・オッペンハイマーら著名科学者によって1945年に創刊された。」

人類滅亡までの残り時間「89秒」を象徴的に示す「終末時計」(ロイター)

こうした数字の発表自体にも賛否様々な意見が寄せられているが、ウィキペディアに示された「推移」を見ると、2025年がどのような年として位置づけられているかがわかる。因みに2023年と2024年は90秒前である。

世界終末時計の推移、1947-2023(ウィキペディアより)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます