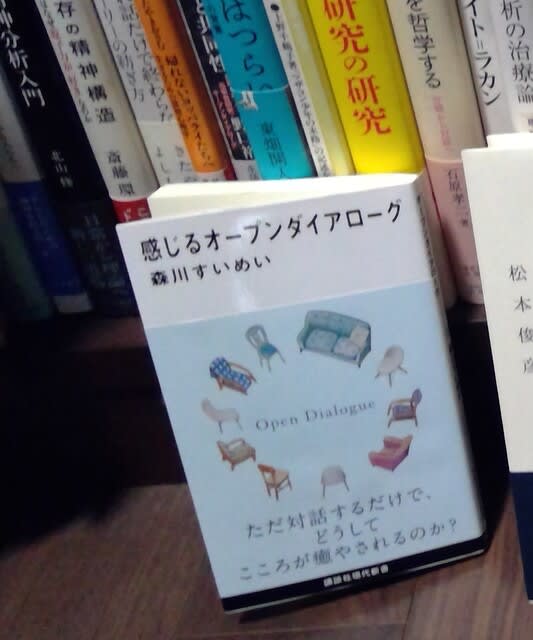

精神科医森川すいめい氏の著作は、『感じるオープンダイアローグ』(講談社現代新書、2021)についで2冊目である。

序章「オープンダイアローグはこうして生まれた」の冒頭は、こう始まる。

【当事者の困難の発見】

「現代の精神医療の現場は、「症状を分析し、診断名を確定し、治療や支援方針を決める」というスタイルが中心になっています。生活を支えるための公的な資源の多くも、診断名に基づいて設計されています。

しかし、医療を含めた支援の現場にいる人たちの多くは、診断や治療だけでは、困難に直面した人たちを助けられないことを知っています。ほとんどの困難は診断名の外にあるからです。」(16ページ)(下線部、原文は太字で網掛け)

「…まずは困難に直面した人たちの苦悩をじっくりと聞く。ただその人たちのことを理解するためだけに、その人たちが話したいと思うことを聞く。そして話す。

こうして対話を重ねることで、多様なことが見えてきました。困難に直面したひとたちを助けるにあたって、診断や治療が占める部分は本当に小さいということ、医学以外の助けがたくさん必要だということがわかったのです。」(16ページ)

困難を抱えたひとの話をじっくりと聞くことを積み重ね、「診断」や「治療」、つまりこれまでの「医学」ではない、助けが必要だとわかってきた。

ここまで読むと、障害を持った人々の支援としてソーシャルワークが必要だということであって、精神科医が行う治療と並行して、治療に加えて、然るべきソーシャルワークが行われなければならないという、ごく当たり前の差しさわりのないことが主張されているに過ぎないとも読み取れてしまう。

しかし、もちろん、オープンダイアローグが重要で画期的であるのは、そういうことではない。

【困難へのアプローチ】

森川氏は、フィンランドにおけるオープンダイアローグの生成の流れをたどり返す。

「1960年代までのフィンランドでは、幻覚や妄想など精神面の困難に直面した人たちは、精神科の病院に行っても話を聞かれることはほとんどなかったようです。」(18ページ)

これは、フィンランドに限らず、世界中どこでも、もちろん、この日本でもそうだった。いや、そうだったというのみでなく、いま現在でも、ほとんどそのままだと言っても過言ではないだろう。医師が、患者一人当たりに割り当てられる限られた時間のなかで、患者の語ることを否定せずに聞いているとしても、それは話している際の感情の動きをチェックし、話の内容を聞き取るというよりはその内容の現実世界との辻褄の合わなさをチェックするということでしかない場合が多いに違いない。

「1960年代になり、トゥルクという地域で医師のユーリョ・アラネンらのチームが、「当人のいないところで治療方針を決めない」という方針を打ち立て、その人と家族を同じ席に招きました。そこに複数の専門職が入って、輪になって会話をはじめました。

症状緩和や診断に役立つことを聞くというよりは、「その人や家族が何に困っていて、どうしてほしいのか」というニーズを聞き、専門職複数名と一緒に考えていくものでした。

その試みは後にNeed- Adapted Treatment(ニード・アダプティド・トリートメント:ニードに適合した包括的な治療)と呼ばれるようになります。それだけで長期入院割合が60%減ったと言われています。」(18ページ)

「ただ「その人のいるところで話をして方針を決めた」だけでその後に人生が違うものになったのです。」(19ページ)(下線は、原文では傍点)

トリートメント(治療)は、その後、アプローチ(方法、手法)と呼び代えられ、旧来の医療の枠からはみ出すことが明らかになっていくが、さらには、オープンダイアローグ(開かれた対話)という全く新しい方法が生み出されることになったという。

「…後にNeed- Adapted Approachと呼ばれるようになり、Treatmentすなわち治療という枠組みを超えていきました。必要な助けのほとんどが医学の外にあったからです。」(21ページ)

【オープンダイアローグの生成 治療から対話へ】

「ケロプダス病院ではそれをオープンダイアローグに変換させました。なぜでしょうか。」(21ページ)

ケロプダス病院は、言うまでもなく、ヤーコ・セイックラの活動した、オープンダイアローグ発祥の場所である。

「Need- Adapted Approachは、困難に直面した人たちのニーズを明らかにして、いろいろなアイディアを出しつつ選択肢を広げ、どうしていきたいかを専門家たちと一緒に探していく試みです。一方のオープンダイアローグは、困難に直面した人たちと専門家を交えた対話をする試みです。

この違いは重要なものでした。」(22ページ)

医師が、あるいは医師を含む専門家が、治療方針、支援方針を決定する、その際に当事者がその場にいるというトリートメントやアプローチから、大きく変換する。

「…オープンダイアローグは、これらさえも脇に置いて、「ただ対話をする」のです。」(23ページ)

このあたり、対話をするだけで患者が治ってしまうなどと、魔術や呪術の類い、大昔のシャーマンじゃないか、そんな非科学的なこと、信じられるわけがない、というのが、常識人の反応に違いない。(精神医学を学んだひとであれば、神経症、ノイローゼはそれで治ることもあるだろうが、統合失調症は全然別だ、とか言うだろう。)

ところが、である。

「ケロプダス病院のこの実践に対し、その後調査が行われました。…それは「精神症状を有する人たちと会ったときに最初から診断をして薬を処方する」というそれまでの精神医療方式をやめるデザインです。

1990年代に行われたこの調査結果が、のちに世界中にオープンダイアローグを知らせるものとなりました。

初回の対話時に精神病状を有したとされる人たち(75人)のうち8割の人たちが、5年後には精神病状の残存がなかったのです。また、抗精神病薬を飲み続けているのは20%でした。」(28ページ)

調査に基づくエヴィデンスはあった、ということである。

ひとを病気の方に追いやって閉じ込めて、語り合うことを封じ込めてきた(隔離することで保護し心の傷の手当てを行うことができた、という側面はあるのだろうが)精神医療が、大きく転換することとなった。

(しかし、信じがたい奇跡をエヴィデンスを持ち出して納得させようとするなど、詐欺師の論法みたいだな。これは、もちろん、詐欺師のほうが科学者の論法を模倣し剽窃しているということではある。)

以上のところは、これまで読ませていただいたオープンダイアローグについての著作で繰り返し説かれているところなので、ここでは語るもがなではあったが、現在の日本の福祉の現場で、ニード・アダプティド・アプローチはかなり取り入れられてきているのではないだろうか。それはそれですばらしいことではありつつ、オープンダイアローグとの違いは、明らかにしておいたほうがよいのでは、と思ったところである。

ニード・アダプティド・アプローチを否定しようと言うことではない。重要なことであり、その普及は素晴らしいこと、そのうえでさらに、オープンダイアローグが広く取り入れられることが必要だということである。

【本書の内容】

以下、駆け足でこの書物の内容を紹介する。「私たちはこうしている」というその中身である。実例が豊富に取り上げられている。森川氏らしいやさしさが明らかな行文である。

第1章「ふたつの土台」は、具体例を挙げた「実際の対話セッションの様子Ⅰ」から始まり、「その人のいないところでその人の話をしない」、「Ⅰ対Ⅰで話さない-専門スタッフは2名以上」というふたつの土台について述べられる。

第2章「つねに意識しておきたいこと」では、1一人ひとりが特別、2ポリフォニーを意識する、3不確かさのなかに留まる、4透明性を保つ、の4点が取り上げられる。

第3章「対話の場を設定する」、その第3に(これは意外なことだと思うが)「準備はしない」とある。

第4章は「セッションを始めよう」、第5章「対話を促進させる工夫」、第6章「リフレクティングを身に着ける」、ここで、具体例「実際の対話セッションの様子Ⅱ」、第7章「対話的な組織になるために」、その第Ⅰは「対等に対話する試み」であり、その最初の項は「先生と呼ぶのをやめてもらった」。

あえてここで詳述はしないが、この標題を見るだけでも、すぐに手にとって読みたくなるのではないだろうか。

森川氏は、「おわりに」でこんなことを述べている。

「長く対話実践をしてきたある人は私にこう言いました。/「オープンダイアローグが好きな人たちと、オープンダイアローグだけを学ぶようなことはやめたほうがいい。さまざまな人たちと交流し、対話した方がいい。そのほうが困難に直面したその人たちの役に立つ」/…一人ひとり異なる事情のなかで、どうしたら対話を開くことができるのか、それを考えながら私は今日も対話を繰り返しています。」(193ページ)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます