飯/めしの語源と由来ですが、「召す(めす)」の「召し(めし)」が名詞になった言葉のようです。召し上がる物の意味もあります。室町時代には「飯(古くは「いひ」)」を「めし」と読んでいて、この頃から現在と同じような意味を持つようになっていたとありました。

ただし、「食事一般」の意味で用いられるようになったのは江戸時代以後のことであるとしています。

「召す」と言う字を調べても面白いですね。

以前は客人が多く、大勢の方々が来られもてなしをしていました。今では付き合いも少なくなり、自宅に客を呼ぶことは皆無になりました。みなさんもご存じの方々もおりました。

私はどうも主人と言うより、年金暮らしになると序列が下がって召使いのようにも感じます。致し方ありません。

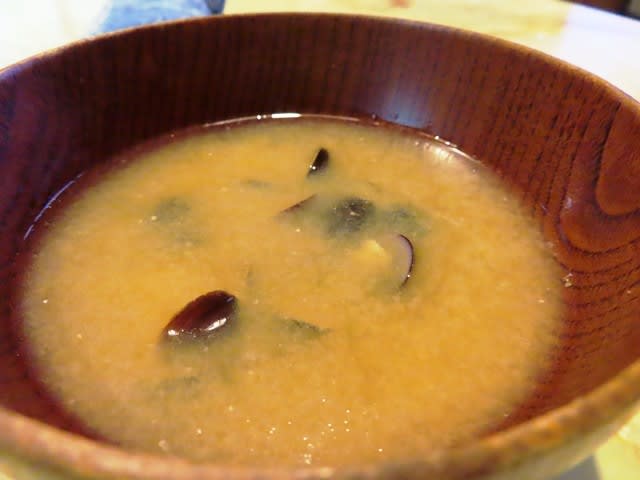

シジミのみそ汁。(肝臓には良いとか?!)飲み過ぎの私用です。

道志では燻製などを作りますが、東京の自宅では燻製器もありませんし、食材も入りません。

油揚げを焼いて、ミョウガや生姜の刻んだものです。簡単で美味しい。

道志の道の駅で買い求めた茄子の漬物。

ベーコンエッグ。簡単に作れます。(道志にて)

昼めし(スパゲティー二人分、取り分けていただく)

茄子とキノコのマーボー風。(結構美味しい!)

醤油をかけ過ぎた奴豆腐。これも簡単。

オクラの刻み。簡単。あと納豆も好き。

これは見るだけ。

これも見るだけ。

アオリイカとマグロの刺身は買いました。

580円のカンパチとアオリイカ(食べた後で画像なし)

うなぎ(中国産で九州のどこかで育てもの)1,880 円。これを3回に分けていただきます。三等分した一つを電気釜に入れて半日放置すると、ふっくら柔らかになります。一食で650円くらいですかね。

道志のトマトや他の野菜などでサラダ。

また白ゴーヤの醤油漬けを作りました。保存食です。これだけで白飯が食べられます。

道志のヒロさんからいただいたトーガンのあんかけ風(おいしく出来ている)

サバ(冷蔵庫にあったもの)見たためより美味しい。

デパートで買い求めたビビンバと塩辛。家で作る塩辛の方が美味しい!他のものは高いので買わずに帰宅(女房)

農家の直売店(100円でナスを買い求める)。安くて美味しい季節。秋ナスは嫁に食わすな?(意味分からず)

私が作った炊き込みご飯。2合の米を研いて、冷凍のホタテ具材を入れるだけ。簡単!誰でも美味しく出来る。

我が家の普段食べている飯/めしはこんなもんです。ご紹介するのも恥ずかしいくらいですが、これで十分なのです。

そう言えば余談ですが、貴様も(きさま)。御前も(おまえ)。手前も(てめい)。字で書けばこうなりますが、読み方によっては・・・。

若者たちの言葉に、それは本当にウケてるのか…?それは可愛いのか、可愛くないのか…? 何でマジでやばいのか?と思う方もいるかもしれない。しかし、このような若者がよく使う言葉も、元の語源をたどれば歴史があるのです。

【由来】 牢屋や看守を意味する「厄場(やば)」という言葉があり、そのようなものと関わりあいになりそうな危険な状況を示す言葉として、「やばい」が江戸時代から泥棒などの間で使われるようになったとされる。戦後、一般にも広く使われるようになった。最近では「すごくいい」「魅力的」という肯定的な使われ方も出てきている。

まじ

【意味】真面目、真剣、本気、冗談ではない。

【由来】「真面目」を省略した言葉で、江戸時代から芸人の楽屋言葉として用いられるようになった。1980年代になって「まじで」「まじに」という形で広まった。「本気」や「真剣」と書いて「まじ」と読むのは当て字。これも私はあまり使わない言葉。

亭主は関白までで、その上の位はかかぁ殿下。関白は殿下にはかなわないことは歴史でも証明されている。今日も殿下さまに用事を言いつけられている私(関白)がいる。

まさに我が家では殿下の方が強しです。

製材をお願いしていましたが、届いたようです。近いうちに道志に入って移動したり、加工してきます。

HIro