奈良散策 第831弾

6月1日、近鉄奈良駅近くにある率川(いさがわ)神社に行ったついでに、近くにある傳香寺(でんこうじ)にも行ってみました。

これは傳香寺の北門です。「寺院神社大事典 大和・紀伊」によると、律宗のお寺で、もともとは鑑真の弟子思託の創建だとか。その後、荒廃したようですが、天正13年(1585年)に筒井順慶の母芳香宗英が順慶の菩提のために再建し、それ以後、筒井氏の菩提寺になったようです。筒井順慶は戦国武将で、豊臣秀長の前の第二代郡山城主になった人です。入り口で300円を払い、拝観させていただくことにしました。

門から中を覗いてみました。町中のお寺なのですが、こんもりと茂った林の中のお寺のような感じがしました。

中には大きな五輪塔が二つありました。手前が筒井定次親子の五輪塔で、向こう側が筒井家の五輪塔だそうです。筒井定次は順慶の養子だそうです。

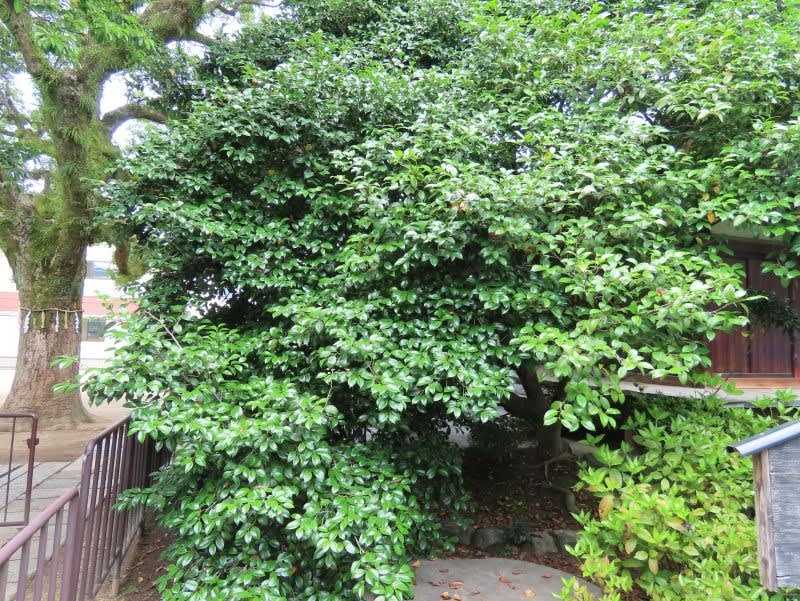

本堂の手前にある大きな椿です。桜のように花弁が散る椿で「散り椿」と言われ、また、そのいさぎよさから「武士椿(もののふつばき)」とも言われています。

葉を見る限りは普通の椿みたいです。

これは本堂です。本堂は天正13年の建立で、国指定の重要文化財だそうです。中にはご本尊の釈迦如来座像があるとのことです。

本堂の横に地蔵堂があり、その入り口を開けていただきました。

中には「はだか地蔵尊」で有名な春日地蔵がありました。鎌倉時代の作で、重要文化財だそうです。ガラス越しなので、写真がうまく撮れないのですが、何とか撮ってみました。一年に一度、衣を着せ替えるとのことです。

地蔵堂の隣にあった地蔵像で、由留木(ゆるぎ)地蔵というようです。傳香寺さんからいただいた「参拝の栞」によると、永正12年(1515年)の刻銘があるそうです。

このお寺、境内に入るとなぜか幼稚園の園庭に入ってしまいます。

調べてみると、「夕やけ小やけ」の作詞者であり、デンマークでアンデルセンの復権を訴え「日本のアンデルセン」とも呼ばれた童話家の久留島武彦が戦後、傳香寺の境内に建てられた「香積庵」に転居し、幼稚園の開設を勧めたことから設立された幼稚園だったようです。園内には「久留島武彦寓居の跡」と書かれたこんな碑がありました。

瓦の模様が面白いので撮りました。

境内に「傳香寺橋」と書かれ石碑がありました。この辺りに川が流れていたのでしょうか。「参拝の栞」によると、「表門石橋欄干石柱」だそうです。調べてみると、以前、傳香寺の前を通るやすらぎの道を「率川(いさがわ)」という川が流れていたようです。現在は地下に埋没され暗渠になっています。我々が入ったのは北門で、率川に面して表門があり、その前に橋がかかっていたのでしょう。

ついでに境内にある植物の写真を撮りました。この花は何だか分からないので、Googleレンズで調べてみました。ズイナという名前が出てきました。ユキノシタ目にズイナ科という科があるようです。「樹に咲く花」で調べてみると、葉の基部の形から北米東部原産のコバノズイナではないかと思いました。

これはシモツケかな。

雑談)大和郡山に引っ越してきてから2年半になるので、これまで撮ってきた動植物の写真をまとめて「大和郡山の自然シリーズ」という小冊子にしています。これまで、「大和郡山の鳥」、「大和郡山の昆虫」、「大和郡山の動物」の三冊と、「金魚池の猫たち」という別冊を作りました。そして今、「大和郡山の植物Ⅰ」を作成中です。内容は、菌類、コケ類、シダ類、裸子植物、単子葉植物です。もうじき完成します。いずれもネット印刷で印刷・製本をしてもらっているのですが、本が揃ってくると何となく嬉しくなります。