奈良散策 第836弾

今朝の早朝散歩のときに撮った写真です。ブログに出すのがだいぶ遅れていたのですが、梅雨で散歩に行けないので、やっと追いつきました。

今頃はやたら小さなクモの巣が目につきます。ナガコガネグモの幼体でしょうね。

いつも散歩しているところの畑に生えていました。ドクダミ科のハンゲショウです。珍しいですね。

ついでに畑に植えてある作物の写真を撮りました。これはナス。

この伸びきった作物は何でしょうね。サニーレタスのような感じですが。

これはインゲンマメ。

以前、金魚池だったところにコフキトンボがいました。

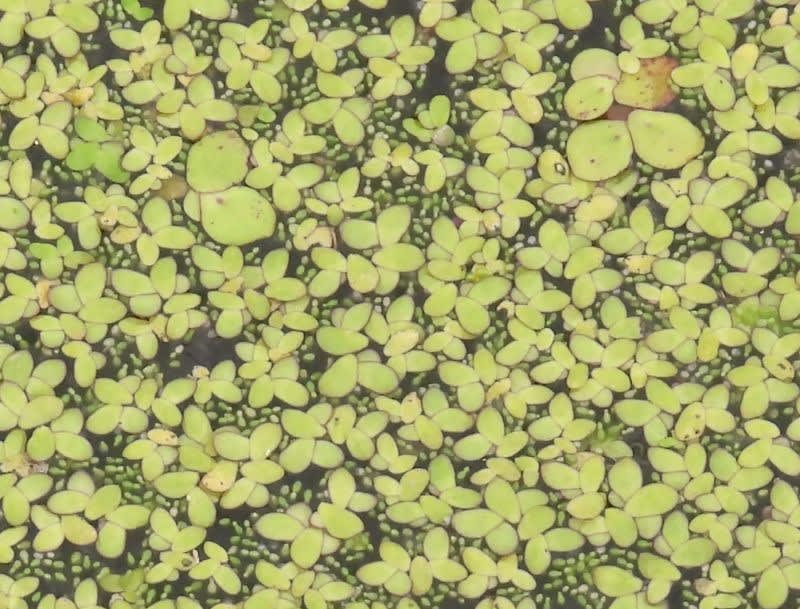

池はウキクサで覆われています。

これはアメリカノウゼンカズラです。

お地蔵さんにユリの花が供えられていました。

ヤブジラミとオヤブジラミの区別がわからなくなり、「植物検索ハンドブック」を見てみました。ヤブジラミは花序が5-9花、オヤブジラミは2-5花とのことです。この写真では9花ほどあるので、ヤブジラミでしょうね。

ハナアブが止まっていたので、コンデジにクローズアップレンズをつけて撮ったのですが、ピントがいまいちでした。「ハナアブの世界」の「ハナアブ写真集」と比較して、アイノオビヒラタアブかなと思っています。

これはミズアブ。

写真を撮っていたら、すぐ近くにウルシ類がありました。ウルシ類にもいろいろあって、区別が難しいです。「植物検索ハンドブック」を見ると、ヤマウルシ、ヤマハゼ、ウルシ、ハゼノキの4種が載っているのですが、茎と葉の毛と小葉の側脈の数で見分けるようです。あまり近づきたくはないしなぁ。写真で側脈を数えてみると、18対ほどありそうです。ヤマハゼか、ハゼノキあたりが残ります。

実がいっぱいなっていたので、撮ったのですが、何でしょうね。

これはナンキンハゼ。

それにベニシジミ。

用水路の上に張り出した枝に蛇の脱皮殻が載っていると思って撮りました。

でも、よく見ると、生きているようです。

顔を撮ると、どうやらアオダイショウ。間違いなく生きています。

これは先ほども出たコフキトンボ。

道端に生えていた大きな雑草です。オオブタクサでしょう。

ナガコガネグモの幼体。

チョウトンボは今年の初見です。

雑談)「大和郡山の植物Ⅰ」という冊子の最終点検をしているのですが、最近買った「新維管束植物分類表」で分類を調べなおしてみました。これはAPG IVに基づくのですが、以前用いていたAPG IIに基づく「植物分類学」と比較すると、シダのイワデンダ科がだいぶ違っていました。また、スイレン、シキミ、センリョウ、ドクダミ、コショウ、ウマノスズクサ、モクレン、クスノキあたりは、単子葉でもなく、双子葉でもない別の群に入っています。少し書き換えないといけないかもしれません。