昨日、アイの物語を読了。

この「アイの物語」は、小飼弾氏がブログで絶賛していた本だ。四、五年くらい前だったろうか、ブックオフで安く買った。

しかし、SFはあまり読まないので、そのまま本棚に埋もれたままになっていた。

今回の休みで、ようやく読むことが出来た。

端的に言えば、面白かった。なぜもっと早くに読まなかったのだろうか。価値観が変えられてしまうという意味で、今まで読んだ本の中で、10位以内に入るかもしれない。文句なしの傑作だ。

簡単に内容を説明しよう。

題名になっている「アイ」は4つの意味を持っている。

1、普通に、愛

2、I 私、つまり自我

3、AI(artificial intelligence)人工知能

4、i 虚数 一応定義すれば、2乗すると-1になる数、いわゆる、ありえない数

1と2は特に問題はないだろう。3と4がこの物語の中心的なテーマになる。

SFらしく物語は、遠い未来の地球だ。人類は衰退し、人工知能をもつ「マシン」が地球を支配している。

主人公の少年は,、古い物語を集め、人々にその物語を語り伝えている。それで「語り部」と呼ばれている。

食料を盗んで逃げていた少年は、アイビスという美しい少女のアンドロイドと戦うことになり、敗れ、負傷し、捕らえられる。

捕らえられた少年はアイビスに治療を受けながら、マシン側に対し敵意を見せる。

アイビスは少年に7つの物語を語り始める。

小説はこの7つの短編で構成されている。この7つの短編は、すべて独立しているので、それだけ単独で読める。

その中でも「詩音が来た日」は素晴らしい出来だ。正直、ポロッと涙を流してしまった。

2030年、人工知能を有する介護用アンドロイド詩音が、ある介護施設に試験採用され、そこで働くことになる話だ。

魂のないアンドロイドと人を信じれない嫌われ者の不良老人の間に、奇跡的な魂の交流が起こる話である。

もし、時間がなければ、この「詩音の来た日」だけでも読んでみたらどうだろうか。

まず、作者は、フィクション(作り話)はノンフィクション(本当にあった話)よりも劣っているのか、という問いを立てる。

いや、物語は決して真実の話より劣ってはいない。その話がたとえ作り話であったとしても、時として事実より強い力があるという。

作者は物語の力を信じている。それぞれの短編を読むことで、私達にその力が伝わるように構成されている。

つぎに、理解不能な他者を愛せるのか、という問いを立てる。

人工知能を有するアンドロイドは「i虚数」を使って、思考し、会話する。

少年はそれを理解できない。

理解できないゆえに、嫌悪し、恐怖する。

虚数は理解できないものの象徴だ。少なくとも私は、2乗すると-1になる数を想像することができない。

しかし、虚数は、交流回路、電磁波、量子力学などで現実に使われている。だから意味がないわけではない。理解できないだけなのだ。

人知を超えた人工知能を有するアンドロイドを愛せるのか、という問いには、思わすイエスと答えそうだが、これならどうか?

例えば、アフリカのジャングルでジープの中で寝ていたら、ライオンが車の中に入ってきて、ペロペロと顔を舐め始めた。右手には銃がある。その気になれば撃ち殺せる。どうする?

何を考えているかわからないライオンと仲良く出来るのか?

例えば、中国が軍備を強化している。中国は南シナ海の岩礁を埋め立てて滑走路を作り、軍事拠点を構築している。日本の原油の88%の輸送、また全貿易の65%は南シナ海を通って行われている。ここを中国に支配され、輸送をシャットダウンされば、日本は終わる。

あなたは何を考えているのか分からない中国に対し、警戒心を持たずに接しれるのか?

ちょっと、話はそれた。

抽象的ではなく、具体的に考えると、理解不能な他者を愛することは、難しい。

私は、この本を読んで、多くの作家が9条改正反対を唱える意味が、少しわかったような気がする。彼らは理解不能な他者との心の交流を信じているのだ。

なぜなら、物語の力を信じ、物語を語る者だからだ。

私は、さしあたってこの問いを保留しておこう。物語の力を信じつつ、現実的な人間でもあるからだ。

ただし、理解できない他者を愛せる者は、強い人だとは思う。そして、その夢だけは手放さず持っていたいと思う。

加賀恭一郎シリーズの最新作である。最新作といっても、発行されたのが2013年9月なので、もう2年ほど経つ。

私は、東野圭吾の作品のなかで、加賀恭一郎シリーズが一番好きだ。どうして好きなのかよくわからなかったが、その理由について考えてみたいと思う。

今回の「祈りの幕が下りる時」は加賀恭一郎の母親とそれに関連する事件についての話である。

ただ、事件を追っているのは、加賀ではなく、いとこの松宮である。加賀はあくまで、助っ人的(脇役的)存在だ。そこに、今回の特徴がある。

加賀恭一郎シリーズは、三人称視点で物語が進む。三人称の視点だから、加賀の内面は直接には分からない。

例えば、加賀と松宮が日本橋の飲み屋で会うシーン(p80)。 三人称視点で書かれている。

お待たせ、といって松宮は向かい側の椅子を引いた。

加賀は顔を上げ、新聞を畳み始めた。「仕事は終わったのか」

「とりあえずね」松宮も上着を脱ぎ、椅子に置いた。

店のおばさんが注文を取りにきた。加賀はビールを頼み、すでに空になっていた茶碗をおばさんに渡した。

「このあたりには久しぶりに来たので懐かしいよ。あまり変わってないな」

「変わらないのが、この町のいいところだ」

「たしかに」

おばさんがビールを二つのグラス、そして突き出しを運んできた。今夜の突き出しは、空豆だった。加賀がビールを注いでくれたので、どうも、と松宮は首をすくめた。

例えば、これを一人称視点に書きなおしてみる。加賀の内面をちょっと付け加えた。

お待たせ、といって松宮は向かい側の椅子を引いた。

私は顔を上げて、松宮を見た。前よりも精悍な顔つきになっていた。新聞を畳み「仕事は終わったのか」と言った。

「とりあえずね」というと、松宮は上着を脱いて椅子に置いた。相変わらず几帳面な男だ。

店のおばさんが注文を取りにきた。私はビールを頼み、すでに空になっていた茶碗をおばさんに渡した。

「このあたりには久しぶりに来たので懐かしいよ。あまり変わってきないな」

「変わらないのが、この町のいいところだ」

「たしかに」松宮は笑顔で答えた。人を魅了する笑顔は子供の頃から変わらない。

おばさんがビールを二つのグラス、そして突き出しを運んできた。今夜の突き出しは、空豆だった。私は松宮のグラスにビールを注いだ。

どうも、と松宮は首をすくめた。口に出しては言わないが、愛嬌のあるかわいい奴だと思った。

三人称視点は、映画のシーンを傍観者として見ている感じになる。それ故、登場人物の内面には入り込めない。もっぱら会話、行動、しぐさから何を考えているのか読み取らなくてはならない。

三人称視点は客観的に記述されるため、登場人物に対し、感情移入がしにくいといわれている。読者の側が登場人物の内面を探る努力をしなくてはならない。

他方、一人称視点は、主人公の内面を書き込むことができるので、主人公が何を考ええいるのかよく分かる。だから、主人公の心理がうまくかけていれば共感しやすい。

しかし、私は三人称視点で書かれた加賀恭一郎シリーズが好きだ。もし加賀恭一郎の一人称で書かれていたなら、ここまで好きになれなかったような気がする。

それはなぜか?

三人称視点は、前述のように主人公の内面が書かれていないため、何を考えているのかわからない。それ故、主人公にミステリアスな雰囲気を与えることが出来る。

実際、加賀恭一郎は頭の良いのはわかるが、どのように論理を組み立てているのか、読者側はよく分からない。加賀の思考過程がブラックボックスになっているのだ。

加賀は、事実を丹念に拾い、その事実が溜まっていくと、ジグソーパズルを完成させるように、見事に事件を解決していく。思わずその論理的構成に舌を巻いてしまう。それは、加賀の考えていることが最後まで読者に提示されないからである。

ただ、作品が好きになる最も重要なポイントは、加賀の人情味のある人物像である。

加賀は感情的になるわけでもなく、熱いわけでもない。淡々とクールに行動している。

ただし、クールに感じるのは加賀の内面が読み取れないからである。事件が解決し、真実が明るみになるにつれ、なるほど、そういうことを考えていたのかと理解できる。そのときはじめて、加賀の心の温かさが浮かび上がってくるような構成になっている。

だからこそ、加賀が何を考えて行動しているのか知りたい、と思ってしまうのだ。つまり、加賀恭一郎シリーズが好きな人は、加賀恭一郎が好きなのだ。好きな人物の内面を知りたいと思うのは当然のことだろう。

「祈りの幕が下る時」のラストシーン。読んでない人も、特にネタバレはしません。

場所は地下一階だと聞き、登紀子は階段を下っていった。道場らしき部屋の入口に何人かの子供がいる。

近づいていって、中を覗いてみた。剣道着姿の老若男女が、まだ何人か残っている。

加賀の姿もあった。彼は道場の隅で、黙々と素振りをしていた。その顔には一切の迷いがなく、目は一点を見つめている。今の彼には、おそらく何も聞こえていないだろう。

彼の心を水面に喩えるなら、いつも鏡のように静止しているのだろうと登紀子は思った。どんなに強い風が吹き荒れようとも、簡単に波打ったりしない。その強い心があったから、多くの試練を乗り越えられた。

しかし――。

今自分が持っている手紙を読んだ後はどうだろうか、それでもやはり小さな波紋さえ生じないのか。

その答えを知りたくて、登紀子は加賀に向かって歩き出した。

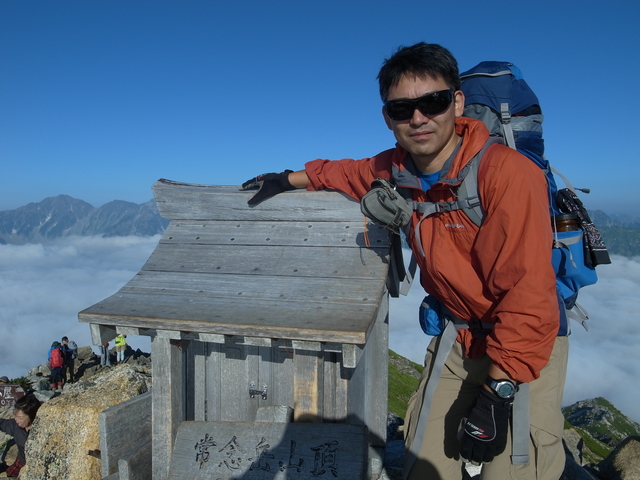

シルバーウィークは八ヶ岳に行く予定だったが、いろいろ事情があって中止になった。

そこで、本棚にある読んでいない小説を片っ端から読んでいくことにした。

まずは、湊かなえさんのデビュー作「告白」。

映画化もされ、ネットでもちょくちょく面白い小説だと評判になっていたので、二、三年前に買っていたものだ。

この小説は、その評価に賛否両論ある。

読んでみて、なるほど、その理由が分かった。どんどん物語に引きこまれているが、終わったあとの読了感が、非常に悪い。暗い気持ちになり、救いがない。

女教師が、受け持ちのクラスの生徒に娘を殺される。そして、教師が学校をやめる時、クラスの生徒達にそのことを告白する場面から、物語が始まる。

私達がどんどん物語に引きこまれていく原動力は、怒りだ。どうして罪のないかわいい子どもが殺されなくてはならなかったのか。

怒りと復讐心は、すごいパワーを生みだす。そういう気持ちを維持しながら、物語が進んでいく。

すると、途中で、視点がガラッと変わる。

加害者、少年AとBの視点、そのクラスメートの女の子の視点、加害者の母親の視点、などなど。

この複数の視点の設定がうまい。

本当の真実(客観的に起こったこと)がそれぞれの登場人物の主観によって、微妙にズラされる。

そうして、それほど加害者に共感はできない状態で、少しずつ真相に迫っていく。まるでゴシップの女性週刊誌のように。

読了感はともかくとして、読者を物語にどんどん引き込んでいく力はすごい。

道徳的な立派な小説は、みな書けるかもしれないが、読者を引き込む小説はなかなか書けない。

デビュー作でこれほどの作品が書けるのだから、著者の才能は推して知るべしである。